di Patrizia Marchesini

La Regia Aeronautica al Fronte Orientale

| Aeronautica – C.S.I.R. | Aeronautica – Arm.I.R. |

| Comandante: Colonnello Carlo Drago | Comandante: Generale Enrico Pezzi |

| LXI Gruppo di Osservazione: | LXXI Gruppo di Osservazione: |

| Squadriglie 34ª – 119ª – 128ª | Squadriglie 38ª – 116ª |

| XXII Gruppo da Caccia: | XXI Gruppo da Caccia: |

| Squadriglie 359ª – 362ª – 369ª – 371ª | Squadriglie 356ª – 361ª – 382ª – 386ª |

| Trasporti (aerei SM81): | Trasporti (aerei SM81): |

| Squadriglie 245ª – 246ª | Squadriglie 245ª – 246ª – 247ª |

Bonifacio Savio e gli aerei. Una vita passata insieme.

Fagagna (Ud), 7 ottobre 2012

Seduti a un tavolo rotondo nel salotto di casa sua, per prima cosa mi mostra la copia di una rivista francese di qualche anno fa... “Vede? Questo” indica un’immagine “era il Macchi 200, e questo” precisa, additando un’altra immagine “il Macchi 202...”

Bonifacio Savio, primo aviereEro Primo Aviere, facevo parte della 119ª Squadriglia di Osservazione, comandata dal capitano Disegna. Partimmo dalla Jugoslavia – dove ci trovavamo – all’inizio del luglio 1941. Durante il trasferimento al Fronte Orientale sostammo una decina di giorni a Ploieşti, l’aeroporto della capitale rumena. Lì gli aerei vennero contrassegnati come da regolamento, per fare in modo che i velivoli fossero bene riconoscibili a seconda della nazionalità.

Bonifacio Savio, primo aviereEro Primo Aviere, facevo parte della 119ª Squadriglia di Osservazione, comandata dal capitano Disegna. Partimmo dalla Jugoslavia – dove ci trovavamo – all’inizio del luglio 1941. Durante il trasferimento al Fronte Orientale sostammo una decina di giorni a Ploieşti, l’aeroporto della capitale rumena. Lì gli aerei vennero contrassegnati come da regolamento, per fare in modo che i velivoli fossero bene riconoscibili a seconda della nazionalità.

Romeni e Ungheresi avevano la loro aviazione?

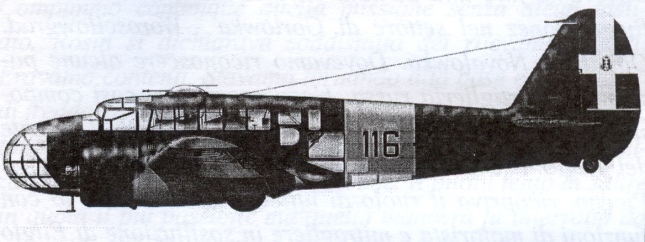

Certo, anche se i loro aerei non erano molto prestigiosi. Pensi che questo [indica il Macchi 202 nella rivista già citata, n.d.r.] faceva 650 km orari. Era uno dei più potenti. Io, invece volavo sul Ca311, un Caproni. Era un bimotore che, oltre all’osservazione, consentiva un bombardamento leggero e lo spezzonamento [bombardamento incendiario, n.d.r.].

Il Ca311 prevedeva tre, al massimo quattro persone di equipaggio. A parte il pilota, c’erano il radiotelegrafista (non era presente su tutti i velivoli, però), l’osservatore e il mitragliere. Io ero, appunto, motorista-mitragliere. Le squadriglie da osservazione del C.S.I.R. erano dotate in tutto di 34 aerei. Difficoltà particolari, durante il volo verso il fronte, non ne incontrammo.

Passammo da Tudora.1 Da lì fummo indirizzati nelle vicinanze del fronte. Non ci fermammo a Kirovo – come in un primo tempo era stato stabilito – non solo perché la base era già impegnata dai Tedeschi, ma anche perché Kirovo come base non era del tutto adatta per decolli e atterraggi. Le sue piste, infatti, furono poi sistemate e rese idonee. Proseguimmo per Krivoj Rog. Anche lì erano presenti reparti della Luftwaffe. I rapporti fra noi – devo dirlo – erano abbastanza corretti e, se un aereo non rientrava alla base – italiano o tedesco che fosse – si faceva un saluto... cameratesco, e si beveva in onore di chi non era tornato, indipendentemente dalla nazionalità.

Nella base di Krivoj Rog erano dislocati prevalentemente gli aerei. Tutto era recintato e sorvegliato per impedire i sabotaggi. Noi, invece, eravamo sistemati nei dintorni, sfruttando gli edifici disponibili nei villaggi, per esempio le scuole vuote.

La località dove stavo io era stata soprannominata Il Milanino, visto che c’erano molti di origine lombarda.

Com’erano equipaggiati gli aviatori?

A terra era prevista una tuta da lavoro, mentre in volo indossavamo una tuta diversa, più pesante. Dopo una missione a volte capitava che non rientrassimo direttamente alla base. Ci fermavamo a Dnepropetrovsk e dormivamo lì; il mattino successivo, dopo che i Tedeschi ci avevano rifornito di carburante e bombe, ripartivamo per un’altra missione e infine tornavamo a Krivoj Rog. Questo per ridurre i viaggi inutili e gli sprechi di carburante. Noi non abbiamo mai avuto penuria di carburante, ci hanno sempre rifornito senza problemi. A dire il vero, siccome in Italia non avevano previsto certi inconvenienti dovuti al clima freddo, i Tedeschi ci aiutarono anche dotandoci di turbine ad aria calda e coperture al motore, grazie alle quali potevamo riscaldare i motori stessi quando la temperatura si abbassava troppo. Bastava una decina di minuti.

Il Ca311 era un buon aereo, non ci dava problemi particolari, a parte quando era troppo freddo. Anche noi avevamo pensato a un sistema per riscaldare i motori, ma non era del tutto efficace, mentre il metodo tedesco che ho descritto prima era molto valido.

Con il freddo, quando si rientrava da una missione, la prima cosa da fare era togliere l’olio lubrificante dal motore. Veniva raccolto in carrelli appositi e tenuto al riparo in qualche edificio. Il mattino successivo lo si scaldava a circa 100° e lo si riportava all’aereo, che nel frattempo veniva sgelato con le turbine. Poi si partiva.

Paragoni con la Lufwaffe.

Mah, guardi, i loro aerei non è che fossero molto meglio dei nostri. Questo qui [indica nuovamente il Macchi, n.d.r.] era molto apprezzato anche dai Tedeschi. A proposito dei Tedeschi vorrei raccontare un episodio, giusto per sottolineare che i nostri alleati non erano criminali, come di solito vengono dipinti. La politica non è mia competenza, io le racconto quanto successe. Le donne del villaggio lavavano la nostra biancheria. Due uomini – un Italiano e un Tedesco – violentarono la figlia di una delle donne che svolgevano questa mansione. Lei andò a lamentarsi al Comando germanico. Subito i Tedeschi organizzarono un processo, i due militari vennero giudicati colpevoli, condannati a morte e giustiziati.

Per il resto, la vita nel villaggio era piuttosto serena. Noi, rispetto alle truppe di fanteria, eravamo dei signori, devo ammetterlo. I rapporti con la popolazione erano ottimi. Agli uomini del posto davamo le nostre sigarette; soprattutto gli anziani venivano ogni mattina presto, a prenderle. Eravamo benvoluti.

Regalavate solo sigarette o anche cibo?

Il cibo veniva dato a quelli che facevano qualche lavoretto per il funzionamento del campo d’aviazione. Ricordo che c’erano anche dei prigionieri russi, ceduti per questo motivo e adibiti a lavori diversi: per esempio spaccavano la legna, o sistemavano il terreno in modo che le piste fossero sempre in condizioni adeguate. Si andava al campo di concentramento – sia noi, sia i Tedeschi – a chiedere gli uomini necessari.

Questi prigionieri usufruivano poi della nostra mensa, ricevendo lo stesso identico nostro trattamento in fatto di qualità e quantità del cibo. La voce si era sparsa, loro lo sapevano e, ogni volta che andavamo a prenderne qualcuno per i motivi suddetti, si ammucchiavano sperando di essere fra i prescelti.

I campi per prigionieri sovietici erano gestiti dai Tedeschi e ci sono testimonianze di quanto al loro interno la vita fosse difficile.

Lì c’erano casette di legno. Servizi igienici, cucine. Almeno avevano un ricovero.

Di sicuro, però, le razioni alimentari erano scarse, per questo erano ansiosi di venire a lavorare alla vostra base.

Guardi che anche noi non è che mangiassimo poi così tanto. Spesso la roba non arrivava, soprattutto il pane. Per esempio, invece di otto pagnotte ce ne consegnavano quattro. Il vino, arrivato il freddo, arrivava tutto gelato dentro piccole botticelle. Veniva suddiviso in blocchi più piccoli, trasportati con sacchi... forse lo avrà sentito dire.

Nel leggere di missioni svolte dalla Regia Aeronautica più volte si parla di crociere di protezione. Di cosa si trattava?

Erano azioni svolte dai nostri caccia: proteggevano le nostre truppe a terra, per esempio mediante mitragliamento contro i reparti sovietici.

Ricorda alcune località dove – durante l’autunno – le nostre Divisioni di fanteria entrarono in azione e furono coinvolte in combattimenti? Per esempio rammenta la manovra di Petrikovka, i combattimenti di Zaritčanka o l’assedio della colonna Chiaramonti a Nikitovka?2

Se devo essere sincero, non ho ricordi precisi e particolareggiati di azioni terrestri. Ma le dico questo. Il colonnello Drago, comandante la Regia Aeronautica del C.S.I.R., era sempre in testa, in qualunque missione. Partecipava ogni volta. Ricordo un episodio. Durante una missione uno degli aerei ebbe un problema al portello e non riuscì a sganciare le bombe sull’obiettivo. Siccome non si poteva assolutamente rientrare alla base e atterrare con le bombe, il colonnello ordinò a quell’equipaggio di tornare indietro e di ripetere l’operazione. Il capo equipaggio dell’aereo in questione – cioè il pilota – era toscano, si chiamava Salvadori. La minaccia della contraerei sovietica, ormai in allarme in seguito alla nostra missione, lo spinse a rifiutare. Così Salvadori rientrò a Krivoj Rog, sganciando le bombe in terreno aperto, nei campi. Il colonnello Drago mandò tutto l’equipaggio sotto processo, per insubordinazione. I nostri Comandi avrebbero voluto processare l’equipaggio in Italia, ma Drago s’impuntò, ebbe la meglio e il processo si svolse in Ucraina. Salvadori fu degradato. Mi capitò poi di incontrarlo nel 1952 a Rivolto.3 Ma non toccai l’argomento.

Durante l’autunno e la conquista del bacino industriale del Donez, le condizioni meteorologiche cambiarono, causando problemi a tutte le Divisioni, a causa del fango che rendeva impraticabili le piste. L’aviazione si prodigò affinché le unità più esposte potessero ricevere indumenti di lana – per sopperire alle carenze logistiche – nonché viveri, munizioni e materiali urgenti. Tali trasporti provvidero anche allo sgombero dei feriti, aggiungendo agli apparecchi da trasporto il contributo degli aerei da ricognizione.

Certo. A noi, invece, a parte i problemi ai motori descritti in precedenza, non mancava niente. Ci erano arrivati anche degli indumenti più pesanti. Prima le ho detto che a volte ci si fermava a Dnepropetrovsk, senza rientrare alla base di Krivoj Rog. In quelle occasioni rimanevamo a dormire sull’aereo e quegli indumenti pesanti furono preziosi perché certe serate erano già molto fredde. Le nostre calzature erano ottime ed eravamo dotati di grossi calzettoni, non di fasce gambiere. Un’ulteriore miglioria riguardò l’attrezzatura della base: i Tedeschi fornirono autocisterne per il rifornimento di carburante. Noi avevamo dei camion che venivano caricati di fusti... non molto adatti, a dire il vero.

In quali circostanze venne abbattuto il suo aereo?

Era una domenica mattina, il 16 novembre 1941. Fu l’ultima mia avventura guerriera, dovevo sostituire un carissimo collega, Eligio Adami, friulano come me. Avevamo fatto ricognizione e dovevamo effettuare un bombardamento leggero. I nostri piloti erano abituati a variare di tanto in tanto la quota di volo, per evitare la contraerei, i cui proiettili di solito non colpivano direttamente l’aereo, ma lo danneggiavano comunque, scoppiando lì vicino.

Aereo CA311

Aereo CA311

La interrompo un momento per chiederle quali differenze c’erano tra la contraerei italiana e la contraerei sovietica.

Non erano differenze sostanziali. Loro erano dotati di mitragliatrici anche sui carri armati. Si usavano le mitragliatrici quando gli aerei avversari erano a bassa quota, entro i mille metri. Quando gli aerei erano a una quota maggiore, oltre i 4.000 metri, si utilizzavano cannoni di grosso calibro. Noi in sostanza usavamo quasi sempre la mitragliatrice da 20 mm, in quanto i piloti sovietici attaccavano di solito mitragliando a bassa quota e, in quelle condizioni, la mitragliatrice era l’ideale perché a tiro rapido e molto manovrabile. Le racconto un episodio. A Dnepropetrovsk, tra settembre e ottobre, erano venuti tre Rata Sovietici per bombardare il ponte di barche. A ciascuna estremità del ponte era posizionata una mitragliatrice tedesca da 30 mm. I primi due aerei vennero abbattuti, poi arrivò il terzo. Venne abbattuto anche lui. Lo giudicai un atto di coraggio stupido e inutile. Dopo avere visto cadere due colleghi, quel pilota si sarebbe dovuto rendere conto che il ponte era ben difeso. 30 mm, quattro canne, una cosa micidiale. Una pena... tre aerei precipitati nel giro di pochissimo, quelle giovani vite scomparse così...

Torniamo al 16 novembre. In quel momento eravamo a circa 3.600 metri di quota, quando un proiettile bucò l’ala dell’aereo senza scoppiare. Io ero stato colpito da un proiettile al fondo schiena, perché oltre tutto eravamo stati attaccati da aerei avversari. Per quella missione erano usciti tre nostri aerei, ma i loro erano di più. Il nostro Ca311, danneggiato, ballava e il pilota tentò di raggiungere le linee italiane. Dopo una decina di chilometri il pilota – il tenente Lepri – ci disse di lanciarci. Non riusciva più a tenere l’aereo. Noi tutti eravamo forniti di paracadute ed eravamo addestrati. Prima si lanciò Rossini, l’ufficiale osservatore.4 Io aspettai il più possibile. Intanto sul lato sinistro si era sviluppato un incendio, quindi – per non bruciarmi – fui costretto a uscire da sopra. Poco dopo si lanciò anche Lepri. L’aereo precipitò. Noi due toccammo terra senza conseguenze. Arrotolammo i paracadute e li nascondemmo in un pagliaio. Nessuna traccia dell’altro collega. “Savio, ora ci dirigiamo a occidente” disse Lepri.

Dopo circa un quarto d’ora, ci venne incontro una pattuglia di cavalleria sovietica. Anche se avevamo le mani alzate, uno dei cavalleggeri cominciò a sparare. L’ufficiale russo a capo della pattuglia ordinò subito di cessare il fuoco, ma il tenente Lepri era stato ferito al fianco. L’ufficiale ci chiese se eravamo aviatori italiani. “Da, da”5 risposi io... capivo qualche parola. Ci chiese da quale base venissimo, ma lo sapevano bene. Noi eravamo dotati di pistola e Lepri suggerì una reazione... io mormorai: “Signor tenente, con le pistole possiamo fregarne uno a testa. E poi?” L’ufficiale ci ordinò di tacere. Ci portarono a un Comando, e poi a Kamenka,6 dove c’era una grande caserma. Cominciarono a interrogarci, con l’aiuto di un interprete... penso fosse un fuoriuscito, ma lui non si presentò, non disse come si chiamava. Ci perquisirono e trovarono le pistole. Chiesero come mai non le avessimo consegnate prima. Risposi che ero un soldato e quindi mi comportavo di conseguenza. Non avevo altre cose che potessero portarmi via, tranne l’orologio. Domandarono subito: “часы есть?” (“Ciassì iest?”).7 Avevo un Eberhard, e lo consegnai, figurarsi se avevo voglia di protestare.

Lì trovammo anche Rossini. Era un po’ malconcio, non capimmo se si fosse fatto male durante l’atterraggio o se lo avessero un po’ menato. In ogni caso aveva il morale a terra.

Dopo ventiquattro ore arrivò un certo Sassi, un fuoriuscito fiorentino. Ci avvertì che il giorno successivo ci avrebbe interrogato un personaggio importante. Si trattava di Chruščëv, allora commissario politico; era accompagnato da altri ufficiali. Questi interrogatori durarono molto, talvolta 16-18 ore di fila. Sassi faceva da interprete. Alcune domande erano di tipo militare... Dove erano le nostre basi, quanti aerei avevamo... tutte informazioni già in loro possesso. Le ricognizioni compiute da ambo gli schieramenti servivano a questo. Altre domande, invece, riguardavano la nostra vita in Italia. Quali scuole avevamo frequentato e cosa ci avevano insegnato. Chi erano stati i nostri insegnanti, quanti eravamo in famiglia, se avevamo viaggiato e dove... Mostravano le foto di Lenin e Stalin e chiedevano se a scuola ci avessero parlato di loro. Ci interrogavano tutti e tre insieme. Volevano dettagli di ogni tipo. Chruščëv ci rassicurò, dicendo che saremmo andati in campi di concentramento a lavorare, che il trattamento sarebbe stato buono e che saremmo tornati a casa una volta finita la guerra.

Rossini, però, una volta si mise a protestare per come venivano condotti gli interrogatori. Citò la Convenzione di Ginevra, loro si arrabbiarono... Sassi dichiarò: “I Russi se ne fregano della Convenzione di Ginevra...”

Rossini venne separato da noi e non lo vedemmo più. Presso quella caserma si trovavano altri prigionieri italiani, in attesa di essere trasferiti, nonché qualche Tedesco, Ungherese e Romeno. Quattro giorni dopo il nostro arrivo organizzarono un convoglio ferroviario. Partimmo quindi verso il 20 novembre 1941. Finché rimanemmo presso quella caserma il trattamento fu così-così.

Ricordo però che un commissario politico russo mi regalò una scatola di zollette di zucchero. Gli faceva piacere che un Italiano conoscesse un pochino la lingua russa. Tutto contento ne diedi a Lepri, per tirarlo su di morale: “Mangi, mangi. Non sono cattivi, non vogliono ucciderci.” Il tenente era preoccupato, pensava – anche a causa della propaganda di regime – che i Sovietici ci avrebbero fatto fuori. I Russi, poi, aumentavano i nostri timori, dicendoci che i fascisti non sarebbero mai rientrati in Italia. A queste parole io replicavo con il mio russo elementare che noi eravamo aviatori e basta, mandati lì ad aiutare il nostro Esercito.

Insomma, partimmo. Diretti ad Aktyubinsk. Circa a 1600 chilometri da dove ci trovavamo.8 Rimanemmo in treno per quaranta-quarantacinque giorni. Ci tenevano spesso su un binario morto: in quella zona c’era un unico binario destinato alla linea e la priorità andava ai trasporti militari. Non avevano sottratto nulla al nostro abbigliamento, ma eravamo pieni di pidocchi. Giungemmo a Stalingrado il giorno di Natale del 1941 e ripartimmo il 1° gennaio 1942. I vagoni bestiame erano a due piani e dentro ognuno di essi stava una cinquantina di prigionieri. Ci difendevamo dal freddo come possibile, formando gruppetti di due-tre persone e ammucchiando sopra di noi i cappotti. Sul pavimento del vagone non c’era paglia... nulla, e nessuna stufetta per riscaldare l’ambiente. È noto che l’aspetto più tormentoso di questi trasporti fu la sete. Durante le soste ogni tanto ci permettevano di raccogliere la neve e la mangiavamo così, perché non c’era possibilità di scioglierla. Ma noi continuavamo a chiedere l’acqua. Una sera ci portarono due secchi: purtroppo qualcuno tuffò dentro la testa per bere avidamente e andò a finire che l’acqua si rovesciò sul pavimento, gelando in fretta. Noi cercavamo di raschiare questo ghiaccio. Per bagnare le labbra raschiavamo anche i bulloni del vagone, sui quali il nostro fiato diventava brina. Il cibo veniva distribuito quasi tutti i giorni. Quattro aringhe secche per vagone, e un po’ di pane. Quello scuro, tipo pane a cassetta. Era buono, ma troppo poco per dei giovanotti di 20-25 anni.

Tutto veniva suddiviso, con l’aiuto di piccole bilance, in porzioni minuscole, sotto la responsabilità del capo-vagone. La crosta era la parte migliore, dentro era un po’ acidulo.

Durante il viaggio morirono molti prigionieri?

Sì. Almeno un terzo di quanti erano sul treno. Le guardie sovietiche passavano ogni giorno a chiedere quanti fossero i morti, e quei poveretti venivano portati via; non so che fine abbiano fatto.

Al nostro arrivo non ci fu una vera e propria registrazione, ma a ognuno fu poi assegnato un numero, quindi forse esisteva un elenco dei prigionieri.

Ci sistemarono in grandi casermoni, dormivamo su tavolacci di legno, sistemati in camerate molto lunghe, con una stufetta alle due estremità (nel senso della lunghezza, n.d.r.), del tutto insufficienti a riscaldarci. Ricordo un nostro soldato dell’Esercito, veniva da Pozzuoli. Un bravo ragazzo, tutto congelato e gonfio. Voleva che lo aiutassi, ma era irrecuperabile. Andavo a trovarlo, lui stava lì, disteso sul tavolaccio, aspettava di morire. La sua testa era simile a un’anguria, ormai non mi vedeva più. Nel tentativo di consolarlo un giorno gli dissi: “Dai, recitiamo una preghierina. Il Signore di aiuterà.” Non sapevo cos’altro fare. Il mattino dopo lo trovai morto.

Ad Aktyubinsk – finché fu inverno – non ci si curò molto dei cadaveri. Attesero il disgelo per farci lavorare e sistemare i corpi in fosse comuni molto lunghe. Venivano ricoperte ogni venti metri di morti.

I servizi igienici del campo erano costituiti da uno spiazzo circolare e scavato di 30-40 metri di diametro, con tavolacci in giro provvisti di buchi su cui posizionarsi.

Il cibo era sempre poco, avevano iniziato a distribuire la zuppa di miglio, la famosa kaša. Era un campo di transito, per cui non lavoravamo.

Tra Italiani e prigionieri di altre nazionalità saremo stati circa cinque-seimila, tutti mescolati. All’inizio si può dire non esistesse nessuna assistenza medica, poi ci fu un piccolo miglioramento. Un giorno arrivò una donna. Non so se fosse una dottoressa o un’infermiera. Chiese se ci fossero Italiani. Lepri e io – eravamo ancora insieme – rispondemmo di sì. Lei spiegò che il nonno era Italiano ed era venuto lì a lavorare alla grande ferrovia transiberiana. Voleva parlare, faceva domande, e noi cercavamo di intenderci come potevamo. Io avevo la dissenteria, in forma grave. Se non curata, portava alla morte. C’era un medico tedesco e Aleksandra – questo il nome della donna – lo interpellò. Lui rispose che, per guarire, era necessario un farmaco chiamato Bacteriofax, un antibiotico. Aleksandra in due giorni riuscì a procurarsi la medicina e in quarantotto ore la dissenteria passò. Una meraviglia. La ringraziai tanto.

Rimasi ad Aktyubinsk circa quattro mesi. Poi ci trasferirono a Karaganda, 9 dove si trovava un campo meglio organizzato. Lì lavoravamo. Ogni due mesi una commissione decideva a quale categoria di lavoro assegnare i prigionieri, in base alle condizioni fisiche degli stessi. Ricordo che un certo Bonomi – un prigioniero, non un fuoriuscito – aiutava come interprete; un allegrone, che cercava di tirarci su di morale, e anche un ruffiano , perché sapeva come prendere i Sovietici. Era bravo. Un giorno, in cui era previsto l’arrivo di tale commissione, mi sentii chiamare in russo: “Come va, Savio?”

“Non so, non la conosco”, risposi, sempre in russo.

“Lepri kaputt, Savio niet kaputt” aggiunse la donna.

Così ricordai. Era Aleksandra... Lepri, quando ancora eravamo ad Aktyubinsk, si era ammalato una seconda volta di dissenteria e non ce l’aveva fatta. Aleksandra mi chiese:

“Come va, qui?”

“Maluccio.”

“Domani ci sarà il controllo. Abbiamo un bravo medico... cercherò di aiutarti.”

Io avevo il sederino un po’ rotondetto e ogni volta mi mettevano nella seconda categoria. Anche in quella occasione sarebbe andata così, ma Aleksandra intervenne:

“Doktor, questo è un aviatore e lo mandiamo a scavare carbone?”

A Karaganda, infatti, i prigionieri lavoravano in miniera, un lavoro pesantissimo. Insomma, per farla breve, grazie ad Aleksandra mi assegnarono alla quarta categoria, quella dei distrofici. Quella donna mi salvò una seconda volta. Eravamo ormai nell’estate del 1943 e insieme a Carlino Zanutta – una Camicia Nera, a sua volta assegnato ai distrofici – ero addetto a lavori leggeri: spaccavamo la legna, raccoglievamo residui di carbone, scaricavamo i treni che portavano il necessario al campo... lavoretti secondari. Ce la cavavamo bene, ogni tanto – essendo stato catturato molto prima della maggior parte dei prigionieri – facevo l’interprete.

A Karaganda le capitò di incontrare altri prigionieri italiani del C.S.I.R.?

Sì, qualcuno ce n’era. Per esempio lo stesso Carlino Zanutta.

E c’era qualcuno catturato durante il ripiegamento dell’Arm.I.R.?

Sì. Qualcuno di loro aveva resistito ai primi mesi terribili, all’inizio del ‘43. Sa come si dice: i primi pulcini della chioccia che muoiono sono quelli appena nati. Noi, che venivamo da Aktyubinsk, in un certo modo ci eravamo già fatti le ossa.

Tornando a Karaganda... era un campo molto grande e la mortalità fu abbastanza elevata. Un giorno arrivò Bianco, il segretario di Togliatti. Era di Torino e chiese ai prigionieri se qualcuno fosse torinese. Io alzai la mano, perché quando avevo dieci anni mi ero trasferito in quella città con mia madre – vedova – e i miei due fratelli.

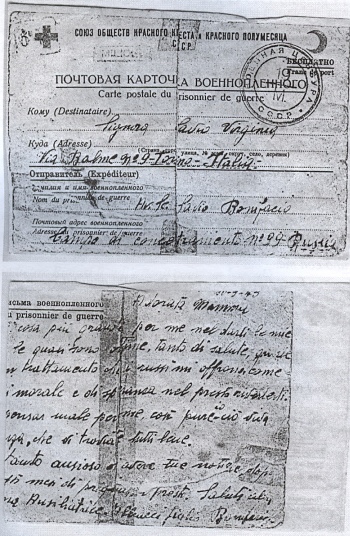

Sono tornato in Friuli dopo il rientro dalla prigionia. Bianco mi disse: “Scrivi una cartolina. Quando torno in Italia la consegno alla tua famiglia.”

Io scrissi che ricevevo un buon trattamento... sapevo che avrebbero controllato. Lui mantenne la promessa: nei primi mesi del 1944 si presentò a casa mia, a Torino, e consegnò la cartolina a mio fratello.

Lei fu uno dei pochissimi fortunati che riuscì a fare avere notizie alla propria famiglia.

Sì, in quell’unica occasione. E non ricevetti mai posta da casa.

Fino a quando rimase a Karaganda?

Fino all’estate del 1944. Poi di nuovo in treno, destinazione Taškent. Prima della partenza, a Karaganda, un colonnello mi spiegò che saremmo andati in posti caldi: la mia conoscenza del russo era ormai piuttosto buona e feci da interprete anche durante il viaggio. Il capotreno mi domandava spesso: “Perché sei venuto qui a fare la guerra? A bombardare?” Gli rispondevo che ero un soldato e dovevo obbedire agli ordini, non avrei potuto disertare. In fondo mi diede ragione, mi aveva preso in simpatia, anche se era severo.

A Taškent eravamo quasi tutti Italiani. Un campo enorme, suddiviso in tre sezioni. Venivamo impiegati per la coltivazione del cotone e la norma era il nostro incubo. Alcuni, per raggiungere il peso, mettevano nel sacco del cotone grosse zolle di terra. A volte si trovavano pezzi di ferro, di vecchi trattori, e anche quelli venivano usati nel tentativo di raggiungere la norma. L’Italiano sa sempre arrangiarsi. I Russi, però, non si fecero fregare per molto tempo. Poiché conoscevo bene la loro lingua mi avevano nominato brigadiere, ero – cioè – a capo di una brigata di lavoro. E le guardie mi avevano avvisato: “Qualche trucco lo sopportiamo, ma non esagerate.” Mi creda, non sta bene mettere in evidenza le cose belle, forse ci vorrebbe un po’ più di modestia, ma io ho sempre cercato di aiutare quelli della mia brigata. Se un ragazzo rimaneva indietro con il lavoro, gli davo una mano. A Taškent la propaganda sovietica era molto forte, i commissari politici ci interrogavano. Un certo Bielli, di Cuneo, si ribellò. Vedeva cose ingiuste e non riusciva a stare zitto. Io gli dicevo di stare attento, di smetterla, perché quel comportamento era pericoloso. Infatti, quando fu il momento del rimpatrio e ci incolonnarono per portarci via, non lo fecero partire. Lui, poverino: “Savio, ricordati di Bielli. Va’ da mia moglie. Ricordati... Bielli, a Cuneo.” Non è mai tornato.

Io partii a Natale del 1945. Settantadue giorni di viaggio, attraverso la Bielorussia e la Polonia. Poi a Monaco, a Innsbruck e infine a Pescantina, dove mi visitarono per controllare le mie condizioni di salute.

E la sua ferita al fondoschiena?

Guarì quasi subito, grazie ai compagni di prigionia che mi avevano aiutato per fare uscire il pus.

Nel 1964 ero a Verona; 10 un capitano si accorse che io mi grattavo lì dietro e me ne domandò il motivo. “Mi hanno ferito nel ’41, sul Fronte Russo” risposi.

“Va’ in ospedale, dai.”

Mi fecero i raggi: la pallottola era ancora dentro, dopo ventitré anni. Me la tolsero con un piccolo intervento.

Bonifacio Savio a Cargnacco - settembre 2012

Bonifacio Savio a Cargnacco - settembre 2012

1 Nei pressi di Botosani, in Romania.

2 A questo proposito si veda: AA.VV., USSME, Le operazioni delle Unità italiane al Fronte Russo, 1941-1943, Roma.

3 A Rivolto (Ud) si trova una base dell’Aeronautica Militare italiana, famosa soprattutto in quanto sede delle Frecce Tricolori.

4 Tenente Fortunato Rossini, di Ascoli Piceno.

5 “Sì, sì.”

6 Poteva forse essere Kamensk?

7 “Hai l’orologio?”

8 Non sono riuscita a identificare con certezza Kamenka; ma da Stalino (ora Donec’k) ad Aktyubinsk (Kazakhstan) ci sono circa 1800 chilometri, quindi la stima di Bonifacio Savio è alquanto precisa.

9 Karaganda è in Kazakhstan.

10 Bonifacio Savio dopo il rimpatrio, proseguì nell’Aeronautica, andando in pensione con il grado di Maresciallo.