di Patrizia Marchesini

Quando l'ho conosciuto, dicembre era agli inizi... Non sembrava inverno, e di certo era un dicembre molto diverso da quello che lui visse nel 1942...

Fedele Dallari, tuttavia, a poco a poco mi ha trasportato indietro... la sua voce morbida e rotonda pareva quasi in contrasto con gli spigoli aguzzi e dolorosi di quei giorni. Una voce sempre pacata, efficace, obiettiva.

Nell'ascoltarla, non mi sono accorta – per un tempo, ahimè, piuttosto lungo – che il registratore non si era acceso... pertanto la trascrizione di questa intervista si è resa possibile solo grazie al supporto e alla cortesia di Enrico Bonaretti (a sua volta presente all'incontro con Fedele), cui va tutta la mia gratitudine.

Grazie anche ai familiari di Fedele: a Maria Grazia (sua figlia), per l'invio di alcune fotografie, nonché a Teresa (sua nipote) e a Bruno (marito di Teresa); quest'ultimo, presidente del Circolo Culturale La Torre – Pier Giorgio Zanfi, ha promosso una serata a Formigine durante la quale Fedele ha raccontato la propria esperienza a circa trecento persone.

Infine, e soprattutto, non posso non essere grata a Fedele stesso... per la sua gentilezza, per il sorriso pronto che si indovina anche mentre parliamo al telefono, per l'umorismo sottile e l'ironia che di quando in quando trapelano dalle sue parole.

Buona lettura...

L'Italia entra in guerra - All'Accademia di Modena...

Modena, 2 dicembre 2016

Il 10 giugno 1940 l’Italia entrò in guerra.

Come giovane uomo, aveva un progetto di vita che fu costretto – almeno temporaneamente – ad accantonare?

Quando Mussolini chiese: “Volete la guerra o la pace?”, la gente rispose: “Vogliamo la guerra.” Molti Italiani erano entusiasti: la Germania aveva un successo enorme su tutti i campi di battaglia e travolgeva in poco tempo ogni resistenza...

Si pensava che l’Italia – entrando a sua volta nel conflitto a fianco dei Tedeschi – potesse riavere Nizza e la Savoia.1

Già anni prima, quando ero alle medie, con le conquiste africane si festeggiava spesso.2

In quel momento andava bene così.

Le cose sarebbero poi cambiate con l’entrata in guerra dell’America, il 7 dicembre 1941.

Gli Stati Uniti erano una potenza industriale e quando convertirono la loro produzione (passando – dalle automobili e da vari tipi di macchinari – ai carri armati) la situazione a poco a poco si modificò.

Tuttavia la Germania venne ritenuta per lungo tempo invincibile. I missili usati su Londra erano armi sofisticate, per l’epoca. Fra la gente, inoltre, giravano voci in merito agli studi tedeschi sulla bomba atomica, che sembrava in procinto di realizzazione.

Insomma, all’inizio e per un certo tempo, gli Italiani erano persuasi che la guerra sarebbe stata breve... e vittoriosa, considerando l’alleanza con i Tedeschi.

E io – al 99% – la pensavo allo stesso modo.

Progetti? Mio padre aveva sette figli e possedeva del terreno... riteneva che il futuro della famiglia stesse nell’agricoltura. Io vedevo cose diverse. Avrei voluto coltivare la terra con metodi più innovativi, ma i miei fratelli erano troppo legati alla tradizione.

Così andai a fare l’impiegato.

Con lo scoppio della guerra mio padre suggerì che facessi due anni di militare (era stato all’Accademia di Modena e aveva molte conoscenze, anche piuttosto importanti), per avere la possibilità di accedere a un corso di specializzazione di sei mesi.

Accettai il suo consiglio e alla fine del ’41 ero a Modena. Firmai per due anni e dopo un mese ero già caporale. Dopo tre mesi era prevista la promozione a caporal maggiore e dopo sei mesi quella a sergente.

Tuttavia non feci certo questa cosa prevedendo una carriera militare: pensavo piuttosto al fatto che, terminato il corso di sei mesi, i tre con il miglior punteggio finale avrebbero potuto scegliere la loro destinazione. Molti andavano in Africa, ma io ho sempre avuto paura dell’acqua e la traversata su nave mi impensieriva.

Così optai per l’Artiglieria d’Armata a Reggio Emilia.

Al Fronte Russo con il XXXII Gruppo Artiglieria

Lei partì da Guastalla nell’estate 1942, con il XXXII Gruppo Artiglieria d’Armata.3 Di quel lungo viaggio verso est rammenta qualche episodio particolare?

Il nostro Gruppo era formato da circa ottocento uomini.

Alla partenza, molti cantavano... io, non essendo intonato, lasciai perdere, ma comunque nella nostra tradotta vi era grande ottimismo.

Il treno fermava spesso, e in una di tali soste ebbi il primo contatto con ciò che quella guerra significava. A Varsavia fui molto impressionato dalla stazione, enorme; lì le donne ebree e i prigionieri di guerra russi erano addetti ai lavori più umili.

Notai che uno di tali prigionieri fu preso a bastonate da un Tedesco, solo perché aveva tardato a mettersi in fila con gli altri. Poveretto, da come camminava pareva molto dolorante.

Le donne ebree cercarono di avvicinarsi alla tradotta. Chiesero le nostre scatolette di carne vuote per ripulirle dai residui di cibo. Rimasi molto colpito dalle loro condizioni misere. In Italia non era filtrato assolutamente nulla sulle politiche di sfruttamento e di sterminio della Germania. E nulla sapevamo della deportazione degli Ebrei e dei lager, in seguito tristemente noti. Certo, anche da noi erano state promulgate le leggi razziali, ma non ne vidi mai un’applicazione molto severa.

A Modena erano gli Ebrei a possedere i negozi più belli. Anche le attività di prestito erano in mano loro... non vi furono grossi cambiamenti, neppure in seguito alle leggi razziali. Almeno, questo è ciò che si poteva constatare nella mia città.

Nessuno li ha mai disturbati, finché ci fu Mussolini. La sinagoga, per esempio, fu sempre aperta e attiva.

Lasciato il treno, formammo una lunga colonna con i nostri camion.4

Pochi giorni dopo essere arrivati in Unione Sovietica, assistemmo alla proiezione di un film italiano. C’erano anche dei bambini russi che – lo ricordo bene – erano stupefatti nel guardare il lungometraggio. Era evidente che del cinema, fino ad allora, non avevano mai sentito parlare.

Giungemmo a Vorošilovgrad, ma in quel periodo i nostri avversari indietreggiavano e il fronte avanzava in fretta... non facevamo in tempo a posizionare i nostri pezzi, che i Russi si erano già allontanati verso est. E, nel retrocedere, facevano terra bruciata.

Non avemmo contatti con il nemico. Non ci pervenne notizia di battaglie. Di tanto in tanto si sapeva della cattura di qualche prigioniero, ma a seguito di pattugliamenti in cui ci si scambiava qualche smitragliata... e basta.

Si procedeva in mezzo a campi sterminati di girasoli, senza vedere nessuno. I paesi (alcuni erano poco più di un gruppo di isbe) distavano tra loro chilometri e chilometri.

A poco a poco arrivammo al Don. Sarà stato all’incirca in settembre.

Fedele Dallari (il primo a destra, guardando la foto) con alcuni commilitoni

Il retro della fotografia precedente

Quel primo assaggio di Russia ci aveva demoralizzati, perché ci eravamo subito resi conto della scarsità dei nostri mezzi. Non vi erano cucine da campo. Per preparare i pasti adattammo dei grossi bidoni. L’unica alternativa, se no, erano i viveri a secco.

Non parliamo poi di cosa accadeva con un poco di pioggia: restavamo bloccati nel fango; a parte qualche eccezione nei pressi delle città più grandi e importanti, non esistevano strade che collegassero i centri abitati e se pioveva le piste diventavano impraticabili a causa della melma.

La cosa che più ci feriva era la derisione da parte dei Tedeschi, i nostri alleati.

Lo schieramento, dietro le Divisioni Pasubio e Torino

Un soldato ha bisogno di tante cose, al fronte.

Semplificando parecchio, diciamo che senza cibo e senza munizioni fa poca strada. Lei era con il Reparto Munizioni e Viveri del XXXII Gruppo; di rado, nel parlare di artiglieria in Russia, si accenna ai vari RMV; in virtù di quanto ho appena detto, ecco che certe mansioni acquistano grande importanza. Vorrebbe dirci in dettaglio quali erano i suoi compiti e quali difficoltà comportavano, nell’ambiente ucraino e russo?

Devo dire che, una volta sul Don, non avemmo grossi inconvenienti. I proiettili per il nostro Gruppo erano immagazzinati a poca distanza e non vi fu necessità – fino a dicembre – di utilizzarli.

Le cucine, dopo esserci dislocati, funzionavano a dovere. Ricordo che vi erano mucche al pascolo. Venivano uccise e se ne usava la carne. Il nostro menù consisteva in un pezzo di bollito con il brodo e la pagnotta... anche il pane, infatti, veniva preparato in loco.

Era un menù ripetitivo, e non del tutto sufficiente a saziarci davvero.

Ma, siccome ci davano sei sigarette al giorno e io non ho mai fumato, cedevo quelle sigarette in cambio di mezza pagnotta, incrementando così la razione di cibo.

Il mio reparto – dotato anche di un carro-officina – era composto da un sergente maggiore, due caporali maggiori e pochi uomini; in totale eravamo nove o dieci.

Avevamo un motore a scoppio che alimentava un tornio. Uno di noi faceva il saldatore, uno – per esempio – si occupava di aggiustare gli utensili in cuoio (nei cannoni vi erano cinturini di quel materiale).

Io e un altro eravamo autisti e motoristi e, se si rompeva un motore, provvedevamo a ripararlo. Il corso di sei mesi che avevo frequentato in Italia, prima della partenza, mi aveva dato certe qualifiche... ma non potevo considerarmi a tutti gli effetti un meccanico specializzato. Il mio collega, invece, aveva sempre fatto il meccanico e, grazie a lui e alla sua esperienza, imparai molto.

Nel Gruppo vi erano altri automezzi, naturalmente, ma io rimasi sempre fra gli addetti al carro-officina.

Ricevevamo, come paga, un marco d’occupazione al giorno... che io – non essendovi occasione di comprare nulla – spedivo a casa. Un marco era valutato, allora, 7 lire e 65 centesimi. Mio padre depositava tutto in banca e, dopo il rimpatrio, mi ritrovai con una somma discreta, per l’epoca.

I reparti di artiglieria si trovavano a una certa distanza, rispetto alla prima linea, e così era anche per il XXXII Gruppo; in aggiunta, come Reparto Munizioni e Viveri eravamo una ventina di chilometri più indietro, rispetto ai nostri cannoni. Ci trovavamo a Kupjanska, a trenta-trentacinque chilometri dal Don. Quindi i giorni trascorrevano tranquilli.

Gli apparecchi dei Russi non ci sorvolarono mai e avevo avuto occasione di vederne tre o quattro solo a Vorošilovgrad, dove avevamo assistito a un breve combattimento.

Il XXXII Gruppo era alle dipendenze del 9° Raggruppamento Artiglieria d’Armata.5 Come noto, i vari Gruppi del Raggruppamento andarono a rinforzare il settore dei vari Corpi d’Armata o delle singole Divisioni.

Noi eravamo posizionati dietro la Pasubio e la Torino. A seconda degli ordini ricevuti, si interveniva a supportarle.6

Per far credere ai Sovietici che avessimo un numero maggiore di pezzi, di tanto in tanto ci dicevano di spostare i cannoni.

Artiglieri e ufficiali. Come erano i rapporti, fra voi? Per quelli che sono i suoi ricordi, gli ufficiali avevano competenze adeguate?

Devo dire che al fronte vi erano buoni rapporti fra noi e gli ufficiali.

Si erano mostrati molto più severi quando eravamo a Guastalla.

Un ufficiale – che poi, così mi fu riferito, venne ucciso a Čertkovo – in Italia faceva di tutto per prendere in castagna chi era di guardia e stava antipatico a molti.

Riguardo alle competenze... non mi sembravano molto preparati.

Durante il ripiegamento, i vincoli di reparto a poco a poco si persero e, di conseguenza, anche le gerarchie fra ufficiali e artiglieri vennero meno.

Ricordo che ad Arbuzovka notai un gruppo di cinque o sei nostri ufficiali superiori. Fermi, senza un minimo di iniziativa. Capisco che la situazione fosse pessima, al di là di quanto oggi si riesca a immaginare.

Ma il vederli così dimessi non era certo di aiuto a noi giovani, che eravamo angosciati al pensiero delle tante incognite che si prospettavano.

Italiani, brava gente. Dal titolo del famoso film del 1965, per la regia di Giuseppe De Santis, la frase è passata a sintetizzare il comportamento delle nostre truppe al Fronte Orientale. Alcuni non concordano con tale definizione.7 Per quanto ha sperimentato e visto con i suoi occhi, vuole dirci qualcosa in merito?

Non ho avuto molti contatti con la popolazione, a dire il vero. Nella mia permanenza al fronte incontrai non più di quattro o cinque uomini russi.

Uno lo vidi in un’officina meccanica dove ero andato per procurarmi alcuni attrezzi per il nostro tornio.

Una volta – quando eravamo già posizionati nei pressi del Don – vi fu la necessità di riparare il soffitto di una stalla semidistrutta di cui – mentre ancora dormivamo sotto le tende, in attesa di realizzare i ricoveri interrati – pensammo di servirci per dormire al coperto.

Il sergente maggiore mi incaricò di cercare due Russi per svolgere il lavoro.

Feci il giro di tutte le casupole finché trovai due uomini.

Con alcune esortazioni – “Siudà siudà... Rabota.”8 – li persuasi a seguirmi. Conobbi anche il sindaco – o meglio, lo starosta 9 – di Kupjanska. Uno dei nostri aveva ucciso una pecora e lo starosta era venuto a protestare...

Ma in questo caso occorre che mi spieghi meglio: un siciliano, un bravo ragazzo, durante una guardia notturna sentì dei rumori sospetti provenire da un cespuglio. Come da regolamento, intimò due o tre volte l’Altolà-Chi va là previsto.

Senza ricevere risposta e nel timore di un’intrusione avversaria, sparò... uccidendo, appunto, quella pecora.

L’animale venne restituito allo starosta, che se ne andò brontolando; al nostro militare – per punizione – non corrisposero la paga di sette giorni.

Poveretto! Lui aveva fatto solo il proprio dovere...

Nei paesi vidi qualche donna, qualche ragazza. Cantavano le loro canzoni...

Ma per quel poco che notai, non vi era ostilità particolare nei nostri confronti.

Noi, d’altro canto, non siamo mai entrati nelle loro isbe senza permesso, facendo i padroni. Cercavamo, a dire il vero, di stare fuori da quelle case perché erano piene di pidocchi. Li prendevamo subito. Eravamo provvisti di prodotti anti-parassitari come la polvere MOM per combattere eventuali infestazioni.

Insomma, non vi fu molta familiarità fra noi del Reparto Munizioni e Viveri e la gente del luogo. Una cosa molto diversa se confrontata con quanto sperimentai poi con i Tedeschi in Italia. Dopo l’8 settembre ’43, stavano in casa nostra e mangiavano con noi.

In ogni caso, anche mentre ci avvicinavamo al Don, non fui testimone di gesti evidenti di sopraffazione da parte delle nostre truppe.

Inizia il ripiegamento: quel "si salvi chi può..."

La prima neve e il freddo russo. Vennero date disposizioni specifiche, per esempio sulla manutenzione degli automezzi di cui era dotato il Gruppo?

Come ho accennato poco fa, preparammo dei ricoveri interrati. Sopra, come copertura, ci servimmo di tronchi di betulla. Non so gli altri reparti, ma noi non ci sistemammo mai nelle isbe.

Per il resto, nessuna indicazione aggiuntiva. Se non di mettere della glicerina nel radiatore dei mezzi, che dovevamo mettere in moto di tanto in tanto affinché non gelassero. Parecchi, tuttavia, gelarono ugualmente.

Non eravamo provvisti di catene, perché i nostri mezzi avevano un dispositivo specifico al differenziale. Purtroppo il differenziale era inadeguato per quei luoghi... era debole.

Si rompeva spesso.

In quanto all’equipaggiamento personale... nulla di più di quanto ci era stato fornito a Guastalla, prima della partenza. Nessun pellicciotto d’agnello, né guanti con il pelo all’interno. Credo che l’unico ad avere qualcosa di abbastanza idoneo al clima fosse il nostro portaordini, che si spostava in motocicletta e doveva proteggersi il più possibile dal gelo.

Ricordo che, durante il ripiegamento, ebbi occasione di vedere in terra quei bei guanti con il pelo, lunghi... ma a noi non erano mai stati distribuiti.

Quando riceveste l’ordine di lasciare le vostre posizioni?

Premetto che il nostro Gruppo ebbe i primi contatti con l’avversario poco prima della ritirata, quando i Sovietici iniziarono a mostrare aggressività impiegando reparti numerosi contro le nostre Divisioni in linea. Trapelò la notizia che in altri settori fossero riusciti a sfondare, grazie a forze corazzate.

Nel momento in cui venne dato ordine di ripiegare – il 19 dicembre – il fronte era già rotto... infatti, sentivo il rumore dei carri armati sul nostro fianco, e non davanti a noi. Non si trattava più di voci: i nostri avversari, con ogni evidenza, erano riusciti a penetrare lo schieramento italiano. Da quel momento la loro strategia fu quella di chiuderci dentro sacche più o meno estese... così come – d’altro canto – avevano fatto i Tedeschi in precedenza con i Sovietici.

Dalla prima linea giunsero le truppe con qualche prigioniero sovietico al seguito.

Uno del nostro Gruppo disse che si sarebbe messo a fianco dei prigionieri, per aumentare il numero degli uomini di scorta. Mah... [Fedele ride, a significare – credo – che quel suo compagno voleva essere certo di allontanarsi in fretta, n.d.r.]

All’inizio il XXXII Gruppo arretrò con i propri automezzi e con i cannoni al traino, ma ricordo che il camion per il trasporto dell’acqua potabile aveva il motore gelato... l’autista, con il piccone, lo rese inutilizzabile.

Io guidavo il carro-officina. Nelle primissime fasi il Gruppo procedette con ordine.

Le direttive iniziali dei Comandi erano di combattere, di fare il possibile per rompere l’accerchiamento. Eravamo tutto sommato ancora organizzati e avremmo – credo – potuto avere ragione dei nostri avversari. Poi, non so come, si diffuse il “Si salvi chi può” e, di conseguenza, dilagò il panico.

Da qualsiasi automezzo presente nella colonna vennero scaricati i materiali più disparati (munizioni, bombe a mano, equipaggiamenti vari) per fare posto a chi stava ripiegando a piedi. Dai camion del nostro Gruppo furono sganciati i cannoni, per procedere con maggiore velocità... Fu un massacro, perché molti automezzi – cercando di proseguire, senza curarsi di niente e di nessuno – investirono le truppe in marcia.

Ricordo un sottotenente... si mise davanti al mio camion con il fucile puntato: “Alt! Alt! Questo è il momento di combattere. Scendi.”

Obbedii, ma un altro salì in fretta al mio posto mettendosi alla guida, e se ne andò.

Cercai di aggrapparmi: a bordo del mezzo avevo tutti gli indumenti invernali.

Ma non vi fu nulla da fare. Nel caos che si era prodotto tentai di salire su altri camion, ma senza successo.

Rendendosi conto delle nostre difficoltà e della confusione, i Sovietici iniziarono a bombardare in quel fuggi-fuggi.

Mi allontanai a piedi, a volte con fatica immensa perché in certi punti la neve era tanta e si sprofondava.

Tornando a un mio parere sugli ufficiali, se tutti si fossero comportati come quel sottotenente forse le cose sarebbero state diverse. Un conto è affrontare un accerchiamento con i reparti saldi e compatti, un conto è una massa disordinata, all’interno della quale alcuni – con il trascorrere delle ore e dei giorni – abbandonarono addirittura il proprio moschetto. Perché si trasformava a poco a poco in un peso insostenibile.

In ripiegamento.

Se ripensa a quei momenti, cos’è la paura? Un giorno particolare? Un luogo? Un suono che risente ancora oggi? Aveva paura, Fedele Dallari, oppure non c’erano nemmeno il tempo e le energie, per questo tipo di emozione?

Cominciai ad avere paura nel momento in cui diedero il si salvi chi può. Da lì – e per circa due mesi – fu un macello. I partigiani non perdevano occasione di tagliare la colonna, uccidendo e facendo prigionieri.

Vi era una sicurezza relativa solo in testa alla colonna stessa, con i Tedeschi. Ma pochi di noi riuscirono a mantenere il loro ritmo, visto che – in parte – erano motorizzati.

Confesso che, in quelle settimane, non feci altro che pregare la Madonna... e mangiare tanta neve, quando era pulita. Una volta riuscii a procurarmi poche patate, ma non ebbi la possibilità di cuocerle... non vi fu il tempo, perché il rombo dei cannoni sovietici si stava avvicinando. Le misi in tasca, nella speranza di cucinarle in seguito, ma poco dopo erano dure come sassi.

La "valle della morte" e l'assedio di Čertkovo

Arbuzovka. Un ricordo di quei giorni spaventosi, dove la differenza tra la vita e la morte era data, oltre che dalla determinazione a proseguire il cammino, dal caso o forse dalla fortuna. So di un uomo a cavallo grazie al quale – secondo la sua opinione – lei riuscì a salvarsi. Vuole raccontarci qualcosa?

Proprio oggi mi è capitato di leggere un articolo che sembra riferito a quella mia esperienza. Io ricordo un uomo in divisa, a cavallo, con il tricolore...10

Disse: “Chi è della Pasubio mi segua!”

Io mi accodai – nonostante non fossi proprio della Pasubio, ma di un Gruppo di Artiglieria che aveva dato supporto a quella Divisione – e così ne venni fuori. E con me alcuni altri.

Però... facciamo un passo indietro.

Nella Valle della morte, nonostante i bombardamenti così intensi, e le katiuše che sparavano, e nonostante una potenza di fuoco tremenda, tanti Italiani – presi dalla disperazione – erano andati all’assalto, urlando “Savoia! Savoia!”.

Anch’io, senza pensarci, avevo preso un fucile,11 sparando un colpo. In un bunker vidi alcuni Russi morti, accanto alle loro armi. Erano giovanissimi.

Rammento che aiutai un nostro soldato a trasportare un ferito...

Stringeva il cuore vedere tanti uomini a terra; la neve li ricopriva in fretta, ma alcuni erano ancora vivi e c’era chi si lamentava, chi chiamava la mamma, chi bestemmiava...

Ad Arbuzovka ero riuscito a ricongiungermi ad alcuni del mio reparto...

Ero insieme al sergente maggiore del carro-officina e a un altro; ma vidi anche il sottotenente Serio (figlio di un ufficiale medico) e pochi ufficiali che erano giunti fino lì con delle macchinine piccole, tipo delle Seicento. Uno dei presenti disse: “Io vado di qua, perché di qua c’è l’Italia.”

Quando arrivò quel militare a cavallo, io mi decisi a seguirlo.

Cercai di persuadere anche il sottotenente Serio ma rimase lì, preferendo proseguire con la sua piccola autovettura.

Negli anni successivi il padre del giovane ufficiale mi scrisse più volte, nel desiderio di capire cosa potesse essere accaduto al figlio. Gli rispondevo sempre di averlo lasciato in buona salute, accanto a quella macchinina, ma non ebbi mai il coraggio di dirgli che tutto ciò si era verificato nella Valle della Morte. Un luogo che fa pensare solo a sofferenze e a disperazione.12

Sulle orme dell’uomo a cavallo, mi trovai in un canalone pieno di neve e sterpaglie. Sentii voci concitate che parlavano in russo; pensai fossero uomini di guardia e temevo che avrebbero potuto catturare il nostro gruppetto. Invece... uscimmo dalla conca di Arbuzovka.

Fuori sembrava un altro mondo. Non si sentiva più alcun rumore di combattimento e ci incamminammo verso Čertkovo, insieme a tanti altri che – come noi – erano riusciti ad allontanarsi.

Marciammo e marciammo. La vigilia o il giorno di Natale ottenni da qualcuno parte di una gallina e un pezzo del collo. Mi unii a due miei compagni, uno dei quali – di Reggio Emilia – era impazzito. Aveva una bomba a mano e, ogni volta che ci avvicinavamo a qualcuno, diceva: “Questi sono Russi. Adesso gli tiro la bomba a mano...”

E noi: “Ma no, dai, lascia perdere...” Riuscivamo a dissuaderlo, ma poi ricominciava.

Fu fortunato: sopravvisse e rientrò in Italia.

Quando giungemmo a Čertkovo, c’era un camion fermo e un soldato distribuiva coperte; questo mi fece credere di essere ormai fuori dalla sacca. Invece... rimanemmo assediati per venti giorni.

Su ottocento, del mio Gruppo saremo stati – a quel punto – non più di una quarantina, senza ufficiali. Il più alto in grado era un sergente maggiore.13

A Čertkovo vi erano magazzini pieni di cibo e materiali, che furono indispensabili non appena ci rendemmo conto che la città era sotto assedio e che saremmo dovuti rimanere lì per qualche tempo.

Furono istituiti dei turni di guardia affinché tali magazzini non venissero saccheggiati come era accaduto subito dopo il nostro arrivo, quando si vedevano le forme di parmigiano rotolare per strada.

A poco a poco si ristabilì un certo ordine. Anche noi, del XXXII Gruppo, facemmo qualche turno di guardia. Il cibo veniva distribuito giorno per giorno e tutti si organizzarono con pentoloni e recipienti vari, facendo fuoco per cucinare qualcosa.

Non erano pasti abbondanti, ma era senza dubbio una situazione migliore, rispetto a quanto avevamo vissuto nel periodo immediatamente precedente.

La bussola del maresciallo, l'ospedale di Stalino e il rimpatrio in treno-ospedale

Il ripiegamento fu di sicuro un’esperienza drammatica, l’avvicendarsi di pene sempre nuove e sempre uguali allo stesso tempo. Immagino, tuttavia, che alcuni episodi – più di altri – risaltino in quello sfondo di sofferenza.

La cosa che mi ha colpito di più era vedere la gente – i nostri soldati – rimanere lungo il percorso. Invocavano aiuto, ma nessuno era in grado di darlo. Non si poteva fare niente, per salvarli.

Un maresciallo del nostro Gruppo, un brav’uomo che avrà avuto circa trentacinque anni, era a cavallo. Si dava da fare, lungo la colonna, avanti e indietro... perché i più sfiniti, attaccandosi alla coda del quadrupede, potessero procedere.

Un giorno il maresciallo scese di sella e piombò a terra, incapace di stare in piedi.

Era congelato in modo grave e consapevole delle conseguenze:

“Prendi la bussola...” mi disse “Io rimango qui.”

Fu un momento molto brutto, per me.

La bussola, che ancora oggi Fedele conserva...

Non so bene quando, ma feci un pezzo di strada con uno che non conoscevo... una scheggia gli aveva asportato la parte inferiore del mento ed era coperto di sangue congelato, e andava avanti, perché il freddo intenso aveva fermato l’emorragia. Poi lo persi di vista.

Un altro era accovacciato lungo la pista e gli si diede un colpetto per stimolarlo a proseguire, in quanto era pericoloso stare fermi, così. E quello, invece di rialzarsi, si rovesciò di lato, immobilizzato in tal modo dal gelo.

Durante il ripiegamento molti dei nostri entravano nelle isbe per chiedere da mangiare (a essere sincero, se all’esterno si trovavano delle galline, le si prendeva senza troppi complimenti, vista la fame e le condizioni in cui eravamo in quei giorni).

Un giorno vidi una cosa che mi spaventò: un Russo tirò in casa un nostro soldato, in modo brusco. Non mi era parso un gesto benevolo, per farlo stare al caldo. Questo mi impaurì e pensai fosse meglio – nonostante la fame, la stanchezza, il freddo – non stare mai in un’abitazione se non in compagnia di altri soldati.

Dopo avere lasciato Čertkovo, ricordo un Russo davanti alla propria abitazione, con una candela in mano. Entrai. L’isba era piena di militari, sdraiati sul pavimento. Altri cercavano di raggiungere il posto più ambito, vicino alla stufa.

“Toglietevi le scarpe, ci fate male.”, protestavano gli uomini a terra, perché con quella ressa era impossibile non calpestarli. Sfilai gli scarponi.

Intanto il tetto di paglia dell’isba aveva preso fuoco e mi resi conto che l’incendio – del tutto accidentale – aveva avuto origine per colpa della candela che il proprietario reggeva. Ero stato uno degli ultimi a entrare e pertanto uscii in fretta, mentre l’uomo, poveretto, cercava di spegnere le fiamme con la neve.

Avevo recuperato le mie calzature, che avevano i lacci in cuoio.

Allacciandoli, non riuscii a stringerli bene e quindi a ogni passo il calcagno andava su e giù... In seguito – sarà stato più o meno il 18 gennaio 1943 e avevamo raggiunto, dopo avere lasciato Čertkovo, linee sicure e presidiate dai Tedeschi, armati fino ai denti – arrivai a un paese ed entrai in un’isba; il Russo che vi abitava era alle prese con un ufficiale. Voleva massaggiargli il piede ma, quando sfilò la calza, all’interno vi rimasero le dita. Il Russo, allora, fece segno a me. Dopo avere visto le mie estremità, fece capire che anch’io ero congelato, ai talloni. A dire il vero, seppure a fatica, fino a quel momento ero riuscito ad andare avanti. Provò a farmi un massaggio, e sentii un dolore tremendo.

Mi accorsi subito di non essere più in grado non solo di camminare, ma neppure di posare i piedi a terra. Uscii e strisciai alla meno peggio, buttandomi poi in un capannone nei pressi.

Pieno di sconforto, ero convinto che sarei rimasto lì.

Insieme a me, nell’edificio, tanti altri impossibilitati a proseguire.

A un certo punto arrivò un camion. Cercai di salire, ma – senza potere puntellarmi con i piedi – non riuscii a issarmi.

Giunse un secondo camion. Con la forza della disperazione, vi salii... con altri soldati. Non rammento nemmeno se fosse un mezzo italiano o tedesco.

Il giorno dopo ci lasciarono davanti all’ospedale di Stalino. Non so quanti chilometri avessimo percorso. Prima di portarci dentro con le barelle, un militare e un cappellano presero nota dei nostri nomi.

All’interno l’ospedale era vuoto, perciò non faticammo a trovare un letto.

Fra i presenti, purtroppo, nessuno era del mio XXXII Gruppo.

Ci fasciarono in modo sommario con la carta igienica... ripeto, con la carta igienica!

L’ospedale, infatti, era stato evacuato ed era sprovvisto ormai di tutto.

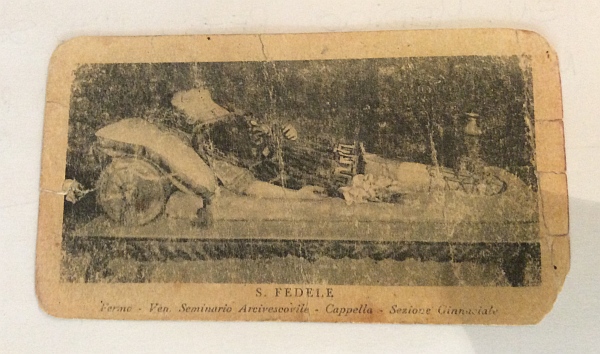

Fedele – per uno strano caso – trovò questo santino (proprio di S. Fedele)

attaccato al letto dell'Ospedale di Stalino. Da allora lo tiene nel portafogli.

Dopo due giorni arrivò un treno-ospedale e vi fummo caricati.

Quando mi portarono un gavettino di vino e mezzo pollo arrosto, si può – forse – immaginare cosa provai.

Partimmo – era l’ultima settimana di gennaio – assistiti dalle crocerossine; sul treno c’era anche Padre Pio, che allora non era molto famoso.14

Dopo otto giorni arrivammo a Baggio, alla periferia di Milano. Il nostro convoglio aveva sempre avuto la precedenza.

Molti erano ad attenderci. Ricordo che – mentre mi trasportavano in barella, dopo essere stato scaricato – la gente mi fece omaggio di parecchie arance. Tutti chiedevano dei propri cari, essendo rimasti a lungo senza notizie.

La lunga convalescenza. Dopo l'8 settembre...

In un primo tempo rimasi in ospedale a Milano. All’arrivo, quei lettini in ordine, così candidi, facevano quasi impressione. Non appena ci sistemammo, subito i pidocchi cominciarono a girare in qua e in là. Ci diedero altri indumenti ma quando ci restituirono le divise... erano inutilizzabili, tutte striminzite dal calore cui erano state sottoposte per disinfestarle dai parassiti.

Finalmente fui visitato per bene e portato in sala operatoria; in fondo ai tavoli su cui si effettuavano gli interventi chirurgici avevano sistemato dei cesti, dove medici e infermieri lasciavano cadere le parti amputate.

A volte non c’era neppure bisogno di amputare: se la cancrena era avanzata, veniva via tutto per conto suo.

Io – come ho descritto – avevo i calcagni congelati. Uno, al punto tale che si vedeva l’osso.

Per sei mesi non misi i piedi giù dal letto.

Mio padre mi aveva fatto subito trasferire a Modena, dove il professor Mucchi si stava dedicando allo studio del trapianto di pelle.

Provò prima con uno dei due piedi, prelevando dei pezzetti di cute dalla coscia. Dopo giorni e giorni, mi sfasciarono: l’intervento era riuscito e la pelle si era attaccata.

Mentre ero in ospedale a Modena, il generale Italo Gariboldi – comandante dell’8ª Armata al Fronte Russo – fece visita ai ricoverati e si fermò proprio accanto al mio letto.

Non riuscii a trattenermi: “Dove erano i suoi generali, durante la ritirata?”

Dissi così perché io non ne vidi mai nessuno. I generali alpini, invece, so che ripiegarono con le loro truppe.15

Lui borbottò qualcosa... un augurio di guarigione, e se ne andò senza rispondere.

Per il secondo piede, quello messo peggio, fui curato da un altro professore.

Tornai a Milano per le cure e i trattamenti necessari. A quel punto ritengo fossimo già nel 1944. Anche questo intervento ebbe successo: la pelle trapiantata – era sottilissima – si attaccò, e a poco a poco nel calcagno si riformarono i tessuti.

Sono menomato, ma ho avuto fortuna, potendo di nuovo camminare e muovermi in autonomia.

Rividi solo due compagni, del mio XXXII Gruppo. Uno era di Reggio Emilia, e a lui ho già accennato: era quello che durante il ripiegamento voleva sempre tirare la bomba a mano. Dopo il rimpatrio si riprese: lo stress era stato momentaneo... L’altro era di Montemarciano, in provincia di Ancona, ed era addetto – come me – al carro-officina. Quindi in Russia eravamo sempre insieme. Durante il ripiegamento ci eravamo scambiati gli indirizzi, con l’accordo di contattarci una volta rientrati in Patria... oppure l’uno avrebbe avvertito la famiglia dell’altro, qualora fosse successo qualcosa di brutto. Partendo da Stalino con il treno-ospedale, giunsi per primo in Italia e avvisai i suoi parenti di averlo visto per l’ultima volta nel tal paese, in buona salute. Per fortuna anche lui tornò, seppure dopo di me. Siamo rimasti amici.

Con il XXXII Gruppo Artiglieria erano partiti 800 uomini.

Diciotto – secondo quanto lei è stato in grado di ricostruire – riuscirono a rientrare. Un bilancio numerico che si commenta da solo e dietro al quale ci sono le storie dei singoli, ognuna con il suo carico di sofferenza. La scomparsa dei suoi commilitoni è da riferirsi – a suo giudizio – a uno o a più eventi specifici? O forse fu uno stillicidio continuo e tristissimo, dovuto all’insieme di fattori noti (il freddo, la fame, la stanchezza infinita, gli scontri sostenuti durante il cammino, la cattura)?

Una bella domanda. Mi è difficile rispondere. Sicuramente ad Arbuzovka avemmo delle perdite, ma quando vi arrivammo i mancanti all’appello erano già parecchi.

Le incursioni che tagliavano la colonna in ripiegamento, in ogni caso, continuarono a mietere vittime. Alcuni li perdemmo in uscita da Čertkovo. Poi, come lei ha detto, il freddo e la stanchezza ebbero il loro peso; aggiungiamo i morti in prigionia... perché un certo numero di uomini del XXXII sarà stato catturato.

Quali, fra i suoi commilitoni, rimpiange di più? Aveva un amico – che non è tornato – di cui vorrebbe parlarci?

Rimpiango soprattutto il comandante di una Batteria del Gruppo, il tenente Pietro Bassanetti. Era un bravo ufficiale.

Già in Italia, mentre eravamo a Guastalla, si era mostrato dispiaciuto quando la mia richiesta di partecipare a un corso di artiglieria contraerei era stata respinta, ed era evidente che il XXXII Gruppo sarebbe dovuto partire per la Russia.

A Čertkovo, in previsione dell’azione che ci avrebbe portati a rompere – seppure per poco – l’assedio alla città, caricammo del cibo (prelevato dai magazzini) su una slitta.

Dopo avere lasciato la città, i Russi non ci diedero tregua. A un certo punto, in mezzo agli spari, io e un altro abbandonammo la slitta. Il tenente Bassanetti, che era insieme a noi, estrasse la pistola per affrontare gli avversari.

Non sappiamo cosa gli sia successo: forse rimase ucciso in quello scontro, o forse venne catturato e morì in seguito.16

La Campagna di Russia è stata un catalizzatore di emozioni, nel bene e nel male. Chi era, Fedele Dallari, dopo il rimpatrio?

Al di là dei problemi fisici e della lunga convalescenza, riuscii a mettermi dietro le spalle quelle vicende, grazie anche all’affetto e alla vicinanza di parenti e amici.

Io ho sempre raccontato quanto avevo vissuto. Alcune persone erano incredule, altre – a fronte del numero enorme di dispersi – erano convinte che molti dei nostri fossero rimasti in Russia di loro spontanea volontà, formando una famiglia con una ragazza del posto.

Ho provato a spiegare che chi non era più tornato era morto senza dubbio.

In seguito all’8 settembre le cose non furono semplici. Dopo i trapianti e dopo essermi ripreso, iniziai a lavorare a Ravarino17 che, da Modena, raggiungevo prima in bicicletta, e poi in motorino.

Era un impiego para-statale: avevo il compito di censire il bestiame della zona, di rilevare quanto terreno coltivabile avessero i contadini e quale fosse la produzione agricola.

A volte dovevo inviare una comunicazione, per esempio una cartolina che prevedeva il prelievo di una mucca.

I partigiani erano molto attivi e – sebbene non ce l’avessero con me personalmente – questo mio incarico poteva causarmi problemi.

Il sabato andavo a Lesignana, un paese fuori Modena, dove vivevano i miei genitori.

Mia madre mi consegnava un sacchetto di farina bianca (in campagna ce n’era in abbondanza), ma risultava poi difficile utilizzarla: i fornai erano restii a servirsene per prepararmi il pane, in quanto le leggi di guerra prevedevano che si mangiasse il pane scuro.

Farsi trovare in città con un sacchetto di farina bianca era un azzardo, perché si rischiava l’accusa di mercato nero.

Un sabato ero a Lesignana dai miei genitori. Davanti a casa passarono alcuni Tedeschi con una carrozza e i cavalli. Vista la stalla, staccarono i cavalli, poggiarono i fucili contro il muro della stalla e vi entrarono per accudire i loro animali.

Arrivò un partigiano, un ragazzo che conoscevo, e si impossessò delle armi.

Mi vide e mi puntò la pistola contro il ventre. Ebbi molta paura che volesse uccidermi per togliere di mezzo un testimone scomodo.

Invece mi fece promettere di non fare la spia, chiedendo – per suggellare il patto – che gli stringessi la mano.

I Tedeschi uscirono in quel momento e notarono la scena.

Potevano pensare che io fossi stato d’accordo con il partigiano e che avessi favorito il furto delle armi.

Dopo questo episodio vi fu un rastrellamento a opera dei repubblichini... che mi portarono all’Accademia di Modena. La cosa non era certo un buon segno.

Grazie all’interessamento dei miei familiari e di una cognata acquisita che aveva conoscenze, fui liberato senza subire un interrogatorio vero e proprio (si può immaginare come sarebbe stato un interrogatorio del genere) e non si diede seguito alla cosa.

Quel partigiano, tuttavia, fu poi arrestato, ma riuscì a scappare. Lo incontrai dopo la fine della guerra: confessò che in un primo tempo era convinto che fossi stato io a denunciarlo, e di avere avuto l’intenzione di farmi fuori. In seguito, scoperto il responsabile della soffiata, lo aveva ucciso.

Furono mesi davvero difficili.

Mussolini fu una grande delusione, per me che ero un ragazzo cresciuto durante il Ventennio. Uno dei suoi motti era “Se avanzo, seguitemi... se indietreggio, uccidetemi.”

Invece... quando si vide perduto, cercò di scappare... e fece la fine che sappiamo.

Arrivato alla mia età, credo sia importante insegnare ai bambini che ogni guerra – anche quella che si conclude con una vittoria – porta alla gente solo rovine e miseria.

Ancora oggi vi sono conflitti nel mondo che hanno come unica conseguenza la morte di tante persone. Per che cosa?

Le alleanze si fanno e si disfano. Chi in passato era visto come un nemico, diventa in seguito un amico di comodo, magari utile per ribaltare un determinato regime.

Ma quelli che hanno perso e continuano a perdere la vita, alla fine, per quale motivo non ci sono più?

Una bella immagine – risalente a parecchi anni fa – di Fedele, insieme alla moglie Alves Bellei

Nota Bene

Per approfondire l'episodio inerente a Mario Iacovitti e a Giuseppe Plado Mosca (Nota 10) si veda qui.

Nel testo visibile grazie al link vi è un dettaglio impreciso: è scritto che la Divisione Torino subì circa 25.000 perdite, fra morti, dispersi e prigionieri.

Non è chiaro se tale numero sia da intendersi riferito ai soli fatti di Arbuzovka... ma occorre sottolineare che le nostre Divisioni di Fanteria al Fronte Russo avevano in organico circa 12.000 uomini (a ranghi completi).

Un numero un po' più alto di effettivi era previsto per le Divisioni alpine.

Fonti iconografiche.

La foto di Fedele che introduce l'intervista è opera di Fabio Giorgetti (che ringrazio per la collaborazione); le due immagini d'epoca che ritraggono il signor Dallari al Fronte Russo mi sono state inviate da Enrico Bonaretti e sono di proprietà del reduce stesso; dalla signora Maria Grazia Dallari (figlia di Fedele) ho ricevuto, invece, la fotografia che ritrae i genitori.