di Patrizia Marchesini

Volmer Vivaldini – classe 1920 – prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale era una giovane promessa del ciclismo e avrebbe dovuto partecipare ai campionati regionali.

Per guadagnare il denaro necessario all’acquisto di una bici da corsa lavorava come norcino, recandosi nei casolari di campagna per ammazzare il maiale, attività che – in passato – era quasi un rito.

Il dispiacere fu enorme quando la madre con quei soldi gli comprò una bicicletta normale, ritenuta più utile e adeguata per raggiungere il luogo di lavoro.

La sua fortuna – come si scoprirà leggendo l’intervista – fu l’avere imparato il mestiere di falegname. Oggi, appese alle pareti di casa o in bella vista su mensole e ripiani, molte opere testimoniano l’amore di Volmer per il legno.

Orgogliosamente indica una consolle: “Questa l’ho fatta io...” Anche la cucina è frutto del suo lavoro. E ha realizzato non solo mobili su misura per le famiglie benedella zona: in occasione di S. Lucia[1] molti bambini di Marmirolo ricevevano in regalo giocattoli in legno creati da Volmer. Questo consentiva di incrementare le entrate del bilancio familiare.

Il suo estro si manifestava anche a Carnevale quando – insieme ad amici – allestiva carri mascherati. Di alcuni permane tuttora il ricordo... quasi un simbolo di quell’Italia che, con pochi mezzi, cercava di passare oltre i duri anni di guerra.

Nonostante l’età non più verdissima, Volmer sente ancora il bisogno di esprimere in qualche maniera la sua creatività: i fiori – disegnati a pennarello – traboccano dagli album. Altri – come murales un po’ naïf – crescono sui muri del cortiletto sul retro. Sembra davvero che Volmer non riesca mai a saziarsi dei colori della vita.

Marmirolo (MN), 14 maggio 2014

Fui chiamato per il servizio militare nel marzo-aprile 1940. Al Distretto mi chiesero:

“Che mestiere fai?”

“Il falegname.”

Mi destinarono proprio a tale mansione, presso il Distretto Militare di Mantova.

Con l’entrata in guerra dell’Italia – il 10 giugno 1940 – partii per il Fronte Occidentale insieme all’80° Reggimento Fanteria della Divisione Pasubio.

Dopo la breve parentesi al confine francese, tornai a fare il falegname. La Pasubio – di stanza a Verona – era acquartierata nelle case e il lavoro non mancava: i serramenti andavano registrati... letti e pavimenti erano da sistemare...

La foto a destra ritrae Volmer durante le manovre di esercitazione della Divisione Pasubio. Entrambe le immagini risalgono al 1940

La foto a destra ritrae Volmer durante le manovre di esercitazione della Divisione Pasubio. Entrambe le immagini risalgono al 1940

1941 - Volmer Vivaldini, 1° a sinistra, soprannominato Negus dai commilitoni per l'abbronzatura accentuata

1941 - Volmer Vivaldini, 1° a sinistra, soprannominato Negus dai commilitoni per l'abbronzatura accentuata

La Divisione partì per il Fronte Russo nell’estate 1941. Io rimasi in Italia, addetto alle solite attività di falegnameria.

Una volta alla settimana il capitano – con i soldi della cassa del reparto – mi mandava a comprare carne e formaggi... che però dovevo consegnare a casa sua o presso un ristorante il cui proprietario era amico dell’ufficiale.

Un giorno decisi di tenere per me parte della carne e ne portai un pezzo a mia madre. Questo, naturalmente, infastidì il capitano: tuttavia non poteva denunciarmi, altrimenti sarebbero emersi i suoi traffici.

Suppongo sia stato per tale motivo che, nel 1942, mi assegnarono al 277° Reggimento della Vicenza; giunto a Brescia scoprii che la Divisione era in procinto di lasciare il nostro Paese, destinata al Fronte Orientale. Mio padre aveva idee antifasciste e io – a mia volta – pensavo che l’Unione Sovietica avesse tutte le ragioni: era stata attaccata e invasa dai Tedeschi... Noi, quattro gatti imbalsamati, cosa eravamo andati a fare, là?

L’idea della Russia non mi andava giù, così presi una bicicletta e tornai a casa. Durante il tragitto mi feci anche trainare da un camion... e – addirittura – mi addormentai, forse intontito dai gas di scarico.

Mia madre, però, mi rispedì a Brescia, temendo un’accusa di diserzione. Dopo essere stato a lungo falegname, diventai conducente di muli. E partii.[2]

Raggiungemmo le altre truppe dell’Arm.I.R.. L’Italia, in questa impresa, seguì i più forti e i più forti commisero gli errori più grandi, perché all’Unione Sovietica sarebbe bastato un cric per ribaltare il mondo.

Il viaggio verso la Russia. Impressioni e ricordi.

Non ricordo molto, se non che tutto fu tranquillo. Noi stavamo in guardia, ma non successe niente. Nessun problema con i partigiani. Mentre ci avvicinavamo al fronte il mio timore più grande era quello di non riuscire a intendersi con la popolazione, perché la lingua russa è davvero difficile. Avuti i primi contatti con i civili, mi resi conto che era gente bravissima, molto educata.

Noi, invece, ci siamo comportati male, da ladri.

Come mai? Gran parte delle testimonianze parla del buon comportamento degli Italiani, con rare eccezioni.

Avevamo le unghie lunghe. Tutti rubavano tutto: quando si passava davanti a un pollaio non rimaneva neppure la scaletta per le galline.

Glielo devo chiedere. In tanti conoscono la Vicenza come la Divisione Brambilla. Un soprannome usato in termini non proprio positivi o, quantomeno, con un po’ di commiserazione. Vorrei un suo commento in proposito.

Le altre Divisioni erano organizzate meglio, vi era maggiore disciplina. Noi... eravamo la Brambilla, con i nostri pastranini a 20°-30°-40° sotto zero. Il cappotto con il pelo io non l’ho mai ricevuto.

Eravamo, poi, quasi disarmati perché il nostro compito era presidiare le retrovie e mantenere l’ordine e non quello di combattere in linea.

In quella prima fase tutto fu piuttosto semplice, i partigiani non ci infastidirono e la popolazione era abbastanza gentile con noi, bastava non strizzarle troppo la cipolla vicino agli occhi.

Arrivò dicembre... La Vicenza venne assegnata al Corpo d’Armata alpino e affluì nella zona di Rossoš’. Poi, con lo spostamento della Julia nel settore tenuto in precedenza dal II Corpo d’Armata, la Vicenza prese il posto della Divisione alpina e si posizionò tra la Tridentina e la Cuneense.

Rimasi sempre a Rossoš’, come conducente di muli. Facevo la spola per portare ai reparti cibo, munizioni, la posta dall’Italia... Era un incarico pericoloso, non bisognava fidarsi delle persone incontrate nel tragitto. Ogni volta che vedevo in lontananza un puntino nero, pensavo a chi potesse essere.

Diffidavo anche dei bambini: molti erano stati istruiti ed erano informatori dei partigiani. Non sapevo mai cosa aspettarmi. Erano abilissimi a farsi raccontare le cose e, allo stesso tempo, si mostravano riservati sui fatti loro.

I primi giorni nella zona di Rossoš’ trascorsero, in ogni caso, senza scosse. La sera passavamo qualche ora piacevole insieme ad alcune putele[3] del paese. A me piaceva ballare...

Ogni tanto, però, nei miei avanti e indietro insieme al mulo, arrivavano nelle vicinanze dei colpi di mortaio e l’animale – appena sentiva quegli scoppi – dalla paura allargava talmente le quattro zampe che la pancia quasi toccava il terreno.

Quando mi resi conto che la situazione per noi Italiani stava precipitando, cercai di mettermi in salvo. Nessuno avrebbe pensato a proteggermi e quindi – se volevo tornare a casa – dovevo essere io a darmi da fare e a preoccuparmi per la mia pelle.

Così provai a dirigermi a ovest, verso la salvezza, con la slitta e il mulo. Un tenente, però, mi bloccò, puntandomi una rivoltella alla tempia e rimandandomi indietro.

I Russi arrivarono a Rossoš’.[4] Nel vedere i nostri avversari che si stavano avvicinando al mio gruppetto, alzai le braccia e cercai di convincere i commilitoni a fare altrettanto, a non reagire, per evitare altre morti inutili.

Ci catturarono, ma fraintesero il mio atteggiamento. Pensarono che volessi incitare i compagni alla battaglia e ci misero al muro, per ucciderci subito.

Per mia fortuna avevo conosciuto due ragazze – una di esse era una maestra e da lei avevo imparato a esprimermi abbastanza bene in russo – e il loro padre intervenne, spiegando che ero una brava persona, che non ero un fascista (la peggiore delle accuse, per i nostri avversari). Per me andò bene, ma altri furono giustiziati all’istante.

Grazie alla mia conoscenza della lingua russa, nei primissimi tempi dopo la cattura i Sovietici mi tennero sempre a portata di mano... facevo da interprete. Ogni volta che avevano bisogno urlavano: “Volodjaaaa!”. È un diminutivo di Vladimiro... non sapevano pronunciare il mio nome, Volmer.

Camminammo una decina di giorni, prima di salire sui treni.

Prima di andare avanti nel racconto, però, vorrei dire che gran parte dei nostri ufficiali non si comportò in modo esemplare: ci abbandonarono... quando fui catturato non c’era nessuno di loro, erano scappati. Un anno dopo, in prigionia, ebbi occasione di incontrare un tenente del nostro Reggimento, che era stato promosso capitano. Lui era una brava persona. Ma gli altri...

I primi mesi in prigionia furono senza dubbio molto difficili, quasi incompatibili con la vita. Cosa l’aiutò a sopravvivere?

All’inizio ero a Tambov, al campo n. 188. Dire che fu difficile sarebbe troppo semplice. Cosa mi aiutò? Ricordo che mangiavo l’erba, la poca che cresceva con quel gelo. Vivevamo in bunker semi-interrati, con la terra battuta come pavimento e castelli di legno su cui dormire.

Fui testimone di casi di cannibalismo, ma vi erano coinvolti militari romeni, non italiani.

E poi?

Rimasi a Tambov fino al maggio 1943, quando – in treno – io e altri raggiungemmo il lager di Novosibirsk. Era molto grande e si trovava in Siberia.[5] Eravamo sistemati in baracche, in ognuna delle quali stavano circa duecento prigionieri. All’interno, i soliti letti a castello in legno. Nei primi tempi ricordo la presenza di uomini di altre nazionalità. In seguito furono trasferiti. Iniziarono anche a fare propaganda. C’erano degli Italiani che avevano lasciato il nostro Paese, in disaccordo con il regime fascista. Venivano distribuiti volantini. Su alcuni era scritto: “Non sei un Italiano se non uccidi un Tedesco.” Ogni tanto arrivava anche L’Alba.[6]

Nelle vicinanze del lager si trovava una ferriera, dove il ferro veniva colato a temperature altissime. Non vi lavoravano prigionieri italiani; io e altri connazionali, però, andavamo avanti e indietro con i camion, addetti a caricare e scaricare materiali diversi. Questo tipo di mansione non dava diritto a maggiori quantità di cibo, purtroppo.

Rispetto a Tambov, a dire il vero, qualche piccolo miglioramento c’era stato. La brodaglia distribuita era più densa, per l’aggiunta del miglio.[7]

La fame, però, era sempre tanta. Ricordo che alcuni bambini della zona mi davano del pane in cambio di piccoli giocattoli – oggettini molto semplici – che io riuscivo a intagliare con un attrezzo ricavato da un coltello preso dalle cucine.

Trascorsi anche un periodo a Gur’ev.[8]

In seguito fui trasferito ad Ak Bulak,[9] in Asia Centrale. Saper fare il falegname fu la mia fortuna, perché in questo modo evitai di venire assegnato a lavori più faticosi. Aggiustavo porte, finestre... facevo riparazioni e manutenzioni di questo genere.

Nei campi – insieme ad altri prigionieri – ho fatto parte di una specie di coro. Cantavamo per i Russi e in cambio ci davano qualcosa da mangiare. Un ufficiale italiano aveva composto una versione con parole italiane dell’inno nazionale dell’Unione Sovietica.

Ascoltarci cantare quella canzone li rendeva generosi nei nostri confronti. Ricordo ancora la maggior parte dei versi...

[Leggi la trascrizione dell'inno sovietico che Volmer e gli altri prigionieri del coro cantavano, in cambio di cibo.]

Si è mai ammalato?

In un primo tempo, no. Ma la fame costante ci spingeva a raccattare cibo ovunque, pur di sopravvivere. Si cercava anche tra i rifiuti. Ricordo che alcuni, ad Ak Bulak, avevano trovato dei ginocchi di cammelli da rosicchiare. Presi la pleurite, non ricordo bene quando. Penso fu perché, indebolito, ero caduto in un fosso pieno di fanghiglia gelida. L’assistenza sanitaria era niente; c’erano i medici – anche medici italiani prigionieri – ma non vi erano farmaci per curare.

In seguito – credo fosse ad Ak Bulak, visto che era estate e faceva piuttosto caldo – io e altri prigionieri ci ammalammo di colera: eravamo riusciti a mettere le mani su alcuni pesci destinati alle guardie. Ne facemmo sparire una cassa intera. Ognuno nascose il pesce dentro la camicia. Mangiai il mio soltanto la sera. Probabilmente il calore aveva deteriorato il pesce. Non rammento molto. So che – insieme a molti altri – finii al lazzaretto del campo, distante circa un chilometro. I giorni successivi passarono in uno stato di intontimento.

Poi, non so quanto tempo fosse trascorso, mi resi conto che le porte del lazzaretto erano aperte. Eravamo rimasti solo in due, e l’altro prigioniero italiano era messo ancora peggio di me. Sembrava si fossero dimenticati di noi. Nonostante la debolezza, riuscii a tornare al lager, trasportando a spalla anche il mio compagno. Percorremmo quel chilometro in circa sei ore.

Fratellanza e solidarietà, quindi, non erano sparite del tutto...

L’amicizia – nei lager sovietici – era un concetto che aveva perso un po’ di senso. In linea di massima ognuno pensava per sé. Qualche amico ci fu, ma – dopo tanti anni – i ricordi sono svaniti; comunque, per quelle che erano le nostre condizioni, si trattava di amicizie che fuggivano via... l’amicizia vera è rara. Ho in mente Adriano Pisa, di Bondeno... non è tornato, è deceduto a Tambov, anche se io non lo vidi morire.[10] Era sposato, con un bambino... dopo il rimpatrio feci visita alla sua famiglia. Pisa Adriano... era un po’ più alto di me, e magro.

Ricordo anche Carlo Alborghetti che – invece – riuscì a salvarsi e a rientrare in Italia.[11] Alborghetti aveva un buon incarico: stava in cucina ad Ak Bulak.

Ci fu un momento in cui temette davvero che non sarebbe riuscito a tornare in Italia?

Mai. Ho sempre lottato. Molti si rassegnavano, ed era la fine. Stavano lì, fermi... io cercavo – a volte in modo un po’ rude – di scuoterli: “Muoviti, cammina...”

A molti massaggiavo le gambe, per riattivare la circolazione, nel tentativo di scongiurare congelamenti e cancrene. Non sono stato un bravo soldato, ma ho sempre provato ad aiutare i miei compagni di sventura.

Il rimpatrio. Aspettative, speranze, eventuali delusioni.

Sono partito il giorno del mio compleanno, l’11 ottobre 1945. Il treno per il rimpatrio trasportava solo militari italiani ed era formato da vagoni cellulari; non era una delle solite tradotte, ma aveva degli scompartimenti-gabbia, come una prigione. Durante il viaggio venne distribuito pochissimo cibo. Qualcuno – per le condizioni in cui eravamo – morì. Io ero molto debole e non scesi mai dal treno. Ricordo un Romeno... era un mezzo clandestino. Si intrufolava fra i prigionieri per procurarsi da mangiare. Cercò di portarmi via delle patate. All’epoca pesavo 38 chili e qualsiasi briciola, per me, era importante. Guai a sottrarmela! Così lo colpii con la piccola latta che utilizzavo per mangiare: in guerra non ho mai ucciso nessuno, ma temo di avergli fatto molto male. Lo rivedo, a terra... si lamentava, ripeteva Anna, Anna... forse era il nome della moglie o della fidanzata, chissà.

Una volta il treno sostò nei pressi di uno di quei poveri mercati in cui spesso ci si imbatteva in Ucraina o in Unione Sovietica. Il mio amico Carlo Alborghetti era con me e – godendo di migliore salute – scese nella speranza di ottenere un po’ di cibo. Si udì il fischio di partenza, il treno si rimise in moto e Alborghetti rimase a terra. Questo accadde anche ad altri. Alborghetti fu rimandato in un campo e tornò solo nei primi mesi del 1946, con un trasporto ulteriore di prigionieri. Io – nel frattempo – dopo essermi ristabilito un pochino, ero andato a casa sua per avvisare la madre che Carlo era vivo.[12]

Quando – infine – giungemmo in Italia, alle stazioni c’era una confusione che non si capiva niente. Treni che fischiavano, treni in arrivo e in partenza. Dopo gli anni in prigionia eravamo disorientati.

A Bolzano furono scaricati i prigionieri in condizioni peggiori, per un pronto ricovero ospedaliero. Si avvicinarono anche a me, con la barella. Io persi la testa. Niente ospedale, volevo solo andare a casa. A casa. Quelli insistevano e provarono a sistemarmi sulla barella, ma io tirai un calcio a uno dei barellieri. Poveretto, voleva solo aiutarmi...

Rimasi sul treno, scendendo a Pescantina. Come prima cosa vidi certi grandi paioli pieni di roba da mangiare. Non mi allontanai mai molto da lì. Ero in fila per farmi riempire ancora una volta la gavetta quando notai mio cugino Manin [Manina, n.d.r.]. Lo chiamavamo così perché da bambino si era bruciato le mani con il ferro per attizzare il fuoco del camino. Con lui c’era mia sorella Alfea. Sapendo dell’arrivo dei treni con i prigionieri italiani provenienti dall’Unione Sovietica, andavano in stazione ogni giorno: qualcuno, non ricordo chi, era già rientrato in Italia e aveva riferito alla mia famiglia che ero sopravvissuto. Messo male, ma vivo. Sul momento non mi riconobbero. Sono alto un metro e settantacinque e, come ho detto, ero molto magro... prima di partire pesavo circa 80 chili. Nonostante la commozione, nonostante la contentezza di rivedere alcuni della mia famiglia, li pregai di attendere: volevo prendere la mia razione di cibo.

Dopo... fui ricoverato per quattro mesi e dovetti comprarmi da solo le medicine.

In ospedale, a Mantova, mi ripresi un pochino. Non tornai al mio peso forma, diciamo che riuscii a raggiungere i 50 chili.

Ricominciai, piano piano... tornai a fare il falegname. Conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie. Per anni ho lavorato alla Cima, dove venivano costruiti i vagoni merci.[13]

1955 (o 1956) - Da sinistra Volmer, la moglie Santina, Simonetta e Morena

1955 (o 1956) - Da sinistra Volmer, la moglie Santina, Simonetta e Morena

1957 - Volmer in piedi, 1° a destra. Dopo avere massaggiato le gambe dei compagni di prigionia, una volta in Italia fu per anni massaggiatore della squadra di calcio di Marmirolo

1957 - Volmer in piedi, 1° a destra. Dopo avere massaggiato le gambe dei compagni di prigionia, una volta in Italia fu per anni massaggiatore della squadra di calcio di Marmirolo

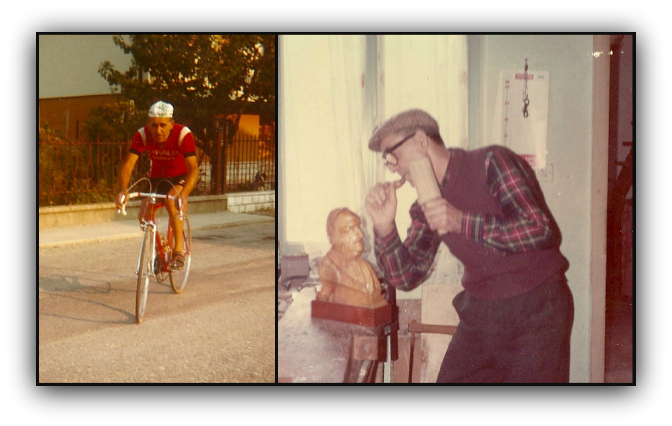

A sinistra, Volmer in bici (fine anni Settanta) e a destra mentre intaglia un ritratto di Papa Giovanni XXIII (1982)

A sinistra, Volmer in bici (fine anni Settanta) e a destra mentre intaglia un ritratto di Papa Giovanni XXIII (1982)

Reinserirsi nella vita di tutti i giorni fu difficile.[14] La prigionia mi aveva debilitato. Per esempio: se i miei colleghi impiegavano trentotto ore per terminare un lavoro, magari a me ne occorrevano più di quaranta. È chiaro che questo non andava bene a certe persone.[15]

Un ringraziamento speciale a Sergio Gugolati, senza il quale ll'intervista non avrebbe mai avuto luogo... e alla famiglia Vivaldini, in particolar modo a Morena – figlia di Volmer – per avere trascritto con pazienza la versione italiana dell'inno sovietico.

[1] Secondo la tradizione in alcune regioni italiane un tempo era S. Lucia – festeggiata il 13 dicembre – a portare i regali ai bambini e non Babbo Natale.

[2] Volmer Vivaldini fu assegnato alla 12ª Compagnia del III Battaglione, 277° Reggimento.

[3] Ragazze.

[4] Il 15 gennaio 1943. Il giorno successivo, in seguito a un secondo attacco, la città cadde in mano sovietica.

[5] A circa 3.400 chilometri da Mosca, fu contrassegnato prima dal numero 199 e, in seguito, dai numeri 7199 e 2494. Non vi sono informazioni certe sul numero di decessi di prigionieri di guerra italiani.

[6] L’Alba era il giornale dei prigionieri di guerra italiani in Unione Sovietica. Fu stampato a Mosca dal 1943 al 1946. Gli articoli – scritti non solo da fuoriusciti comunisti ma anche dagli stessi prigionieri – sebbene presentassero una visione parziale ed edulcorata, danno un’idea del dibattito e dei contrasti politici che vennero a crearsi all’interno dei lager sovietici.

[7] Volmer Vivaldini si riferisce alla famosa kaša, citata da molti prigionieri.

[8] Nell’odierno Kazakhstan, ora la località si chiama Atyrau. Sorge nei pressi del punto in cui il fiume Ural si getta nel Mar Caspio. Nel lager n. 262 di Gur’ev morirono – secondo il rapporto U.N.I.R.R. sui prigionieri di guerra italiani nell’ex Unione Sovietica – 74 nostri connazionali.

[9]Ak Bulak si trova nella parte nord-orientale del Kirghizstan, sui Monti Urali, vicino al confine con il Kazakhstan. Ora vi si trova un comprensorio sciistico. Fu sede dei campi n. 3281, 3318 e 3926. Vi morirono 689 prigionieri italiani.

[10] Adriano Pisa, nato a Bondeno (FE) il 2 maggio 1922, era assegnato – come Volmer Vivaldini – al 277° Reggimento Fanteria. Ufficialmente risulta scomparso il 31 gennaio 1943.

[11] Volmer e Carlo mantennero contatti, anche se non molto frequenti... il signor Alborghetti fu il testimone di nozze di Simonetta, una delle due figlie di Volmer.

[12] Carlo Alborghetti è scomparso qualche anno fa, a causa di un tumore.

[13] La Cima, interrotta l’attività produttiva vera e propria, in anni recenti si è dedicata alla manutenzione, riparazione e revisione dei vagoni merci ed è stata coinvolta nel disastro ferroviario di Viareggio del 29.06.2009.

[14] La figlia di Volmer, Simonetta, ha riferito che da bambina – siccome le possibilità economiche erano scarse – non aveva un lettino tutto per sé e dormiva insieme ai genitori. Non in mezzo, però: Volmer, durante la notte, spesso era preda di sogni angosciosi e si agitava... Una volta, sbracciandosi, ruppe l’abat-jour. La signora Santina, moglie di Volmer, cercava di viziarlo un pochino dal punto di vista alimentare, considerando le privazioni sofferte nei campi. Quando Volmer era rientrato in Italia, il nonno – nel vederlo così deperito – gli aveva comprato due pagnotte, che lui aveva nascosto sotto il cuscino mangiandole a poco a poco. Una volta sposato – e per lungo tempo – Santina lo assecondò nel suo desiderio di avere sempre il pane a portata di mano... Il pane di scorta, non si sa mai. Un simbolo efficace per descrivere – se ce ne fosse bisogno – come avevano vissuto i nostri soldati in prigionia.

[15] A tale proposito Simonetta e la sorella Morena hanno raccontato che la prigionia aveva indebolito il fisico del padre; spesso si ammalava e a volte trascorreva un mese intero a letto con la polmonite. Pur essendo un gran lavoratore, si stancava con facilità...