di Patrizia Marchesini

Bologna, 22 novembre 2011

Bruno Alquati è nato nel 1922. Come recluta faceva parte dell’11° Reggimento Fanteria – Divisione Casale – di stanza a Forlì, ma fu poi assegnato ai complementi del 90° Reggimento Fanteria, l’invio dei quali si rese necessario dopo le perdite subite dalla Divisione Cosseria durante la Prima Battaglia Difensiva del Don e in seguito ai combattimenti dell’11 e 12 settembre 1942. Sebbene il 90° avesse come base di reclutamento in prevalenza la Liguria e il Piemonte, i suoi complementi vennero arruolati nei dintorni di Ferrara e Bologna, nonché in alcune zone della Romagna.

Una Compagnia speciale

Bruno Alquati oggiPartii da San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, il 12 ottobre 1942. Ero insieme ad altri miei commilitoni dell’11° Reggimento, tutti destinati all’89°e 90° Reggimento Fanteria, Divisione Cosseria.

Bruno Alquati oggiPartii da San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, il 12 ottobre 1942. Ero insieme ad altri miei commilitoni dell’11° Reggimento, tutti destinati all’89°e 90° Reggimento Fanteria, Divisione Cosseria.

Il viaggio durò ventisette giorni. Una volta, mentre eravamo in una stazione di cui non ricordo il nome, vidi un treno in sosta, diretto in Germania: le feritoie erano sbarrate con il filo spinato; donne e uomini in borghese cercavano di affacciarsi. A gesti chiedevano cibo e sigarette. Noi allungammo loro dei pezzi di pagnotta. Il viaggio proseguì, rallentato dai partigiani che avevano fatto saltare alcuni ponti: proprio per questo ci fermammo a Prikolotnoje dal 27 ottobre al 2 novembre. Sulla tradotta si mangiavano scatolette di carne e gallette. Varcato il confine ucraino, durante le soste del treno a volte scendevamo dai vagoni. Con le baionette dissotterravamo le patate, che gli abitanti seppellivano; poi le cuocevamo sulla piccola stufa di ghisa – ogni vagone ne era provvisto – e ne ricavavamo una sorta di purè che veniva mescolato alla carne in scatola.

Mi descriva un tipico vagone della tradotta.

Erano quelli soliti, con la scritta Cavalli 8, uomini 40. C’era chi preparava una specie di amaca con il telo da tenda e, se il treno si fermava all’improvviso, alcuni per lo scossone cadevano su quanti – la maggior parte - dormivano sul pavimento del vagone. Come giaciglio usavamo le coperte del nostro equipaggiamento, di solito arrotolate in cima allo zaino. Passato il confine con la Polonia, la temperatura si abbassò e al mattino le pareti interne del vagone erano bianche di brina. Certuni, provenienti dal Meridione, vennero rispediti indietro, approfittando di un treno ospedale diretto in Italia. Non sopportavano il freddo ed ebbero malattie polmonari prima ancora di arrivare in Russia. Come ho detto, avevamo la stufa... ma la notte era tenuta spenta, per il pericolo di esalazioni.

Il nostro equipaggiamento, confrontato con quello di quanti erano già in Russia con il C.S.I.R. dal 1941, si diversificava in particolare per il pastrano, dotato – all’interno – di un pellicciotto di agnello: questo infastidiva comprensibilmente i commilitoni che ne erano ancora privi.

A quale reparto del 90° apparteneva?

Durante la naia ero sempre stato addetto alla Breda come mitragliere porta-arma. Però, sulla tradotta verso la Russia, mi incaricarono della stesura del ruolino di marcia. Avevo una calligrafia ordinata, così – appena giunti al fronte – fui destinato, proprio per la mia bella scrittura, alla Compagnia Comando del 90°, in fureria. Prima di affidarmi l’incarico il colonnello comandante il reggimento sottopose me e altri compagni a una specie di esame calligrafico: ordinò di scrivere nome e grado, seguiti dal reparto. Io scrissi “Alquati Bruno, caporal-maggiore, Divisione Cosseria, 90° Reggimento Fanteria, Compagnia Comando”. Questo fu il mio primo colpo di fortuna durante la Campagna di Russia: a causa di quella mansione non ero in prima linea e non dovetti affrontare i combattimenti che si verificarono di lì a un mese e mezzo circa.

Cosa si faceva, in fureria?

Ci occupavamo dell’amministrazione: paghe, provvedimenti disciplinari, posta, sussistenza, registrazione decessi, feriti, rimpatri... ogni reggimento aveva la sua fureria. Feci sempre lo scritturale, da novembre a metà dicembre, quando la mia divisione iniziò a ripiegare. Io, a dire il vero, venni via prima. Le spiego perché. L’artiglieria sovietica iniziò a battere le nostre posizioni (11 dicembre 1942, n.d.r.) e durante una delle notti successive il Comando del mio reggimento fu spostato per precauzione da Dubovikovo a Orobinskij. Una mattina, mentre stavamo organizzando ogni cosa nella nuova posizione assegnata, arrivò il mio sergente con un ordine: il capitano De Palma, il sottotenente Ricci e io avremmo dovuto accompagnare una cinquantina di autoctoni presso il Comando di Divisione, che allora non sapevo neppure si trovasse a Taly. Il nostro gruppo prese la denominazione di Compagnia speciale.

Mi spieghi chi erano gli autoctoni.

Erano nativi delle località concesse all’Italia al termine della Prima Guerra Mondiale. In poche parole erano soldati di origine slovena, croata e istriana, divenuti Italiani. Pochi giorni prima di ricevere quell’ordine da parte del sergente, alcuni autoctoni poliglotti avevano attraversato il Don durante la notte e si erano consegnati ai Sovietici. Devo aggiungere che, se certi fra loro ci detestavano, tanti altri invece si erano distinti nell’agosto e nel settembre ’42, durante la Prima Battaglia Difensiva del Don, al punto da meritare decorazioni al valor militare. Dopo quelle diserzioni, però, il nostro Comando d’Armata diffidava in genere di loro e aveva deciso di ritirarli dalla linea; per questo quei due ufficiali e io eravamo stati incaricati di scortarli al Comando di Divisione.

Pensi che io ero abbastanza contrariato per l’incombenza... aspettavo il primo pacco da casa (con viveri e altro), non vedevo l’ora che arrivasse e temevo di perderlo, considerato il momento burrascoso. Invece quella fu la seconda fortuna che mi capitò in Russia, perché mi permise di evitare le fasi più drammatiche, quei giorni durissimi prima del ripiegamento, costati alla Cosseria perdite molto gravi: di tanti carissimi amici non ho più saputo nulla e li ricordo sempre con grande rimpianto.

Avremmo dovuto raggiungere Taly a piedi e, al momento di partire da Orobinskij – il 17 dicembre 1942 – sentimmo le prime cannonate dei Russi sul nostro Comando. Taly distava circa quaranta chilometri e, quando scese la sera, non eravamo ancora giunti a destinazione. Quindi pernottammo in alcune grandi isbe sovrastanti la strada. Il mattino dopo – era il 18 dicembre – dall’isba vedemmo nella strada sottostante un affluire disordinato e continuo di soldati, feriti, ambulanze. Di sicuro era successo qualcosa di grave. In effetti, ne avemmo conferma in seguito, i Russi avevano sfondato in corrispondenza del nostro settore. Riuscimmo a fatica a persuadere il capitano De Palma – al comando della nostra piccola colonna – ad accodarci a quanti stavano dirigendosi verso le retrovie.

Ma voi riusciste, nelle diverse fasi del ripiegamento, a mantenere compatto il vostro gruppetto, autoctoni compresi?

Il gruppo si scompose, ci disperdemmo con gli altri in ritirata. Quella fiumana di uomini giunse a Taly nel tardo pomeriggio, in un caos indescrivibile. All’arrivo a Taly notai che era stato istituito un posto di blocco, a opera di carabinieri italiani e feldgendarmeria tedesca. Presto si sparse la voce che si doveva riordinare parte della truppa in ritirata, per affrontare i Russi. Improvvisamente, mentre si attendevano ordini, mi sentii chiamare: era il sergente della fureria che – insieme ad altri militari e con alcuni muli al seguito, carichi di cassette – stava per oltrepassare il blocco. Mi disse: “Prendi le briglie di un mulo e seguimi.” Così feci e mi incamminai verso Kantemirovka. Si portavano in salvo i documenti e la bandiera del reggimento. Il 19 dicembre 1942, verso le otto di mattina, eravamo alla stazione di Kantemirovka, su un treno che avrebbe dovuto portarci nelle retrovie per riorganizzarci. All’improvviso sentii esplosioni fortissime: mi affacciai e vidi alcuni carri armati sovietici che, provenienti da Taly e giunti sulle alture della città, bombardavano la stazione. Successe di tutto. Vidi ufficiali in mezzo alla strada, con la pistola puntata contro i conducenti dei camion, per obbligarli a fermarsi e a caricarli. Tutti scappavano. Anch’io scesi dal treno e m’incamminai, trovandomi però nella neve a mezza gamba. Provai a correre, ma mi mancava il fiato. Così abbandonai lo zaino e riuscii a raggiungere la strada principale, dove la neve era battuta. C’era il pandemonio. I camion venivano alleggeriti il più possibile. Tutti cercavano di salire sui camion; anch’io feci un tentativo, ma l’autista mi gridò: “Vai giù, vai giù...”

Così proseguii a piedi. Tutti erano terrorizzati e volevano fuggire al più presto e con ogni mezzo: slitte, biciclette...

A un certo punto, dal retro di un camion che aveva rallentato, qualcuno mi allungò la mano e mi issò a bordo. Mi addormentai e dormii in continuazione, finché sentii una voce che continuava a ripetere: “Cosseria a destra, Ravenna a sinistra, Cosseria a destra, Ravenna a sinistra...”

Il camion si era fermato, eravamo a Luganskaja; a pochi chilometri dal ponte sul fiume Doneč c’era Voroscilovgrad. Era il 20 dicembre.

Scendemmo tutti dal camion e incontrai il sottotenente Donati, comandante il mio plotone mitraglieri quando ancora eravamo a Forlì con l’11° Reggimento.

Noi della Cosseria eravamo pochissimi; quelli della Divisione Ravenna, invece, erano in numero maggiore e cercarono di riorganizzare qualche reparto per formare una linea di resistenza sul Doneč.

Del tragitto prima dell’arrivo a Voroscilovgrad non ricordo quasi nulla. Rammento Millerovo e i suoi magazzini incendiati, pieni di cose che ci avevano sempre dato con il contagocce, o non ci avevano mai dato (per esempio i viveri di conforto).

Mentre ripiegavamo, non fummo costretti a sostenere scontri. Anzi, devo aggiungere che io, in Russia, non sparai un colpo. E pensare che per la gran parte del servizio militare ero stato addestrato come mitragliere della Breda!

La mia ritirata proseguì attraverso Jasinovataja, Dnepropetrovsk, Kremenčug, Kiev e Černigov, per giungere a Gomel' il 24 febbraio ’43. Tale percorso fu effettuato per lo più a piedi e, in alcuni tratti, con qualche camion o in treno, mezzi – questi – approntati alla meglio nelle retrovie.

Mi capitò di incontrare di nuovo parte dei componenti della Compagnia speciale partita da Orobinskij. A volte si faceva una specie di appello: alcuni autoctoni li perdemmo per strada, forse rimasero indietro di proposito. Temo, comunque, abbiano fatto una brutta fine. Quantomeno saranno stati diretti ai campi di prigionia come tutti gli altri Italiani catturati.

Ha parlato di appello. C’era quindi il tentativo da parte degli ufficiali di mantenere un minimo di disciplina e di organicità? Gli ufficiali vi rimasero vicini?

Per modo di dire. Alcuni sì, altri no. A proposito di ufficiali, c’è un episodio che forse pochi conoscono. Glielo racconto, poi deciderà se pubblicarlo o meno.

A fine novembre eravamo a Dubovikovo, località in cui si trovava il comando del 90°Reggimento prima di trasferirsi a Orobinskij. Un giorno, mentre lavoravo in fureria, sentii un grande trambusto e vidi i miei compagni affacciarsi alle finestre; li imitai e così scorsi il nostro colonnello, comandante di reggimento, salire su un automezzo con l’aiutante maggiore, il maggiore Millino.

Io non capii, ero al fronte sì e no da un mese. Mi spiegarono: si diceva che il colonnello avesse tendenze particolari e che – in seguito alla denuncia di tentativi di molestie, subite da parte di un militare – fosse stato richiamato al Comando del II Corpo d’Armata per indagini ed eventuali provvedimenti.

Sembrava, inoltre, che il colonnello mandasse in linea coloro che non gli andavano e trattenesse i preferiti. Lo rivedemmo a Dnepropetrovsk, mentre ci apprestavamo a partire per le retrovie con una colonna di camion, dopo giorni di sosta in città. Mi riferirono che, vedendoci passare, avesse esclamato, piangendo: “Poveri i miei soldati!”

Sempre a proposito di ufficiali, mi preme sottolineare che il nostro maggiore Millino si adoperò per organizzare con efficienza una colonna formata dai superstiti del 90° Reggimento e da altri sbandati, durante il ripiegamento da Orobinskij a Gomel'.

Cosa accadde, una volta giunti in quella città?

Ci sistemarono in un casermone, probabilmente una ex-scuola, senza vetri alle finestre. La notte ci fu un pesante bombardamento sovietico. Stavo addossato alla parete e dall’alto mi piovevano addosso i calcinacci. Circolava la voce che ci avrebbero riorganizzati per farci combattere sotto i Tedeschi ed eravamo angosciati al solo pensiero. Il giorno seguente ci spostarono a Klimovo, alcuni chilometri a est di Gomel’. Le voglio mostrare un libro, un memoriale scritto dal tenente Simoncini:1 racconta del nostro ripiegamento. Fino a Klimovo abbiamo vissuto esperienze molto simili. Descrive episodi che ricordo anch’io, per esempio l’allontanamento del colonnello, di cui le ho accennato prima. Poi il tenente Simoncini si ammalò, fu ricoverato e venne rimpatriato nell’aprile 1943.

A Klimovo affluimmo in tanti. Soggiornai in un’isba insieme a un commilitone. Vicino si trovava un bosco enorme. Se la notte uscivamo per un bisogno fisiologico, vedevamo spesso che dal folto degli alberi partivano razzi di segnalazione. Un piccolo aereo sorvolava altrettanto spesso: di certo lanciava viveri e armi per i partigiani che si nascondevano in quel bosco. Nell’isba viveva una babuška. Dividevamo con lei il rancio (all’epoca avevano iniziato a distribuirlo di nuovo), e in cambio ci dava un po’ di pane, latte oppure patate. Riuscivamo a intenderci un poco, ci mostrava le foto di figli o nipoti con la divisa da marinaio... insomma, eravamo in ottimi rapporti. Una sera, dopo che eravamo andati a dormire, ci svegliammo al rumore di voci maschili. Parlavano con la babuška. Noi, coricati sul forno e proprio di fronte all’entrata, vedemmo tre spilungoni con il parabellum a tracolla: “добрый вечер (Buona sera)”, dissero. E noi: “добрый вечер”. Entrarono nella camera della babuška. Pensammo fossero partigiani. Non toccammo i fucili, non facemmo una mossa. Si sentiva un rumore metallico: preparavano il ciaj, il tè, con il samovar. Rimasero una buona mezz’ora. Al momento di andarsene, di nuovo scambio di saluti educati, poi uscirono nella notte. Al mattino sapemmo che erano venuti a prendere fieno e paglia per i loro cavalli, che stazionavano nel bosco.

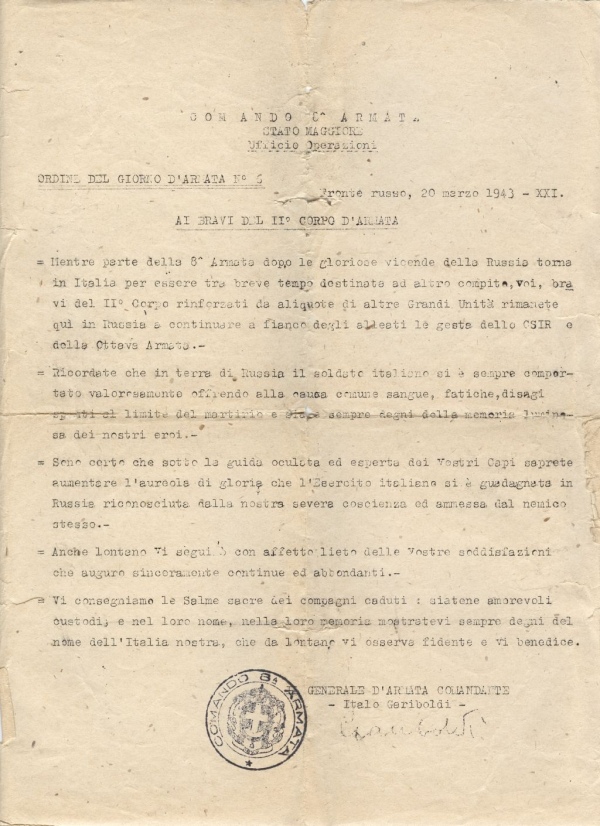

Ordine del Giorno del generale Gariboldi - 20 marzo 1943

Ordine del Giorno del generale Gariboldi - 20 marzo 1943

Mi parli del rientro in Italia.

Partimmo prima degli altri, il 5 aprile 1943. Da Klimovo, via Gomel’, Bolzano, Vipiteno, Monguelfo. Ci diedero la precedenza – pensi, in mezzo allo sfacelo dell’intera Arm.I.R. – perché c’era quell’ordine superiore, proveniente di sicuro dal Comando del II Corpo d’Armata, di rimpatriare al più presto quel piccolo gruppo di autoctoni poliglotti.

Il 15 aprile arrivammo a Savona, dove c’era il Comando del 90°. Presero in consegna gli autoctoni rimasti e li destinarono non so dove.

Bruno Alquati dopo il rimpatrio

Bruno Alquati dopo il rimpatrio

Noi rimanemmo di sasso quando imparammo che, dopo una licenza di quattro giorni, ci avrebbero rispedito in Russia.

Poi, per fortuna, non se ne fece niente in quanto dopo qualche giorno giunse l’ordine del rimpatrio totale dell’Arm.I.R.

Una volta rientrato è rimasto in contatto con qualche commilitone?

Dopo cinquant’anni rintracciai parecchi compagni del 90° Reggimento. Tutti insieme, saremo stati sì e no una quindicina, andammo a trovare Rino Gnani che durante il ripiegamento mi diede una galletta. Abita a Villanova di Ferrara. Gli portai un pacchetto di gallettine. Un simbolo.

Insieme siamo stati a Bertinoro, e anche a Imola, ospitati da Giovanni Lanzoni che fu ferito il 14 dicembre ’42 e fu rimpatriato. Dei miei compagni cito anche Nettuno Sanchioni e il sergente Leoni, ora deceduto.

Degli autoctoni, rividi soltanto Rosario Andricci, nel 1946. Fu un incontro fugace: ritenni che al rimpatrio – dopo l’annessione alla Jugoslavia del suo paese, dove (me l’aveva raccontato in Russia) aveva ricoperto l’incarico di segretario del Partito Fascista – fosse divenuto uno dei tanti profughi e temesse per i suoi trascorsi. Non passa giorno, però, che non pensi a quanti morirono in prima linea o in prigionia. Agli scontri tremendi che dovettero sostenere. Io sono stato fortunato, ma ancora oggi, dopo tanti anni, quando dormo ho degli incubi: scappo, scappo, scappo.

1 Franco Simoncini, L’inferno bianco, Edizioni Il cittadino, 1946, Forlì