di Patrizia Marchesini

Guido e la moglie Ilia, purtroppo scomparsa nel 2018

Guido Vettorazzo – al Fronte Orientale con il Battaglione Tolmezzo (Divisione Julia) – non ha bisogno di presentazioni, in quanto è ben noto a chi si occupa di Campagna di Russia...

L'intervista che segue è il frutto del nostro primo incontro (risalente all'autunno 2011) e venne pubblicata – allora – nel sito www.centoventesimo.com (dedicato al 120° Reggimento Artiglieria della Divisione Celere), che da qualche tempo non è più attivo.

Mi sembra un omaggio doveroso riproporvela oggi, 12 marzo 2019, giorno in cui ricorre il novantottesimo compleanno del caro Guido, cui vanno i nostri auguri più affettuosi...

UNA PASSIONE INSOLITA: L'AEROMODELLISMO

Rovereto, 29 novembre 2011

Alpino, acquarellista, professore di disegno, giornalista. Al di fuori di Rovereto dove lei vive, credo però che pochi sappiano di un’altra passione di Guido Vettorazzo, iniziata negli anni precedenti la guerra: l’aeromodellismo. Vorrebbe raccontarci qualcosa?

Mi sono appassionato quando questa disciplina era agli albori. A quei tempi c’era L’aquilone, un prezioso giornaletto edito a Roma... pubblicava piccoli progetti. Mio padre mi aveva comprato dei disegni a traforo – a me piaceva molto lavorare con quell’attrezzo – e il mio primo trabiccolo somigliava all’aereo di Blériot. Era provvisto di matassa elastica e di elica, in lamiera d’alluminio, e con quello mi cimentai, all’inizio.

Quando ci trasferimmo a Rovereto – nel 1935 – trovai il primo nucleo del G.A.R., Gruppo Aeromodellisti Rovereto, allora formato da sei o sette persone e fondato nel 1934 da Gino Piccoli. Feci da segretario a Piccoli per molto tempo... fino al 1953, poi presi il suo posto, rimanendo a capo del G.A.R. per quasi trent’anni. Il gruppo era molto attivo, si organizzava anche una competizione internazionale, la Coppa Stella d’Italia, che aveva luogo sul Sommo Alto di Folgaria. Alla seconda edizione parteciparono anche i Tedeschi, che avevano applicato ai loro aerei un sistema auto-direzionale magnetico regolabile prima del lancio.

Noi, abitando vicino alle montagne, preferivamo lanciare gli aerei in pendio; staccarsi da esso, però, era il problema principale. Stiamo parlando di volo libero, di veleggiatori... di aerei, cioè, senza motore. Grazie al loro dispositivo, i Tedeschi – con capacità unita all’esperienza – riuscivano a programmare il volo, in un certo senso. La durata massima del volo libero era comunque di tre minuti, perché costava molta fatica – in montagna – andare poi a recuperare l’aereo.

In seguito facemmo gare anche a Roma. Al Concorso Nazionale mi classificai tredicesimo. Ma tutto partì da quella rivista, L’aquilone, che coinvolgeva e stimolava la voglia di scoprire e di fare dei ragazzi.

È una passione, se non erro, che ha trasmesso ai suoi figli.

Il primo dei miei figli è davvero molto bravo. Però adesso si utilizzano per lo più veleggiatori radiocomandati, con i quali si fanno cose sbalorditive. Un aereo a motore di quelli attuali, elettrico, può addirittura trainare in quota il modello di un aliante, che va pilotato a sua volta, utilizzando frequenze differenti, e che – sganciato – può veleggiare anche a lungo, in situazione d’aria favorevole.

Qui a Rovereto hanno inoltre perfezionato la specialità del volo al coperto. Gli aeromodellisti si esibiscono nel locale Palazzetto dello Sport. Gli spettatori sono protetti da reti apposite, mentre gli aerei fanno acrobazie da lasciare a bocca aperta. Addirittura danzano con una musica di sottofondo. Per questi aeromodelli si utilizza un materiale specifico, lo stirodur, un foglio o pannello di polistirolo, molto pressato e leggerissimo.

L’interesse per il volo e gli aerei è evidente, nel suo libro. Ha mai fatto un tentativo per entrare in Aeronautica? In Cento lettere dalla Russia parla di desiderio inestinguibile ma irrealizzabile.

Quando la Germania era già in guerra – e si intuiva che anche l’Italia presto sarebbe entrata nel conflitto – io feci domanda. Mio padre, maresciallo dei Carabinieri, disse che non mi avrebbe aiutato in tal senso. Ci volevano molti documenti, per corredare la domanda di ammissione. Io preparai tutto, dopodiché era necessario il benestare dei Carabinieri, i quali avrebbero dovuto fornire le informazioni su di me, come persona. Scoprii in seguito che il mio papà si era espresso in merito... non aveva piacere che entrassi in Aeronautica, perciò vennero passate informazioni... diciamo non ottime sul mio conto, proprio per non agevolarmi. Quindi non venni accettato e la domanda non ebbe seguito o fu insabbiata.

AOSTA, 1941 – LA SCUOLA CENTRALE MILITARE DI ALPINISMO

Frequentò invece il 1º Corso presso la Scuola centrale militare di alpinismo di Aosta, nel 1941. In un suo articolo pubblicato lo scorso giugno su Doss Trent (periodico della sezione A.N.A. di Trento) ha scritto che Mussolini con la circolare speciale n. 4080/B/21 “svuotò le università mandando tutti a fare il soldato. Ma forse non tutti...” Cosa intendeva dire con quel non tutti?

Quella circolare abrogava ogni agevolazione e proroga per gli universitari. Così fui chiamato il 28 febbraio 1941. Quel “non tutti” si riferiva ai soliti raccomandati, sempre furbi. In ogni caso alcuni del ’20 e del ’19 si arruolarono volontari.

Aosta – 1941

Dopo tre mesi, gli esami e il grado di sergente. Ci descriva una giornata tipo presso la scuola.

Era una scuola dura. La guerra di Albania e Grecia era in corso e il nostro arrivo ad Aosta coincise proprio con il rientro di alcuni dalla Grecia, che avevano preso una pesante batosta. All’epoca vigeva il nonnismo e questi, dopo l’esperienza appena vissuta, andavano per le spicce con noi novellini. Credevano che il battaglione universitario fosse costituito interamente da volontari. Certo, una percentuale di volontari c’era. Io volontario non ero e cercavo di girare al largo per non essere vittima di prepotenze. Il momento del rancio era pesante. Si andava inquadrati dalla Caserma Testafochi alla Caserma Mottino, dove stavano i conducenti dei muli. Per una sorta di regola non scritta, noi allievi dovevamo consumare il rancio all’esterno. E neppure nelle vicinanze dell’edificio, altrimenti dalle finestre al piano superiore ci lavavano.

Quindi andavamo a mangiare presso la recinzione metallica; lì scorreva anche una roggia che ci dava modo di sciacquare la gavetta.

Se pioveva gli anziani avevano un po’ di pietà e potevamo rimanere nei pressi dell’edificio, al riparo – per quanto possibile – della grondaia. In rarissimi casi abbiamo avuto accesso all’interno, per mangiare. Insomma, ci maltrattavano abbastanza.

Per il resto... corsa, corsa, corsa per fare fiato. Giri nel piazzale enorme della Testafochi. Ore ed ore di pratica d’armi. E, naturalmente, le marce. Per l’addestramento finale andammo a La Thuile, in faccia al Monte Bianco. Con lo zaino affardellato, che pesava una ventina di chili. Doveva contenere il corredo completo, ma a un certo punto ci si smaliziava e non si prendeva tutto, sperando non capitasse un’ispezione. Dovevamo portare anche le scarpe di riserva. Durante le escursioni usavamo i famosi scarponcelli alpini, irrisi e criticati da tanti, ma che erano fior di calzature, con suola in cuoio e pesante chiodatura. Certo non molto comodi, perché a semplice tomaia, non foderati. Prima di abituarsi, indossarli era un po’ una tortura... spesso pativamo a causa di piaghe e vesciche.

Tanti – per esempio Nelson Cenci – attribuiscono alla chiodatura la responsabilità dei congelamenti durante la Campagna di Russia, poiché la suola chiodata favoriva il passaggio dell’umidità. Vicentini, invece non è d’accordo, in quanto afferma che la pianta del piede era comunque ben isolata da due o tre strati di suola e non aveva contatto alcuno con i chiodi.

Sono abbastanza d’accordo con Cenci, però anche le fasce gambiere ebbero la loro parte, in tal senso. Erano un indumento risalente alla Prima Guerra Mondiale. Ma lo scarponcello alpino, ribadisco, era una buona calzatura, seppure non idonea alle bassissime temperature che dovemmo affrontare in Russia. C’erano poi le Vibram, con suola di gomma, ma solo qualche ricco poteva permettersele, acquistandole con i propri soldi. Nel mio battaglione le aveva circa il 5%, forse meno.

[Nel frattempo, purtroppo, sia Nelson Cenci sia Carlo Vicentini se ne sono andati, n.d.r.]

E la fanteria?

Avevamo tutti gli stivaletti di vacchetta. Era la calzatura in dotazione per l’esercito. Solo noi alpini eravamo provvisti anche di scarponcelli chiodati per le marce in montagna.

Tornando a La Thuile... Lassù c’era una caserma, molto in alto. La fonte in cui ci lavavamo era ghiacciata. Era marzo, cominciava il disgelo e sentivamo vicino il rombo delle valanghe. Finalmente arrivò il giorno del giuramento: eravamo diventati alpini. Però già dopo due mesi di un simile addestramento eravamo divenuti molto forti, a parte qualcuno che tirava l’ala.

Cosa significa?

Come un uccello che ha male a un’ala e comincia ad andare storto, chi tirava l’ala era quello che non ce la faceva più e aveva bisogno di aiuto. O di una sosta.

LA SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI E LA NOMINA A SOTTOTENENTE

Terminato il corso, tre mesi presso l’11º Reggimento alpini di stanza a Molveno, nel gruppo Dolomiti di Brenta. Poi la Scuola allievi ufficiali a Bassano, che nel periodo finale vide impegnati lei e i suoi colleghi tra marce e trasferimenti in quota. Nel marzo 1942 fu nominato sottotenente. Un suo commento nell’articolo suddetto sostiene che “la scuola serve e forma, per forza e anche per fortuna.” Quanto l’agevolarono quelle esperienze, durante la Campagna di Russia?

Ad Asiago, durante il campo invernale, sperimentammo spesso 20-25 gradi sotto lo zero. Per fortuna, dico io. Pernottammo in alcune malghe, usate d’estate per le mucche. Nonostante le due opposte aperture dell’edificio venissero chiuse, all’interno la temperatura non raggiungeva lo zero. Ci mettevamo d’accordo su chi imbustava gli altri nei teli tenda, abbottonati ben bene. A questa persona – si tirava a sorte – toccava poi chiudersi nel telo per ultima. Gli scarponi li tenevamo sempre contro il fianco, in modo che non si indurissero troppo con il freddo.

Il pane gelava, si formavano piccoli cristalli di ghiaccio. La marmellata non ne parliamo. Se uno aveva un uovo, lo trangugiava più o meno solido. Certuni sperimentarono anche la costruzione di un igloo e dormirono lì. Erano un po’... fanatici.

Chi aveva certi ideali si comportava di conseguenza. Alcuni di quei ragazzi erano miei amici e devo dire che furono amici straordinari.

Tutto ciò mi mise alla prova, e si rivelò molto utile in Russia, soprattutto quando venni spostato a sud con il gruppo d’intervento della Julia, a metà dicembre (1942, n.d.r.). Dovevamo fare da argine e, per un paio di notti, dormimmo con la pancia sulla neve. Protetti da niente. Poi, lavorando di notte, scavammo dei buchi riparati con i teli tenda, con paglia e sterpi. In seguito, riuscimmo a coprire meglio quei rifugi con dei pali in legno, utilizzati anche come armatura e rivestimento per le pareti.

Cosa era la guerra, per un ragazzo nato nel 1921? Nell’introduzione a Cento lettere dalla Russia, la descrive come una specie di fatalità scontata. A cui non sottrarsi, ma anzi da accettare con senso dell’onore.

Esatto. Questo rispondevo ogni volta che qualche collega insegnante mi chiedeva di parlare ai ragazzi delle scuole medie, soprattutto a quelli di terza che – nel programma di storia – affrontavano la Seconda Guerra Mondiale. Parecchie volte ho parlato con gli studenti. E una delle loro domande ricorrenti era: “Perché siete andati in guerra? Non potevate trovare una scusa?”

Ovvio che con gli anni i ragazzi hanno acquisito altri valori. I nostri ideali di un tempo sembrano anacronistici. Ma, allora, nessuno – ufficiale o semplice alpino – pensava di sgattaiolare, di schivare quello che era ritenuto un dovere. I nostri alpini erano tutti fior di galantuomini. Contadini, montanari che mai avrebbero preso in considerazione l’idea di non svolgere il servizio a cui la Patria li aveva chiamati.

Dalle sue lettere, soprattutto le prime, traspare evidentissima l’importanza della posta per un soldato. Posta ordinaria, posta aerea e relativi francobolli. Posta che non arrivava, bolli che non si trovavano. W il Duce, W il Re francobolli non ce n’è...

Tale motto veniva scritto quando si spediva senza il francobollo. A dire il vero esisteva la possibilità di spedire lettere e cartoline in franchigia, senza affrancatura; ma c’era la convinzione che, con il bollo, la posta arrivasse prima.

Chi scriveva doveva poi fare i conti con la censura. Io non ho mai avuto cautele particolari. In alcune mie lettere spedite dal Fronte Russo venne cancellata la località da cui stavo scrivendo, oppure furono eliminate brevi frasi. Per le cancellature veniva usato l’inchiostro di china. Ma non tutta la corrispondenza da e per il fronte veniva controllata. L’ufficio censura effettuava verifiche a campione.

IN VIAGGIO VERSO IL FRONTE – INCARICHI NELLE RETROVIE

Guido l’imboscato: così a volte si firmava nel suo primo periodo al Fronte Russo. Cosa ricorda maggiormente di quei giorni?

Nel mio viaggio verso il Fronte Russo dovetti occuparmi delle dotazioni per l’8º Reggimento della Julia. Ramponi, piccozze, corde da valanga, sci e racchette da neve... non dimentichiamo che il Corpo d’Armata Alpino era destinato, in origine, al Caucaso e di conseguenza ci avevano fornito un equipaggiamento adeguato alla montagna. Tutta questa attrezzatura riempì un treno merci di quaranta vagoni. Ne affidarono la responsabilità a me, giovane ufficiale, e mi parve una sorta di punizione. Dovetti anche rispondere di una scappatella che alcuni alpini si erano concessi subito prima della partenza per il fronte orientale.

Il treno con l’attrezzatura giunse in Russia dopo le altre tradotte, e andò a finire che – nonostante io appartenessi alla 6ª Compagnia fucilieri – mi appiopparono di nuovo l’incombenza di quel materiale una volta arrivati al fronte.

A fine ottobre 1942 lei si riunì alla 6ª Compagnia del Battaglione Tolmezzo. Ricevette però subito l’ordine di recarsi a settanta chilometri dalla sua Compagnia, con il compito di approntare sistemazioni idonee per le salmerie dell’8º Reggimento. A me è rimasto impresso il fatto che non le avessero fornito carte topografiche.

Proprio così. Oltretutto lungo il percorso non è che ci fossero molti centri abitati, come punti di riferimento. Mi ero fatto degli schizzi. Avevo in mente due località, Novopostojalovka e Drozdovo... mi orientavo con il sole, poi riuscii a ottenere indicazioni un po’ più precise lungo il tragitto. A volte – quando presenti – seguivo i pali della linea telefonica o telegrafica. Impiegai due giorni per arrivare a Drozdovo, finché incontrai un sottotenente (forse della Divisione Vicenza, non ricordo) che stava andando a far legna con alcuni fanti. Erano pratici dei luoghi e mi spiegarono come arrivare a destinazione, al kolkos Pervomaiskoe.

La sua permanenza nel kolkos fu un’occasione per conoscere alcune persone del luogo e per avvicinarsi alle tradizioni locali.

Sì, nel libro ho raccontato di quel breve periodo, inserendo anche una nota ricca di dettagli fra lettera e lettera.

Giunti al kolkos io e gli alpini che mi avevano accompagnato chiedemmo allo starosta dove avremmo potuto sistemarci. Ci indicarono due isbe, in una delle quali alloggiai con altri due o tre; lì vivevano una mamka – la mamma – e sua figlia, una ragazza più o meno di venticinque anni.

I civili erano molto umili, indossavano abiti logori e strappati.

Un giorno facemmo una scorpacciata di passerotti, catturati da un alpino. Le isbe avevano il tetto di paglia e gli uccellini si sistemavano – la notte – fra stelo e stelo; quell’alpino riuscì a prenderne un elmetto pieno. Li cuocemmo, ma i Russi erano schifati e non vollero assaggiare quella prelibatezza. Avevano abitudini alimentari diverse dalle nostre; per esempio nelle retrovie vidi allevare pollame e oche, ma per le uova, non per la carne.

Nel kolkos c’era un prigioniero russo affidato come aiuto allo starosta. Il prigioniero si fidanzò con una ragazza e venne organizzata una festa cui partecipammo anche noi. Così assaggiai la cucina tradizionale... la zuppa con la panna acida, la carne con la gelatina. Quest’ultima era impilata in un grande vassoio al centro del tavolo; tutti si servivano direttamente con la forchetta di legno. C’era anche un mucchio di favi di miele. Si mangiava il miele e si sputava la cera.

La mamka della mia isba si diede anche da fare con serpentine, pignatte e boccali per preparare la vodka. Durante il procedimento chiuse buchi e fessure con la fanghiglia presa in cortile e io – per motivi di igiene – ero un po’ riluttante all’assaggio. Il risultato finale fu un liquido limpido, molto aspro e forte. La vodka era ricavata dalla fermentazione di graminacee e cereali. Loro ne bevevano in gran quantità. La ingoiavano in un unico sorso. Io la assaggiavo appena e tra una risata e l’altra, senza che se ne accorgessero, la spargevo sotto il tavolo.

Fra le persone del kolkos rammento una ragazza con compiti amministrativi… mi rimase impressa poiché per fare i conti utilizzava un pallottoliere; e poi c’era una maestra con cui tentavo di parlare. Le raccontai di Bruno Mussolini – l’aviatore – che era stato in Africa Orientale con mio zio Vittorio, quello che mi attaccò la malattia per il volo.

A proposito di aeronautica. Anche in Russia la passione era tanta. Quando si sentiva un rombo, ero sempre con il naso in su. Ci tenevo a riconoscere i vari modelli di aerei sovietici e chiesi a mio fratello di mandarmi un depliant dall’Italia, di cercarmi articoli e materiale.

Tornando al kolkos... Ricordo che il 7 novembre 1942 fu una giornata importante: era la festa dell’Armata Rossa. Gli aerei sorvolarono la zona, lanciando manifestini di propaganda, di cui gli alpini e io ci disinteressammo. Le nostre competenze linguistiche, in ogni caso, non ci avrebbero consentito di tradurli. I civili, al contrario, li lessero con molto interesse.

In seguito rientrai finalmente alla mia 6ª Compagnia ma la sfortuna volle che fu mandata a riposo proprio allora. Per cui una volta di più mi trovai lontano dalla prima linea. Io, invece, ci tenevo a fare quell’esperienza.

CON LA 114ª COMPAGNIA ARMI ACCOMPAGNAMENTO

Verso il 20 novembre arrivò l’ordine di trasferimento alla 114ª Compagnia Armi Accompagnamento del Battaglione Tolmezzo. Le venne affidato anche l’incarico di tenere un corso di sci per gli alpini. Chi erano i tassi?

I tassi erano gli alpini più inesperti sugli sci. Poi c’erano i mezzani e, infine, gli assi, gente che sapeva sciare molto bene. Per queste lezioni uscivamo quando il sole era allo zenit, per circa due ore. Pensi che alle tre spesso si vedevano già le Effemeridi.1

Insegnavamo soprattutto il fondo, il passo alternato, e come comportarsi in mezzo alla neve. Solo di tanto in tanto andavamo a cercare qualche breve tratto in discesa.

Comunque di istruttori ce n’erano di più bravi. Io mi arrangiavo. Ma, non avendo le Vibram, utilizzare gli sci e gli attacchi di dotazione non era molto agevole, con gli scarponcelli...

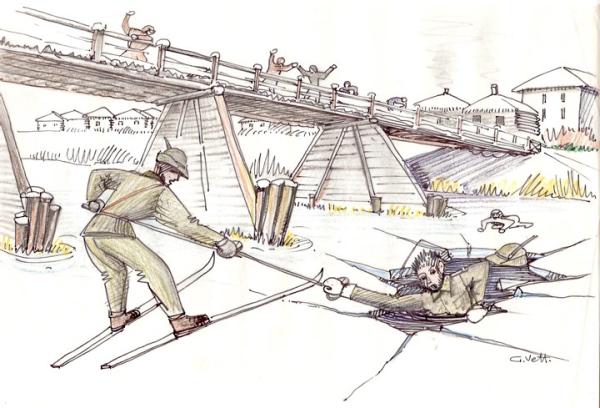

Vorrei mostrarle alcuni suoi disegni, risalenti – se non erro – al 1970. Come li ha realizzati?

Ho utilizzato inchiostro di china e pennarelli a punta molto sottile. Li ho fatti a memoria per fermare sulla carta alcuni momenti significativi della mia permanenza al Fronte Russo.

Questo disegno raffigura un salvataggio. Vorrebbe raccontare l’episodio a cui si riferisce?

All’epoca – dopo il periodo come istruttore di sci – comandavo il plotone mortai della 114ª Compagnia Armi Accompagnamento. Era l’8 dicembre. Accadde a Rossoš’. C’era un ponte di legno lastricato di ghiaccio vivo, color acciaio. Mi accompagnava un alpino, capopezzo di un cannone da 47/32; ero restio a procedere con i nostri poveri sci su quel ghiaccio levigatissimo e inaffidabile. Ma l’alpino mi rassicurò: “Signor tenente, non si preoccupi... sono passato da qui anche l’altro giorno.” Mentre parlava era sceso dalla sponda e procedeva sul fiume ghiacciato. Quando si trovò in mezzo il ghiaccio cedette, lui sprofondò nell’acqua gelida e io dovetti tirarlo fuori, senza cadere a mia volta.

Dalla parte opposta, inoltre, era giunto un soldato tedesco per dare una mano. Anche lui andò a bagno, nonostante si fosse avvicinato ventre a terra, ma in qualche maniera riuscì a uscire.

Con mille accorgimenti tirai fuori l’alpino. Venne portato all’ospedale militare (nel frattempo era arrivato qualcuno ad aiutarmi), ma due giorni dopo rientrò al reparto, senza nessuna conseguenza.

In merito al disegno, devo dire che – basandomi sulla memoria – disegnai i piloni simili a quelli del Ponte di Bassano. In realtà erano diversi ed è stato il professor Alim Morozov, anni fa, a farmelo notare, mostrandomi una foto di allora.

LA JULIA SI SPOSTA A SUD DEL KALITVA

In una lettera alla sua famiglia racconta che, dopo il trasferimento della Julia a sud (metà dicembre ’42, n.d.r.), foste dotati dei famosi stivali di feltro sovietici.

Li ricevemmo noi, del gruppo d’intervento. E si poteva scegliere tra i valenki russi e i calzari usati dai Tedeschi. Questi ultimi avevano – forse – la suola rinforzata. Bellissimi, avevano punta e tallone in cuoio. Tutto il resto era in tela molto rustica, bianca. Erano provvisti anche di un risvolto – come gli stivali da moschettiere – da rialzare in caso di passaggio nella neve alta... In qualche fotografia si vedono, indossati dai Tedeschi. Alcuni ufficiali italiani, preferendo l’estetica, scelsero queste calzature. Io, invece, mi fidai dell’esperienza russa in materia di freddo, e optai per i valenki.

Ma come arrivò questa fornitura particolare?

Non ne sono sicuro... è probabile che nelle retrovie l’Intendenza fece lavorare qualche fabbrica di valenki. Ma, come lei immagina, nelle retrovie erano immagazzinate molte cose: a parte i nostri pastrani e i guantoni foderati, con il pelo d’agnello all’interno, c’erano pellicciotti ungheresi... e di sicuro qualche capo, invece di arrivare in linea dove ce ne sarebbe stato tanto bisogno, fu venduto da chi preferì fare un po’ di commercio personale. Un mio amico, l’avvocato Zavagli di Firenze – che era a capo degli autocarri che trasportarono a sud il gruppo d’intervento della Julia – mi riferì di una sua indagine effettuata prima dell’inverno 1942-’43. C’era stato sentore di traffici un po’ strani e ci furono anche delle denunce.

Insomma, quello che vorrei dire è che gli indumenti idonei c’erano, anche se la loro distribuzione in alcuni casi lasciò a desiderare. Quello di cui eravamo carenti erano i mezzi di trasporto e il carburante. E oltre ad averne poco, durante il ripiegamento, a Postojalyj, capitò che il già citato Zavagli – d’ordine superiore – dovette costringere gli autieri a travasare il carburante rimanente dai nostri automezzi a quelli tedeschi residui del disfatto XXIV Corpo Corazzato... autoblindo, semoventi, cannoni da 88 con trattore – non moltissimi, ma efficienti – che ripiegavano insieme alla colonna della Tridentina, con intesa di aiuto e appoggio reciproco.

Quei mezzi del XXIV Corpo Corazzato germanico diedero un contributo fondamentale. Per quanto pochi, facilitarono la rottura degli sbarramenti sovietici posti sul cammino della Tridentina.

Sono d’accordo. È testimoniato da molti.

Seguendo la cronologia narrativa, nel suo libro – in concomitanza con lo spostamento a sud della Julia – iniziano a comparire alcune pagine del memoriale che lei scrisse non appena rientrato in Italia dal Fronte Russo. Pagine diverse dalle lettere spedite fino a quel momento alla sua famiglia. Più riflessive. Anche la corrispondenza di quel periodo mostra un cambiamento: si avverte il desiderio di non preoccupare eccessivamente i familiari, c’è ancora l’ostentazione di una certa sicurezza, ma si percepisce anche un’inquietudine latente.

Inquietudine e anche un certo rimorso. In quei giorni di duri combattimenti i Russi venivano avanti e noi li falciavamo. Per forza. O noi o loro. A una distanza così grande da casa, il buco o la tana dove stavamo erano la nostra casa, e noi li difendevamo, come difendevamo i nostri compagni. Ci si proteggeva a vicenda, e nessuno era disposto a mollare. Però cominciammo a renderci conto di cosa era la guerra, e che un essere umano era niente. Questo turbava i nostri pensieri.

In seguito, durante il ripiegamento, l’atteggiamento della popolazione e il loro condividere quel poco che avevano acuirono il rimorso. Arrivò la consapevolezza di essere stati corresponsabili di un’invasione, anche senza volerlo.

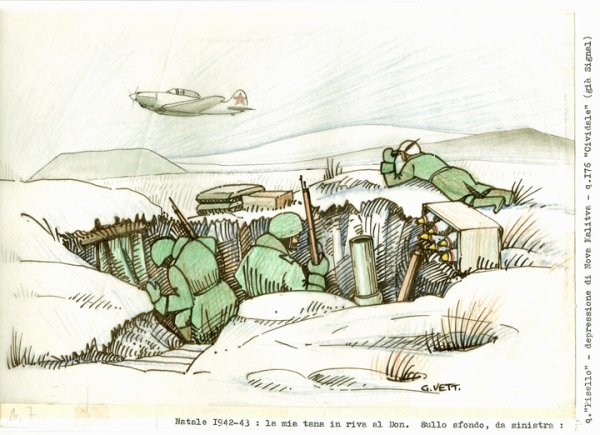

Torniamo ai disegni. Sono istantanee efficaci di momenti particolari: il Natale 1942, gli onori al suo ultimo caduto subito prima di iniziare il ripiegamento...

Ricordo che la notte di Natale ci mandarono – come viveri di conforto – le banane essiccate. Noi eravamo meravigliati. Ma fu la prima e ultima volta che mangiammo una cosa simile.

Il caduto era Amelio Fantin, un portaordini. Il 17 gennaio avrebbe dovuto riferirmi l’ora di sganciamento dalla linea. Per curiosità si sporse oltre l’orlo della trincea e qualcuno, dalla parte opposta, lo freddò con una raffica. Quando me lo portarono il ripiegamento era davvero imminente. Smontammo un mortaio e nella sua buca posizionammo il corpo di Fantin, avvolto in un telo tenda; fu probabilmente l’ultimo nostro soldato a ricevere sepoltura... in seguito, per le circostanze che vennero a crearsi, seppellire i caduti fu impossibile.

Durante i miei viaggi successivi in quei luoghi, cercai di individuare il calanco, il posto in cui avevamo seppellito Fantin... senza riuscirci. Sterpi, alberelli, smottamenti... l’aspetto del terreno dopo tanti anni era cambiato. Ho assistito invece, nei primi anni ’90, alle esumazioni dei cimiteri campali dell’8ºe 9º Reggimento, presso Golubaja Kriniča, in riva destra del Kalitva, e a Selenyj-Jar.

IL RIPIEGAMENTO

Se le dico “Ciao, Ebene.”, cosa le rammento?

Il tenente Ebene comandava la 12ª Compagnia. Avevo ricevuto ordine di smontare il telefono dei mortai nel bunker della 114ª Compagnia. Ebene e io eravamo di retroguardia e, subito prima di disattivare l’apparecchio telefonico, avrei dovuto pronunciare soltanto poche parole: “Contatto. Ciao, Ebene.”, come per dirgli “Guarda che noi andiamo, vieni via anche tu.” Purtroppo fu fatto subito prigioniero e la sua Compagnia si sfasciò; noi invece ci sganciammo e cominciò il ripiegamento.

A Opyt andarono distrutte le radio del Comando del Corpo d’Armata Alpino. Le ripercussioni per Cuneense, Julia e Vicenza che – al contrario della Tridentina – stavano ripiegando seguendo un itinerario leggermente più a sud, furono disastrose. Quelle tre Divisioni, infatti, continuarono a dirigersi a Valujki, secondo gli ordini ricevuti in precedenza. I resti esigui dei reparti che riuscirono a raggiungere quella città furono catturati. Come, secondo lei, si sarebbe potuto evitare quanto avvenne alle tre Divisioni?

Non si sarebbe potuto evitare. Al di là delle radio del Comando di Corpo d’Armata, penso che le batterie delle nostre radio, quelle cioè della Julia e della Cuneense, a poco a poco si esaurirono. Non c’erano batterie di riserva, purtroppo, né la possibilità di ricaricare quelle a disposizione. Ricordo un radiotelegrafista della Julia – allora non sapevo chi fosse, lo conobbi soltanto anni dopo, era Luigi Venturini – che in un’isba tentava di mettersi in contatto con il Comando, con qualcuno. Parlava in friulano per non farsi capire in caso di intercettazione, sollecitava l’intervento degli Stukas. Dall’altra parte il silenzio. La comunicazione venne a mancare e i nostri appelli non ebbero risposta. L’avviso di puntare su Nikolaevka fu ricevuto dai Tedeschi, che avevano radio più potenti.

Se avessero mandato una Cicogna tedesca, per avvisare...

Scoprii in seguito che il generale Nasci mandò Martinat, suo Capo di Stato Maggiore, alla ricerca delle altre Divisioni...

Di questo ho letto nel volume del maggiore Carmelo Catanoso, comandante il Battaglione Pieve di Teco: afferma che il 20 gennaio Nasci ordinò a Martinat di raggiungere la Julia, la Cuneense e la Vicenza per comunicare loro le tappe successive. Martinat incontrò soltanto Pascolini,2 presso il kolkos Lesnišanskij, vicino a Postojalyj; gli riferì che bisognava puntare su Valujki. Secondo gli ordini, si sarebbe dovuto arrivare in quel centro abitato il 26 gennaio...3

Purtroppo Valujki era già in mano sovietica fin dal 19 gennaio e non si seppe. In seguito – il 21 gennaio – soltanto la Tridentina (grazie a una radio tedesca) riuscì a ricevere l’ordine di cambiare tragitto, e di dirigersi a Nikolaevka, meno presidiata.

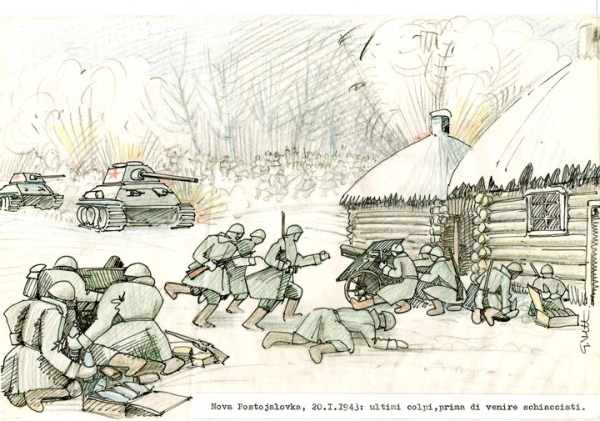

Già. Torniamo ai suoi disegni. Uno di essi rappresenta la battaglia di Novopostojalovka, del 20 gennaio 1943, definita dal professor Alim Morozov4 “lo scontro più sanguinoso che hanno avuto gli Italiani in Russia.” Come riuscì a sfuggire a quei combattimenti e a quelli del 22 gennaio, a Novogeorgevskij?

Innanzitutto c’è da dire che quegli scontri per noi durissimi impegnarono forze sovietiche, favorendo il ripiegamento della colonna della Tridentina, che marciava più o meno dodici chilometri più a nord. Julia e Cuneense si dissanguarono, ma tennero occupati i Russi, diedero loro filo da torcere. Questo non bisogna dimenticarlo.

A Novogeorgevskij il mio comandante di Compagnia – il tenente Maset – mi disse: “Ceo, ghe semo, xe meio ‘ndarghe incontro.” Fu l’unica volta in cui lo vidi un po’ demoralizzato. D’altra parte i carri, prima a Novopostojalovka, poi a Novogeorgevskij, fecero un massacro. Se si trovavano davanti un’isba la tiravano giù. Se un pezzo rimaneva senza munizioni, loro stiravano tutto, passavano sopra a cannone e serventi. Convinsi il tenente a non mollare; dietro l’isba ci buttammo in un calanco, nella neve vergine, e da lì proseguimmo per un pezzo, giorno e notte, lontani dalle piste. Eravamo circa una ventina.

Il vostro piccolissimo gruppo riuscì a ricongiungersi alla colonna della Tridentina. Trovaste nel caos un certo numero di alpini del vostro Tolmezzo.

Come ho detto ci eravamo allontanati da Novogeorgevskij seguendo itinerari non battuti. Puntammo diritto a ovest, grazie alla stella polare. A un certo punto ci imbattemmo in una pista con tracce evidenti di cingoli e la imboccammo, un po’ titubanti. In quel modo incrociammo la Tridentina – ferma a Šeljakino (oggi Sovetskoe) – la cui colonna si muoveva dodici chilometri a nord rispetto a quelle della Julia, della Cuneense e della Vicenza. E trovammo gente del Tolmezzo... tra noi e loro eravamo circa una cinquantina.

Alcune pagine del memoriale – quelle relative ai combattimenti di Nikitovka e Nikolaevka – sono inserite anche nel secondo volume di Fronte russo: c’ero anch’io, curato da Giulio Bedeschi. Descrive una comprensibile invidia nei confronti di due aerei tedeschi che sorvolarono la colonna in ritirata. In quei momenti il volo acquistò un valore particolare.

Vedere quegli aerei, e pensare a noi che marciavamo, stremati, braccati, pieni di pidocchi... mi demoralizzava parecchio. Il volo era in quel momento simbolo di libertà, di lontananza dalla sofferenza. A volte un aereo trainava un aliante, che poi si posava nei pressi di reparti tedeschi. La poppa del velivolo veniva aperta e si scaricavano carburante, munizioni e viveri. In altri casi il lancio di questi materiali, chiusi dentro contenitori appositi, si effettuava con il paracadute.

Nei pressi di Nikolaevka lei e i suoi compagni attraversaste una palude gelata per sfuggire alle raffiche di armi automatiche e ai colpi di mortaio. Italiani e Tedeschi: in quell’occasione soccorreste un alpino della Tridentina ferito, caricandolo sulla slitta; ma ignoraste un soldato tedesco a sua volta ferito. Non c’era più spazio sulla slitta oppure fu una scelta dettata da altri motivi?

No, non potevamo proprio soccorrerlo, non c’era spazio. E, inoltre, il suo era lo sguardo di un uomo agonizzante. Non aveva speranze. L’alpino, invece, era ferito in modo marginale e più avanti lo riaffidammo al suo reparto.

Ha scritto parole di comprensione per i cosiddetti sbandati: li definisce autieri senza macchina, artiglieri senza cannoni, truppa senza comandanti, conducenti senza muli. A distanza di anni, al di là della retorica, pensa che lo sbarramento di Nikolaevka sarebbe stato superato senza il concorso di quella massa enorme, ormai senza alcun inquadramento?

Non si può avere un giudizio del tutto negativo nei confronti degli sbandati, perché erano persone prive di una guida, senza più legami con i rispettivi reparti di appartenenza. Ma il loro apporto servì durante la battaglia di Nikolaevka. Perché i Russi, vedendo quel formicaio di uomini precipitarsi in basso come una valanga, pensarono: “Lasciamo il campo, questi ci mangiano vivi.”

"RING KAPUT": FUORI DALLA SACCA

“Ring kaput”, così vi salutarono alcuni soldati tedeschi pochi giorni dopo Nikolaevka. Riesce a descrivere cosa provò in quell’istante?

Eravamo verso Belgorod. Vedemmo spuntare in quel bianco-grigio delle forme. Ci venivano incontro. Erano autoblindo tedesche. Fu un’emozione grande. Poi arrivammo a Šebekino e lì iniziarono a dividere i vari reparti, a fare i primi tristi conteggi. Lì il colonnello Signorini ebbe quell’attacco al cuore. Signorini5 fu portato a Har'kov e, dopo il decesso, fu sepolto nel cimitero militare di quella città. Ma questo si scoprì soltanto nel 1997, quando Onorcaduti firmò una convenzione per le esumazioni anche con il Governo ucraino. E devo dire che, se quei documenti furono firmati, fu anche merito nostro, dell’A.N.A.; una delegazione – di cui io facevo parte – era stata invitata nel 1995 a una commemorazione a Mariupol’ per il 50º anniversario della fine del secondo conflitto mondiale.

Da lì partirono gli accordi tra le autorità e gli enti per potere scavare anche su suolo ucraino.6

A proposito di Har'kov, ricordo la storia di Dario Fronza. Era un mio compagno di corso, sia ad Aosta, sia a Bassano. In Russia era con il Battaglione Verona; fu ferito a Postojalyj, il 19 gennaio (terzo giorno di ritirata), e messo su una slitta. Nel cimitero di Har'kov vennero esumati anche i suoi resti. Dal certificato di morte risultava deceduto il 3 febbraio, sedici giorni dopo Postojalyj. Questo mi ha fatto molto pensare all’abnegazione dei conducenti con i loro muli, persone umili, rimaste per lo più ignote o in ombra. Penso alle difficoltà di quei giorni e a ciò che quell’alpino riuscì a fare: si occupò di Dario per lunghi giorni, gli trovò da mangiare, riuscì a ricoverarlo al caldo e a rincuorarlo ogni sera per poi ripartire il mattino successivo. Furono eroismi frequenti, rimasti in molti casi senza nome. Ricordo Cenci e Fiocca, Donà e Don Bareggia. Cenci si commuove[va] sempre quando racconta[va] del suo alpino che l’accudiva – Cenci era ferito gravemente – passandogli bocca a bocca acqua e cibo!

Sì, ne ho letto nel libro di Cenci, Ritorno.

Quando lei riuscì di nuovo a scrivere alla sua famiglia – una volta fuori dalla sacca – le cartoline sembrano inviate da un’altra persona, rispetto al ragazzo delle prime lettere.

Avevo conservato una cartolina in tasca e la scrissi; ad Ahtirka vidi un carabiniere e gli chiesi se ci fosse la posta. Me la spedì lui. In seguito ne mandai altre tre o quattro, ripetendo più o meno le stesse cose. “Sono fuori...” Ero come trasognato, se devo dire la verità ricordo poco di quei giorni... soltanto alcuni dettagli. Come l’alpino che ad Ahtirka con farina e patate (lì si trovava di tutto) riuscì a fare gli gnocchi. O come la bomba di burro e marmellata per farcire i panini che preparai insieme al tenente Maset, o l’alpino (certo cacciatore) che con il suo ’91 centrò una lepre in corsa a duecento metri dalla colonna...

Se non erro, una volta uscito dalla sacca, un sarto le confezionò il molokai, il tipico copricapo russo.

Altri lo chiamano colbacco, ma non credo sia il termine giusto. Me lo fece un Russo di Rogi, nei pressi di Gomel'. C’era una fila di isbe di legno costruite molto bene, anche se avevano il tetto di paglia. Davanti al solito pozzo a bilico scattammo delle foto con i bambini del luogo. Io feci tutto il ripiegamento con l’elmetto in testa, che cercavo di mascherare con un fazzoletto bianco. Per quanto riguarda il resto degli indumenti, sotto l’elmetto avevo un passamontagna bianco da sciatore, di quelli del Battaglione Monte Cervino. Sopra la giubba d’ordinanza indossavo un giubbotto ungherese con alamari, poi il nostro pastrano con il pelo d’agnello. Però a volte – sentivo un freddo terribile alle braccia – aggiunsi una coperta sopra tutti quegli strati. Sembravo un po’ uno zingaro e Maset, il comandante della mia Compagnia, mi rimproverò: “Ceo, no te me piasi, cossì.” Comunque non avevo il molokai. A Rogi scoprii un sarto, provvisto di macchina da cucire e a lui chiesi di confezionarmi il copricapo. Data la mia poca dimestichezza con la lingua, mi feci aiutare da qualche alpino che masticava il russo molto meglio di me. Il sarto comprese subito e mi domandò: “E la stoffa?” L’avevo! Procurata tagliando di nascosto il cappuccio da un bel cappotto di un Tedesco della Flak. Il cappotto era buttato su una slitta, in marcia. Nessuno si accorse di niente. Inoltre diedi al sarto anche una bella pezza da piedi bianca del mio corredo, da usare come fodera. Il pelo per il molokai fu ricavato dal sacco a pelo, se ben ricordo, o forse dal pelo interno del pastrano.

Vorrebbe raccontare qualcosa del periodo di contumacia a S. Candido?

Partimmo in treno da Rogi il 12 marzo 1943 – giorno del mio ventiduesimo compleanno – e arrivammo a Brest Litovsk. Su un treno speciale effettuarono la prima spidocchiatura. Lasciammo i vestiti e gli inservienti li portarono in un vagone con un’apparecchiatura che funzionava a vapore e zolfo. Ce li restituirono caldissimi e puzzolenti al punto da dare la nausea, per lo zolfo utilizzato. Noi, nel frattempo, in un vagone intermedio avevamo fatto la doccia. Così disinfestati prendemmo un treno, non merci, ma con scompartimenti. A Vipiteno ci fecero la seconda spidocchiatura. Gli alpini trascorsero il periodo di contumacia a Monguelfo, mentre noi ufficiali andammo a S. Candido. Una roba! Scoprimmo di nuovo l’acqua calda, il letto con i piumoni.

Il memoriale – che nel suo libro integra le lettere scritte alla sua famiglia dal Fronte Orientale – venne scritto subito dopo il rimpatrio, ma rimase chiuso in un cassetto molti anni.

Durante la licenza successiva al rimpatrio – e anche dopo – mi costrinsi a scrivere un’ora al giorno. Volevo ricostruire ogni cosa con puntiglio. Calzavo i valenki – in casa mia allora non c’erano i termosifoni – e mi rifugiavo nell’angolo più remoto dell’alloggio per non essere disturbato. Però è vero, per decenni rimase in un cassetto.

LA COSTRUZIONE DELL'ASILO A ROSSOŠ' E I VIAGGI IN RUSSIA

A Rossoš’ ha partecipato nei primi anni ‘90 alla costruzione di una grande scuola materna quale simbolo di pace e di riparazione.

L’edificio consiste in 1400 metri quadri di superficie coperta, più una parte interrata resa abitabile. Di questa più di un terzo è per la scuola materna, un terzo è per il museo del professor Alim Morozov (cinque sale), e il resto è A.N.A.: cucine, docce, servizi, refettorio e un’aula...

... dove la professoressa Gianna Valsecchi tiene i suoi corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione locale.

Esatto. Io ho un cd in cui compare una ragazza russa che recita una poesia... la famosa poesia di Carducci, Pianto Antico. Bisogna sentire come è brava! Gianna Valsecchi insegna non solo regole grammaticali, ma anche letteratura e cucina italiana.

I Russi a Rossoš’ hanno concesso di erigere un monumento in memoria degli ex avversari. E qui vorrei affrontare un tema che le sta a cuore: quello dei rapporti fra le truppe italiane e la popolazione locale durante la Campagna di Russia. So che ha reagito sdegnato alla pubblicazione del libro di Thomas Schlemmer, storico tedesco e autore di Invasori non vittime.

Agli inizi del 2007 fu pubblicato un articolo su L’Adige... dove in poche parole si affermava che la storia degli Italiani brava gente è solo un luogo comune; il tono e le argomentazioni mi hanno fatto arrabbiare; telefonai subito a Rigoni Stern dicendogli che io mi sarei esposto, pregandolo di fare altrettanto. Scrissi un articolo, perché quanto avevo letto su L’Adige mi sembrava quantomeno azzardato.

Il professor Morozov, citato in precedenza, ha scritto a sua volta un libro – Dalla lontana infanzia di guerra, pubblicato nel 1995 dal Museo della Guerra di Rovereto – che testimonia l’atteggiamento degli Italiani. Lui fa un esempio: quando a Rossoš’ passava un alpino la gente non era intimorita, anzi faceva crocchio per qualche scambio o baratto: sapone, sale, pettini, fiammiferi; se – invece – si trattava di un Tedesco, porte e finestre erano sbarrate e nessuno si faceva vedere.

Altro esempio: gli Italiani chiedevano sempre il permesso, prima di entrare in un’isba. I Tedeschi buttavano fuori gli abitanti dalle abitazioni senza pensarci due volte. Sono paragoni che fa lui, non sono io a dirlo. Poi, certo, c’è anche l’Italiano antipatico, come quello che gli strappò un rullino di fotografie. Non è che siamo tutti Santi. Però nella media il comportamento fu buono.

Per quanto riguarda il monumento a Rossoš’, fu realizzato con il contributo e l’appoggio di Morozov.

Lei è tornato in Russia più volte: cosa l’ha emozionata di più nel ripercorrere lo spazio e il tempo?

Ho provato molta tristezza, a dire il vero. A distanza di anni l’orografia cambia e si fatica a riconoscere i luoghi. Quindi resta una specie di desiderio insoddisfatto. Bilanciato, però, dall’accoglienza cordiale da parte della gente, i cui ricordi di tanto in tanto emergono: “Una mia zia fu curata da un vostro medico...”

Una località riconoscibilissima, però, è la salita di Šeljakino. Tanto che ad avvicinare due foto – una di allora e una attuale – sono pressoché uguali, fatta eccezione per la pellicola a colori, utilizzata nell’immagine più recente.

Se mi consente, vista la mia incompetenza artistica, ho trovato molta differenza tra i suoi acquerelli – ne ho visti alcuni in internet – e i disegni che abbiamo osservato prima: questi ultimi sono nudi, essenziali, un graffio deciso. Mentre gli acquarelli sono delicatissimi e pieni dei colori della Vallagarina, del Lago di Garda...

Castel Veneto

Rovereto

Rovereto – La roggia di Via Pajari (1945)

Nei disegni volevo rappresentare l’episodio come tale. Non c’è fantasia, sono documenti di memoria. Non posso inventare ciò che non ricordo. Per dipingere gli acquerelli, invece, stavo lì ore a guardare, a interpretare luci e colori... erano gli elementi paesaggistici o architettonici a catturare la mia attenzione.

Nei ventidue anni in cui è stato direttore responsabile del Doss Trent, c’è un articolo – tra quelli pubblicati – che in particolare le è rimasto impresso? E c’è qualcosa – sulla Campagna di Russia – che secondo lei ancora non è stato scritto?

A me piacerebbe approfondire alcuni particolari, ma come si fa, dopo tanti anni? Per esempio, durante uno degli ultimi viaggi in Russia ho scoperto delle grotte a Belogor'e, nel settore tenuto dalla Tridentina. Si tratta di grotte molto vaste e complesse, tipo catacombe scavate nel tufo o nel gesso. Ne ho scritto, ma nessuno mi ha contattato in merito. Lì erano posizionati i battaglioni del 5º Reggimento alpini. Mi sembra così strano che nessuno ne abbia mai scoperto l’esistenza, mentre eravamo al fronte.

Però più passa il tempo, più avere delle risposte diventa arduo... E resto insoddisfatto.

FINE