di Pier Luigi Delvigo

Nel 2011 ho fatto la mia prima lunga passeggiata in Russia che mi ha portato da Tallin – nel Mar Baltico – a Ekaterinburg in Asia: 3.100 chilometri in 87 giorni, a piedi, da solo, con la tenda.

Rientro a casa e Lidia – una mia amica – mi dice: “Sei passato ad Arsk dove è deceduto mio zio?”

Mi ricordo benissimo di Arsk, dove sono transitato e dove ho conosciuto Rauscian, il Tataro con il quale sono in contatto.

Così inizia il mio coinvolgimento nella storia dei soldati italiani nella Campagna di Russia.

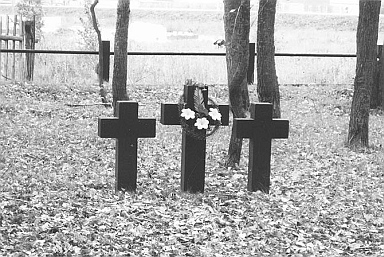

Il Cimitero dei Tedeschi ad Arsk - Foto tratta da www.kazved.ru

Il Cimitero dei Tedeschi ad Arsk - Foto tratta da www.kazved.ru

Comincio con qualche telefonata al Cimitero di Arsk. Mi dicono che nel Cimitero di Arsk (così chiamato) sono sepolti soltanto Russi e che questo cimitero si trova a Kazan.

Mi forniscono un recapito telefonico per le informazioni che cerco. Chiamo, fornisco il nome e il cognome dello zio di Lidia, Mario Travaglini, e dopo un paio di giorni ricevo un fax di due fogli: la prima pagina di un elenco dei deceduti nell'ospedale di Arsk e un'altra pagina – del medesimo elenco – in cui compare, in alfabeto cirillico, il nome di Travaglini Mario e la data del decesso. Prometto a Lidia che andrò a fare una ricerca ad Arsk.

Nel 2012 faccio la mia seconda passeggiata, da Ekaterinburg al lago Baikal, 3.825 chilometri in 86 giorni. Il visto è solo di tre mesi e non rischio di sforare per non avere problemi, l'anno seguente.

Nel 2013, terza tappa: lago Baikal – Gianna, solo 1.569 chilometri in 36 giorni. Devo infatti rientrare in Italia perché non riesco più a camminare, causa una grave infiammazione muscolare.

Mi resta solo l'ultima tappa, Gianna – Vladivostok... 2.182 chilometri che, nel 2014, percorro in 69 giorni. Il visto è di tre mesi e così mi resta il tempo per mantenere la promessa fatta a Lidia. Prendo l'aereo da Vladivostok e vado a Mosca. Una notte in treno, e il giorno dopo sono a Kazan. Altro treno e arrivo ad Arsk, ospite del mio amico Rauscian. Il giorno seguente andiamo al Cimitero dei Tedeschi (così è chiamato) che si trova ad Arsk.

Rauscian mi dice che qui sono seppelliti tutti i prigionieri deceduti nell'ospedale 3655 di Arsk. Scatto numerose foto.

Andiamo nel paese e fotografo l'ospedale, la mensa e i resti della scuola in cui furono alloggiati i prigionieri. Il giorno successivo andiamo alla ricerca di documentazione. Nella biblioteca e negli archivi comunali non troviamo nulla di significativo.

Al Museo di Arsk, invece, scopriamo una lista dei prigionieri tedeschi deceduti nell'ospedale 3655. Mi viene fornito l'indirizzo dell’ufficio di un Ministero a Kazan in cui posso ottenere la lista completa.

Contatto Ilja, un giornalista di Kazan, amico di Lidia, che lo ha conosciuto tramite Facebook.

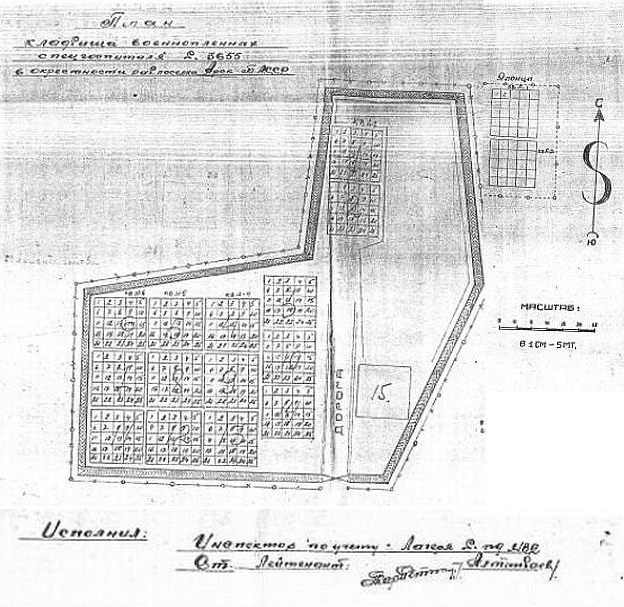

Il giorno dopo vado in treno a Kazan. Insieme a Ilja mi reco al Ministero dove ci forniscono l'indirizzo di una Associazione di Volontari – Otčestva – che si occupa dei deceduti in guerra. Maria (una delle impiegate) mi consegna un CD con la lista originale di tutti i deceduti nell'ospedale 3655 di Arsk, la piantina del cimitero in cui essi furono sepolti e dove tuttora riposano, e la relazione della ricerca di A.D. Zakirov sull'ospedale 3655 di Arsk.

Il documento più importante è la piantina del cimitero che certifica che tutti i deceduti dell'Ospedale di Arsk vennero inumati nel cimitero impropriamente chiamato dei Tedeschi. Questo soprannome deriva dal fatto che una delegazione di Tedeschi ha posto – anni fa – una lapide alla memoria dei prigionieri di guerra germanici ivi sepolti.

Piantina di quello che è conosciuto come Cimitero dei Tedeschi, dove sono sepolti anche i prigionieri italiani deceduti presso l'ospedale n. 3655 di Arsk

Piantina di quello che è conosciuto come Cimitero dei Tedeschi, dove sono sepolti anche i prigionieri italiani deceduti presso l'ospedale n. 3655 di Arsk

Nessun Italiano, nessuna delegazione ufficiale italiana, invece, è mai stata ad Arsk. Quindi ora l'impegno con Lidia è di riuscire a ottenere che le Autorità italiane posino una lapide o un cippo alla memoria dei 300 soldati italiani deceduti presso l’ospedale 3655 di Arsk.

L'elenco dei deceduti nell'ospedale 3655 di Arsk che mi è stato consegnato – catalogato dal MVD (KGB) come "Completamente segreto", poi desecretato – mi sembra attendibile, in quanto ho verificato i deceduti ad Arsk in data 18.03.1943 in una pagina di tabulato, traslitterata dai Russi, fornita al nostro Governo presumibilmente negli anni ’90, e pubblicata in un testo a firma Carlo Vicentini: corrispondono nove deceduti su dieci. Non risulta nel tabulato Master Michele che però ritrovo nell'elenco (non ufficiale) a disposizione nel sito dell'U.N.I.R.R., dove i deceduti ad Arsk il 18.03.1943 sono sempre dieci, ma tre nomi risultano diversi.

Esprimo queste considerazioni solo per dimostrare l'attendibilità del documento rilasciatomi.

Ho anche tradotto dal russo la relazione di A.D. Zakirov sull’ospedale 3655 di Arsk, per accertare se vi fossero notizie utili riferite ai deceduti italiani.

In realtà si tratta di un documento che analizza la costituzione dell'ospedale, riservato in origine ai feriti di guerra sovietici.

Tutto quanto vi è descritto in merito all’organizzazione della struttura, alla formazione dei medici chirurghi, alle terapie e alle consulenze di professori che venivano da Kazan, mi ha lasciato – in un primo tempo – dubbioso sul fatto che si trattasse di una relazione realistica.

Zakirov evidenzia, comunque, anche le carenze di personale medico e paramedico e la mancanza di medicinali. Descrive poi l’apertura di uno studio dentistico definito, per l’epoca, all'avanguardia.

Ovviamente non avevo nessun riscontro per verificare quanto affermato nella relazione.

In seguito, con gli sviluppi della guerra, causa la gran massa di prigionieri che i Sovietici si trovarono a gestire, l’ospedale fu destinato ai prigionieri.

I primi giunsero il 10 marzo 1943 dai Campi di Elabuga e Zelenodolsk. Successivamente, leggendo il libro di Egidio Franzini – L'ultimo inferno – scopro che elogia l'ospedale di Arsk e cita l'organizzazione, i dottori, le strutture e le terapie adottate.

Questo conferma quanto descritto nella relazione di Zakirov.

Quando Franzini è trasferito in un altro campo di prigionia, sente la necessità di scrivere un articolo di ringraziamento per il personale dell'ospedale di Arsk per l'umanità mostrata verso i prigionieri.

L’articolo in questione è destinato al giornale per i prigionieri di guerra italiani L'Alba, e Franzini è consapevole che per questo sarà sottoposto a critiche da parte dei suoi commilitoni.

Considerando il rapporto anomalo venutosi a creare, su quel fronte di guerra, fra la popolazione russa e i soldati italiani, è da considerare veritiero quanto afferma Franzini. Il personale dell'ospedale, centottanta persone, era costituito dalla popolazione che viveva nel villaggio di Arsk.

La stessa gente russa, le stesse madri russe che hanno sempre mostrato umanità verso i nostri soldati e che, nelle loro isbe, trovavano sempre un pezzo di pane o una patata per gli Italiani, nonostante fossero invasori. Quelle madri vedevano nei nostri soldati i propri figli nella stessa e nelle stesse difficoltà.

Nell'ospedale era comunque rilevante la presenza di queste centottanta persone a fronte, forse, di cinque-dieci guardie che erano l'altra faccia disumanizzata dell'uomo in guerra. Per questo cito quanto Lidia Fontana ha pubblicato su Facebook: “Mi sembra evidente che tra le tante situazioni disperate e disumane ce ne fossero altre più accoglienti e mi conforta pensare che mio zio, dopo tanti patimenti, sia almeno morto in un letto e trattato da persona e non da bestia”.

Io che sono stato a contatto con la gente russa per circa un anno, sulla strada, da solo, quasi come un mendicante, sono stato sempre trattato con rispetto e mai offeso e insultato.

Il primo pensiero della gente russa era quello di offrirmi qualcosa da mangiare, di chiedere di cosa avessi bisogno, di invitarmi a casa. Ho notato che in loro c'è un profondo senso dell'ospitalità verso il forestiero, amplificato appena scoprono che sei Italiano.

Ospitalità che ho ritrovato sia nelle persone anziane sia nei giovani. Un senso dell'ospitalità che non si trova in Italia, e che forse anch'io, nonostante la mia esperienza, non ho ancora acquisito.

E quando sulla strada, incontrandomi, non avevano cibo o bevande da offrirmi, allora mi porgevano dei rubli e, mettendosi la mano sul cuore, mi pregavano di accettarli, perché mi volevano aiutare, anche se io dicevo che non avevo bisogno di soldi.

Racconto questo perché non mi meraviglia ciò che è successo in guerra dove un popolo invaso vide nel suo nemico inerme l’altro da aiutare.

Perciò credo sia giusto riconoscere questo straordinario fenomeno di solidarietà avvenuto nella guerra in Russia, fenomeno che penso non si sia mai riscontrato in nessun altro teatro di guerra.

Significativo il passaggio seguente, tratto da La fame dei vinti, di Luigi Venturini (pagine 73 e 74): “Avendo addosso il timore di trovarmi davanti ad un soldato, entro con cautela e noto vicino alla stufa un vecchio con una barba folta che mi fa cenno di avvicinarmi. Con un tono duro mi investe di domande da cui capisco che lui ha un figlio al fronte e che potrei essere io colui che forse l'ha già ucciso. Sono interdetto, non so cosa dire e cosa fare: questa accoglienza però non mi costringe a recedere e con la disinvoltura ed il coraggio che la fame determina interrompo il suo discorso e chiedo da mangiare. Costui mi guarda sbalordito e, dopo una breve pausa, chiama la donna sollecitandola a darmi da mangiare. Costei allora si fa premurosa, mi fa sedere vicino al tavolo e mi mette davanti una ciotola di latte e un pezzo di pane nero con due grosse patate lesse. Avevo dimenticato quei sapori. Ringrazio la donna e inizio a sorbire il latte alternando a bocconi di pane. In un baleno finisco anche le patate e, mentre il vecchio mi osserva in silenzio, mi alzo e lo ringrazio più volte. Guadagno poi l'uscita rinnovando il ringraziamento alla donna che mi guarda con commozione. L'anziano sembra si sia un po' calmato perché, mentre sto varcando l'uscio, mi saluta con un “ciao” imparato sicuramente da noi. Ricambio quel saluto e dopo alcuni passi sulla neve, vengo raggiunto da un bambino, che arriva di corsa e, senza dir nulla, mi porge tre patate lesse mandate evidentemente dalla madre. Questo gesto genera in me una grande commozione. Ringrazio e do in bacio al bambino, mentre vedo la madre che si ritrae dalla finestra asciugandosi gli occhi. Questa scena mi provoca una fitta al cuore e, meditando sulla nostra tragedia, mi allontano in lacrime pensando alla grande pietà di questa gente.

Si sta facendo tardi ma vorrei entrare in un'altra isba per portare qualcosa ai miei compagni affamati. Mi avvio perciò guardingo verso la più distante di queste casette. Con apprensione busso alla porta che mi viene aperta dall'immancabile donna. In questa occasione il suo cuore è ancora più generoso. La donna mi prende lo zainetto e lo riempie di patate, un paio di barbabietole e dei cetrioli in salamoia. «Non ho altro», mi dice, facendo gesti eloquenti con le mani. [...] È già buio, perciò mi è facile guadagnare la finestra per per ritornare nella mia stanza. Tolgo allora il contenuto dallo zainetto e lo distribuisco ai pochi presenti.”

Di questi episodi Venturini ne racconta diversi, come racconta di crudeltà da parte di uomini-soldato disumanizzati dalla guerra, crudeltà che purtroppo sono la norma in ogni conflitto, ma che esaltano a maggior ragione l'umanità di un popolo che seppe privilegiare l'umanità verso il nemico sconfitto in cui vide solo una persona in difficoltà.

Arsk... una testimonianza ulteriore

È noto che gli articoli pubblicati su L’Alba avevano spesso toni propagandistici e, a volte, di smaccato entusiasmo per tutto quanto fosse sovietico.

A conferma di quanto scrisse Egidio Franzini, riteniamo opportuno proporre di seguito un altro brano dal libro, già citato, di Luigi Venturini – La fame dei vinti – brano relativo alla sua permanenza presso il campo-ospedale di Arsk.

È un testo piuttosto lungo, ma crediamo che la sua trascrizione sia importante per comprovare il fatto che Arsk fu luogo alquanto diverso rispetto agli altri campi in cui i nostri soldati trascorsero la prigionia.

Gli autocarri prendono la via della collina e, dopo aver oltrepassato il recinto di reticolati che circondano i due fabbricati situati in alto, si affiancano a una bassa costruzione ove un numeroso gruppo di infermieri, muniti di barelle, ci trasporta all’interno depositandoci su dei lunghi tavoli: è il bagno di un ospedale.

Nel locale entriamo in cinquanta, il resto rimane fuori ad attendere.

L’ambiente è caldo e pulito e dispone di acqua a volontà. Gli infermieri sono dei prigionieri come noi; ci sono anche delle infermiere russe addette ai servizi del bagno.

Siamo carichi di pidocchi e di sporcizia, i capelli e la barba lunga sono tutt’uno, i nostri vestiti fanno schifo e abbiamo piaghe dappertutto. Gli infermieri cominciano a toglierci i vestiti per collocarli, con gli zaini e le scarpe, dentro il capace forno per la disinfestazione.

Ci sottraggono tutto, perfino le gavette e i cucchiai. Vorrei salvare la fotografia dei genitori e l’immagine sacra, ma non so dove metterle; l’ultima possibilità che mi rimane è quella di ripiegarle e serrarle nel pugno durante il bagno.

I nostri vestiti sono spariti e ora siamo tutti nudi, pronti per il bagno. Pochi di noi sono in grado di reggersi in piedi da soli, quindi dovremo essere sostenuti dagli infermieri per riuscire a lavarci.

Durante l’attesa, diamo uno sguardo ai nostri corpi scheletriti, rimanendone impressionati. Mai nella mia vita avevo visto le ossa così prominenti, con la pelle gialla che le ricopre; non credo sia possibile che un uomo resti ancora in vita in queste condizioni; dopotutto non siamo molto dissimili da coloro che trascinavamo a Buturlinovka!

Completata l’opera di svestizione, gli infermieri ci trasportano nella stanza attigua, ove ha inizio il primo vero bagno che, per quanto mi riguarda, non faccio da sette mesi. Finalmente ci sono acqua e sapone a volontà. [...]

Per completare la pulizia dei nostri corpi ossuti c’è voluta oltre mezz’ora per ognuno. Alcuni di noi sono svenuti con l’effetto dell’acqua e sono stati rianimati da due dottoresse russe che ci stanno osservando. Finito il lungo bagno, gli infermieri ci trasferiscono in un’altra stanza vicina, depositandoci su dei tavoli, su cui ha inizio la rasatura totale dei peli. [...]

Terminata la depilazione, un infermiere consegna a ognuno un pacco di vestiario, composto da una camicia di tela bianca, un paio di calzoni bianchi, due sandali di cuoio e due pezzuole quadrate, pure di tela bianca, che dovrebbero servire da asciugatoio.

I vestiti vecchi sono spariti. Con accortezza sono riuscito a salvare le cose che racchiudevo nel pugno della mano: saranno le reliquie che mi seguiranno fino alla fine della prigionia.

Gli infermieri ci aiutano a indossare quelle tele e, adagiandoci sulle barelle, ci trasportano attraverso un corridoio sotterraneo, fino al piano superiore di uno dei fabbricati, e da qui nelle varie stanze ove ci sono dei posti liberi.

Con quattro compagni di diversa nazionalità siamo adagiati su dei letti con materassi, lenzuola bianche e una coperta; nella stanza ci sono altri sei degenti di cui tre sono Italiani e gli altri Romeni.

È un sogno! Rimaniamo impietriti davanti a tanta pulizia. Il letto! Le lenzuola! Sembra un atroce scherzo.

Dal tempo della nostra cattura e fino a ieri su quella tradotta sembravamo tutti destinati a un lento e totale sterminio. All’improvviso, come in un sogno, ci ritroviamo distesi sul letto soffice di un ospedale, serviti con tutte le attenzioni da infermieri e dottori.

Questa è una cosa talmente incredibile che non può non renderci fortemente sospettosi. [...]

Mille pensieri salgono alla mente, pensando allo scopo di questo repentino e totale cambiamento. Voglio solo pensare che sia da imputare a qualche responsabile che ha detto basta con il nostro sterminio.

Questa mia deduzione ha una sua logica perché, se il trattamento riservatoci in questi mesi fosse continuato ancora, l’Unione Sovietica sarebbe rimasta senza alcun prigioniero da rimpatriare! [...]

Arriva in breve mezzogiorno. Entra un infermiere recando piatti di alluminio e cucchiai per i nuovi degenti, seguito subito dopo da altri due con una marmitta fumante. A ognuno è versato un mestolo di zuppa di barbabietole e patate, migliore di quella distribuita a Buturlinovka.

Abbiamo appena finito di sorbire la zuppa, quando entra di nuovo un infermiere recando una tavola con delle razioni di pane nero.

Si avvicina a noi, nuovi arrivati, e mentre ci consegna il pane ci informa che la spettanza giornaliera è di quattrocento grammi, due blocchetti come questo.

È la vita che risorge, è l’isola della salvezza in questo mare di sofferenza che ci portiamo dentro. [...]

Il pensiero poi risale ai giorni terribili che hanno falciato la maggioranza dei compagni, alla morte più desolante che un essere umano possa immaginare, alle migliaia di cadaveri sconosciuti nelle fosse comuni. [...]

Passano le ore e siamo ancora increduli di essere approdati a quest’isola. I miei compagni dormono il primo sonno tranquillo dopo mesi. Mi addormento anch’io e mi risveglio d’un tratto al rumore dei piatti per la distribuzione della zuppa serale. È la stessa di mezzogiorno ma, in più, c’è una specie di secondo rappresentato da due cucchiai di polenta di miglio che in russo è chiamata Kascia: il resto del pane è già stato distribuito e il mio è qui vicino al cuscino.

La solerzia e la puntualità con cui sono distribuiti il pranzo e la cena mi costringono a rivolgermi a un infermiere, chiedendo: “Si mangia così tutti i giorni?”

“Sì, sempre così, e non si è saltato nemmeno un giorno.”

Per noi che eravamo abituati a digiunare per giorni fino a morire di fame o a squartare i cadaveri dei compagni per sopravvivere, la cosa ci sembra irreale. [...]

Mi alzo al mattino e, con notevoli sforzi, guadagno i lavandini per fare delle pulizie dovute all’incontinenza. Verso le dieci un infermiere ci avvisa di tenerci pronti per la visita medica. Arrivano quindi due infermieri con una barella e, uno alla volta, ci trasportano in fondo al corridoio dove funziona un ambulatorio.

È arrivato il mio turno, Sostenuto dagli infermieri, entro nell’ambulatorio dove ci sono due dottoresse russe e due interpreti. [...]

Una dottoressa quindi mi visita minuziosamente, evidenziando l’estrema magrezza all’altra collega, mi misura la temperatura, comunica all’interprete la sua diagnosi: pleurite secca sinistra, forte mancanza di globuli rossi (le mie piaghe non si rimarginano per questo), distrofia, dissenteria ed esaurimento organico [...].

Speriamo che in un ospedale come questo non ci si limiti alla sola diagnosi! Questa mia diffidenza sparisce quando, nel pomeriggio, un infermiere mi consegna un vasetto di una bevanda acidula che i Russi chiamano vitamina. Mi comunica inoltre che fino a nuovo ordine avrò le vitamine e un trattamento di ventose alla schiena.

In quest’isola tranquilla inizia per noi un cambiamento radicale. Il pane e un po’ di zuppa arrivano ogni giorno, anche se la qualità e la quantità sono insufficienti per combattere malattie che vanno dalla distrofia alimentare, alla tubercolosi, alle pleuriti, al tifo e altre malattie sconosciute. [...]

Con il passare dei giorni le mie forze lentamente riprendono: ora posso camminare più eretto [...].

È già passata una settimana e io continuo con la vitamina e i trattamenti alla schiena. In questi giorni ho avuto modo di incontrare alcuni Italiani, per la maggior parte provenienti dai campi di [...] Krinovaja, Uciostoje, Tambov e altri campi minori. In questi luoghi sono successe cose anche peggiori dei campi da cui provengo.

Il cannibalismo è spuntato ovunque, la lotta tra gruppi etnici, la fame, il tifo, le cancrene e la morte per inedia hanno imperversato, sterminando la quasi totalità dei prigionieri. Tutti i sopravvissuti sono concordi nei loro racconti e non sanno ancora spiegare come si è riusciti a superare tutto questo. [...]

In questo luogo non si soffre più la fame che non lascia dormire, ora tutto si è ridotto a un continuo appetito: ciò permette di ricordare e meditare con lucidità tutto ciò che ci ha portato sin qui. [...]

Trascorrono i giorni. Tra gli Italiani continuano gli scambi di informazioni alla ricerca di compagni e amici dispersi. Nei loro racconti emergono ancora episodi tremendi di quei giorni. [...]

Sono passati ormai quindici giorni dal nostro arrivo. Siamo alla fine di giugno [1943] e la temperatura esterna si è fatta mite [...].

La vitamina e il trattamento alla schiena sono finiti. Il riposo e l’assunzione costante di un po’ di cibo stanno producendo il loro effetto: sento che le forze stanno riprendendo vigore, sebbene sia sotto ancora di quasi quaranta chili rispetto al mio peso forma.

L’ambiente in cui ci troviamo è tipico di un ospedale-lager, circondato da reticolato e da guardie, ma l’attenzione e il trattamento di cui siamo stati oggetto fin dal nostro arrivo ci conferma che qualcuno deve avere detto Basta con lo sterminio.

Ogni settimana, durante la visita presso l’ambulatorio, una dottoressa verifica la consistenza dei muscoli e delle natiche di ognuno. Molti sono coloro che non superano la valutazione e sono rimandati nelle stanze.

Trascorro ancora qualche giorno a riposo e, nonostante le mie lamentele, alla visita sono dichiarato sdarovi [cioè, sano].

Il mattino seguente un infermiere mi chiama assieme a un gruppetto di compagni di varie nazionalità e ci accompagna ai bagni, ove indossiamo divise e scarpe di soldati deceduti, scegliendoli da un mucchio.

Finita l’operazione, veniamo presi in consegna da quattro guardie armate e usciamo dall’ospedale, dirigendoci giù, verso lo scalo ferroviario.

Entriamo in un lungo magazzino situato in prossimità dei binari, dove un civile ci consegna un sacco a testa e ci dispone vicino a dei vagoni merci coperti da teloni e carichi di frumento fino all’orlo. [...]

L’ordine è di caricarne almeno dieci chili per sacco e fare la spola per portarlo all’interno del magazzino; altri due prigionieri saliranno poi sul vagone e scaricheranno il resto, ripulendolo.

Lavoriamo lentamente, masticando frumento. Le guardie lasciano fare e ogni tanto ci fanno riposare.

Dopo ore di quell’andirivieni siamo costretti a fare soste sempre più lunghe poiché abbiamo fame e ci reggiamo con difficoltà. Le guardie sembra abbiano capito la nostra situazione e ci dispongono subito per il rientro. […]

Il tempo quasi estivo, l’aria aperta e la fortuna di trovare sempre qualche anima buona hanno compiuto su di me un piccolo miracolo. Le mie forze stanno sempre più migliorando, tanto è vero che in questi giorni, avuta l’occasione di pesarmi, ho constatato con sorpresa di aver superato i cinquanta chili. [...]

Una mattina di metà luglio entrano nella nostra stanza gli interpreti con un paio di guardie, chiamano per nome coloro che escono per lavoro e comunicano che dopo la visita medica essi partiranno.

Con Padoin e Liberale ci sono anch’io, in elenco, Chissà dove andremo. Chissà se sarà meglio o peggio di quest’isola che ci ha salvati dall’uragano.