di Patrizia Marchesini

| L’ingegner Enzo Luongo nasce a Padova il 3 agosto 1921. Frequenta il Corso Musso della Scuola Militare di Milano dal 1936 al 1939 e, in seguito, il 121° Corso dell’Accademia di Artiglieria e Genio di Torino. Partecipa alla Campagna di Russia con il C.S.I.R. e con l’Arm.I.R. (8° Reggimento Artiglieria, Divisione Pasubio) e viene decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare sul campo. L’8 settembre 1943, a Verona, prende parte alla difesa della caserma dell’8° Reggimento Artiglieria, attaccata da reparti tedeschi. Rimane gravemente ferito e mutilato, perdendo un occhio. Per questo episodio, è decorato una seconda volta, con Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Dal febbraio 1944 al 25 aprile 1945 opera nella Resistenza, in una missione speciale, alle dipendenze del Corpo Volontari della Libertà. Dal luglio 1945 presta servizio nel 35° Reggimento Artiglieria del Gruppo di Combattimento Friuli ma, nel 1950, lascia l’esercito a causa della sua mutilazione. Laureatosi in ingegneria civile, dirige cantieri – sia in Italia, sia all’estero – per la costruzione di grandi infrastrutture, quali dighe, strade, ponti, metropolitane. Past President dell’Associazione Ex Allievi della Scuola Militare Teulié, ne è ora Presidente Onorario. Ha ricevuto il grado di Maggiore a titolo onorifico.

|

... volevo dimenticare quella tragedia. Solo in tarda età, divenuto ormai nonno, ho iniziato a raccontare...

Così mi ha scritto Enzo Luongo, dopo avere letto la stesura dell'intervista. L'ho incontrato in una giornata uggiosa, a Milano, città che – come Venezia – sotto la pioggia acquista un fascino particolare. Sono molto grata a Enzo Luongo, nella consapevolezza che qualsiasi lettura sull'argomento servirebbe a poco, se non arricchita dalla viva voce di chi ha vissuto quegli eventi in prima persona.

Dalla partenza per il Fronte Orientale (luglio '41) alla ripresa dell'offensiva (primavera-estate '42)

Milano, 19 novembre 2013

Lei partì per il Fronte Orientale nel luglio 1941, assegnato all’8° Reggimento Artiglieria della Divisione Pasubio. Quali erano le sue mansioni? E, se posso chiederglielo, cosa – simbolicamente – lasciò in Italia e cosa portò con sé?

Luglio 1941 - Sulla tradotta in partenza per il Fronte RussoAppartenevo alla 5ª Batteria del II Gruppo del Reggimento. Nei primi tempi ero ufficiale subalterno, addetto a una delle Sezioni della Batteria. 1 Poi divenni Sottocomandante di Batteria, e mantenni questo incarico sino alla fine. Non so dire cosa mi lasciai dietro le spalle... se non i miei genitori, che vennero a salutarmi alla stazione di Bolzano, 2 con molta tristezza. Senza dubbio portai con me un grande entusiasmo giovanile. Ero entrato alla Scuola Militare a quindici anni, separandomi dalla famiglia senza problemi, avevo frequentato l’Accademia... era una vita che avevo scelto e l’idea di andare in guerra per me era sublime. Ammetto una buona dose di incoscienza... Partii con gioia, perché – oltre al mio grande senso di patriottismo – per un ufficiale in Servizio Permanente Effettivo (quale io ero) fare la guerra significava molto.

Luglio 1941 - Sulla tradotta in partenza per il Fronte RussoAppartenevo alla 5ª Batteria del II Gruppo del Reggimento. Nei primi tempi ero ufficiale subalterno, addetto a una delle Sezioni della Batteria. 1 Poi divenni Sottocomandante di Batteria, e mantenni questo incarico sino alla fine. Non so dire cosa mi lasciai dietro le spalle... se non i miei genitori, che vennero a salutarmi alla stazione di Bolzano, 2 con molta tristezza. Senza dubbio portai con me un grande entusiasmo giovanile. Ero entrato alla Scuola Militare a quindici anni, separandomi dalla famiglia senza problemi, avevo frequentato l’Accademia... era una vita che avevo scelto e l’idea di andare in guerra per me era sublime. Ammetto una buona dose di incoscienza... Partii con gioia, perché – oltre al mio grande senso di patriottismo – per un ufficiale in Servizio Permanente Effettivo (quale io ero) fare la guerra significava molto.

Nel parlare di Campagna di Russia, l’occhio di bue è puntato spesso sulla Seconda Battaglia Difensiva del Don e sul successivo ripiegamento della nostra Armata. Vorrei, invece, che lei mi raccontasse qualcosa di quanto avvenne in precedenza. Partiamo dall’inizio. La Pasubio fu la prima delle tre Divisioni a entrare in contatto con l’avversario 3 e l’8° Reggimento diede un contributo (con due Gruppi) alla Battaglia dei due fiumi. 4

Nei primissimi tempi eravamo al confine della Moldavia con l’Ucraina. Entrammo in azione verso la fine dell’agosto 1941, sul fiume Bug, collaborando con Unità tedesche. Ricordo una grande emozione, nel far funzionare i cannoni. Subimmo alcune perdite, anche se queste ultime furono molto maggiori in seguito. I combattimenti più importanti di quel periodo ebbero luogo nella zona carbonifera compresa tra Rikovo e Gorlovka... Lì avemmo parecchi morti, tanto è vero che a Chazepetovka avevamo allestito un cimitero piuttosto grande.

Cosa rammenta della colonna Chiaramonti, assediata a Nikitovka?

C’era l’impressione che il colonnello Chiaramonti si fosse esposto un po’ troppo. Si era spinto avanti con decisione, e i bersaglieri dovettero penare per soccorrere le truppe assediate. 5

La cosa che mi ha colpito di più, però, è quanto accadde in seguito: portati i suoi uomini in salvo, Chiaramonti decise di riattraversare le linee avversarie, poiché si era dimenticato di rendere onore ai caduti. Invece di rientrare nelle nostre linee gli uomini dell’80° seguirono il loro colonnello, attraversarono di nuovo le linee sovietiche, resero gli onori ai caduti, e riattraversarono per l’ultima volta le linee, ponendosi in salvo. Siamo nel 2013 e non nel 1941 e forse la domanda seguente può apparire incongrua: come giudica il comportamento di Chiaramonti e dei suoi fanti? Eroico oppure inutilmente avventato?

Non conoscevo questo episodio specifico. Sapevo dell’assedio per sentito dire, ma il nostro Reggimento non fu coinvolto in quei fatti. Condivido il principio di rendere omaggio ai caduti. Dovessi esprimermi al riguardo direi che il gesto fu eroico e avventato allo stesso tempo... Chiaramonti avrebbe dovuto forse pensare un pochino di più a quanti erano morti nel tentativo di liberare lui e le sue truppe.

Le fotografie dell’epoca mostrano un universo seppiato, bigio... ma se lei ripensasse ai primi mesi della sua Campagna di Russia, quale colore le verrebbe in mente?

Be’, senz’altro il bianco. Perché il ricordo predominante è quello della steppa, in inverno. Però penso anche all’oro estivo dei campi di frumento... Scattai alcune foto alla nostra Batteria incolonnata e in movimento in mezzo a un vero e proprio mare dorato. Tutto questo oro si sposava bene con il giallo dei girasoli. Era una visione suggestiva, che mi colpì. Però le mie foto erano, naturalmente, in bianco e nero...

Il primo inverno e il primo Natale al fronte.

Inverno 1941-1942, DebalzevoDiciamo subito che l’inverno tra il 1941 e il 1942 fu – a detta della popolazione stessa – uno dei più rigidi mai ricordati. Tanto è vero che i Tedeschi concessero un’onorificenza speciale a quanti si trovarono al Fronte Russo durante quel primo inverno. Era una specie di Croce di Ferro che si portava all’asola della divisa. C’è da dire – però – che dopo i duri scontri nella zona carbonifera cui ho accennato prima, quella del C.S.I.R. divenne una guerra di posizione, fino ad aprile-maggio del 1942. Sebbene, certo, vi fossero continui assalti delle nostre truppe che penetravano nelle linee avversarie, e continui assalti da parte dei Sovietici che cercavano di insinuarsi nelle nostre posizioni.

Inverno 1941-1942, DebalzevoDiciamo subito che l’inverno tra il 1941 e il 1942 fu – a detta della popolazione stessa – uno dei più rigidi mai ricordati. Tanto è vero che i Tedeschi concessero un’onorificenza speciale a quanti si trovarono al Fronte Russo durante quel primo inverno. Era una specie di Croce di Ferro che si portava all’asola della divisa. C’è da dire – però – che dopo i duri scontri nella zona carbonifera cui ho accennato prima, quella del C.S.I.R. divenne una guerra di posizione, fino ad aprile-maggio del 1942. Sebbene, certo, vi fossero continui assalti delle nostre truppe che penetravano nelle linee avversarie, e continui assalti da parte dei Sovietici che cercavano di insinuarsi nelle nostre posizioni.

Ma il settore della Pasubio non venne investito come quello della Divisione Celere. 6

La corrispondenza. Scriveva spesso? E riceveva di frequente posta da casa?

Scrivevo spesso, ma ero molto stringato nelle mie lettere: “Sto bene, state tranquilli...” e poco altro. Non rammento disservizi particolari fino al momento della ritirata, nel dicembre 1942. La posta arrivava e partiva con regolarità. Ogni tanto ricevevo qualche pacco... i miei genitori mandavano indumenti di lana e cioccolata. Ricordo i viveri che giungevano dall’Italia per le truppe al Fronte Russo: il vino nelle damigiane era spesso gelato... quindi temo venisse allungato con l’acqua.

Ritornò la primavera.

Riprendemmo ad avanzare verso fine aprile-inizio maggio ’42. I Russi continuavano ad adottare la solita tattica, lasciando il deserto dietro di loro. Spesso la sera, quando ci fermavamo, mettevamo in postazione i pezzi della Batteria verso un obiettivo specifico, per essere pronti a sparare il mattino successivo. In molti casi il giorno dopo scoprivamo che i Sovietici se n’erano già andati. In questo modo percorremmo circa 500 chilometri, finché arrivammo al Don.

Un episodio, un momento particolare dell’estate 1942.

Una mattina d’agosto... Sparai tutta la mattina, al punto che i pezzi erano letteralmente bollenti. Rispondevano alle esigenze, certo, ma erano antiquati... bisogna dirlo. Di fronte all’armamento tedesco e russo, il nostro 75/27 era senza dubbio inferiore.

Non erano pezzi d’artiglieria inefficaci, ma con pezzi migliori avremmo fatto di più.

Cosa mi racconta della Prima Battaglia Difensiva del Don?

La Pasubio dovette muoversi in funzione dell’attacco sovietico nel settore della Divisione Sforzesca, che era stata costretta ad arretrare. Intervenimmo, insieme ad altri reparti, per supplire a questa deficienza e il fronte fu ricostituito.

La "Seconda Battaglia Difensiva del Don", le prime fasi del ripiegamento e Arbuzovka

Poi, di nuovo, giunse l’inverno...

Nel dicembre 1942 le truppe italiane erano attestate lungo la sponda destra del Don, il grande fiume dalle acque verdi e con le rive boscose, che Šolochov 7 descrisse bene nel suo bel romanzo, Il placido Don e che, purtroppo, per noi non fu tanto placido.

Sulla sponda sinistra erano schierate le truppe russe, in forze notevolmente superiori. Si pensi che a fronte di una brigata di fanteria italiana si trovavano cinque brigate di fanteria sovietiche, supportate da forze corazzate che noi non avevamo.

Questi numeri, documentati dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, danno già un’idea della nostra inferiorità.

I Sovietici, inoltre, erano dotati anche di un migliore armamento e, in particolare, di vestiario più idoneo a sopportare le condizioni climatiche del luogo.

Riguardo ai nostri indumenti... ricordo con molta pena che durante il primo inverno al Fronte Orientale [1941-1942, n.d.r.], la sentinella che smontava si toglieva la pelliccia per darla alla sentinella che avrebbe preso il suo posto. L’inverno successivo questi cappotti vennero distribuiti a tutti quelli del mio reggimento, ma si trattava comunque di un capo inadeguato per quel clima. Basta guardare una foto della nostra ritirata per rendersene conto: molti aggiungevano una coperta sulle spalle nel tentativo di ripararsi dal freddo. Inoltre io le ho parlato del mio reparto, ma sfortunatamente altri non ricevettero mai il famoso cappotto con pelliccia.

Se posso chiederlo, come mai – dopo un anno di Fronte Orientale – non venne avvicendato?

In effetti, il mio II Gruppo venne in massima parte avvicendato; al contrario, essendo io ancora in buone condizioni di efficienza e uno dei pochi sottotenenti in SPE (Servizio Permanente Effettivo), rimasi al fronte.

Nei giorni del turn-over, oltretutto, mi era stato assegnato il comando di una colonna di automezzi che faceva la spola tra Bogučar e Kantemirovka. Andavamo a Kantemirovka a prendere i complementi in arrivo dall’Italia, e vi portavamo quanti dovevano rimpatriare.

So che per il III Gruppo, invece, l’avvicendamento ebbe luogo in percentuale minima: la sua posizione sulla linea del fronte – esposta agli attacchi avversari – fece sì che ben pochi degli appartenenti al Gruppo riuscissero a lasciare il settore e a essere avvicendati.

Nei primi giorni di dicembre la pressione nel settore del XXXV Corpo d’Armata – cui era assegnata la Divisione Pasubio – si fece preoccupante. Poi giunse l’attacco vero e proprio. Ci racconti qualcosa di quei giorni drammatici, cui l’8° Reggimento diede un contributo fondamentale. Il famoso caposaldo Z divenne uno scoglio fermo in mezzo alla marea avversaria, gli artiglieri si improvvisarono fanti.

Il 16 dicembre 1942 (data che i superstiti non dimenticano) i Sovietici sferrarono un poderoso attacco su tutto il fronte italiano, a esclusione del settore tenuto dal Corpo d’Armata Alpino. La temperatura era -30°, il fiume gelato consentiva un facile passaggio alle truppe sovietiche.

Furono giorni di combattimenti violentissimi, con innumerevoli casi di eroismo e grosse perdite. Il nostro 8° Reggimento perse una delle Batterie del I Gruppo, sopraffatta mentre sparava senza avere più davanti la fanteria.

Il 19 dicembre preponderanti forze corazzate sovietiche sfondarono nel settore di fronte della 298ª Divisione motorizzata tedesca, 8 avanzando per circa 50 chilometri alle nostre spalle.

Mentre le nostre truppe resistevano, più a sud si ritiravano anche i Romeni, schierati sulla destra della Divisione Sforzesca. Eravamo accerchiati e a quel punto giunse l’ordine di ripiegare.

Si formarono diverse colonne di uomini e mezzi di ogni genere.

Il 20 dicembre arrivai a Makarov, sede del Comando dell’8° Reggimento Artiglieria. In quei giorni ero stato distaccato presso la sezione di una Compagnia Controcarro posizionata vicino al Gruppo Tagliamento. 9

Mi presentai al Comandante del Reggimento, che mi ordinò di posizionarmi con la mia sezione controcarro in coda alla colonna che lui stava formando, per proteggerla da eventuali attacchi di carri armati.

Mario Bellini era un ufficiale del 30° Raggruppamento Artiglieria di Corpo d’Armata, i cui Gruppi furono coinvolti in modo massiccio in quei giorni di dicembre, a supporto della Divisione Pasubio. Bellini, dopo il rimpatrio, scrisse un bel libro, L’aurora a occidente e, in relazione a quei giorni di dicembre, espresse una certa perplessità verso l’atteggiamento di alcuni nostri ufficiali superiori, carenti – a suo giudizio – nel dare ordini chiari ed efficaci. Ebbe anche lei la medesima impressione?

Non mi sembra si siano verificate situazioni del genere. I nostri ufficiali superiori diedero tanto e, per quella che fu la mia esperienza, non ho nulla da rimarcare.

Dopo il 20 dicembre 1942 cosa accadde?

Ci muovemmo all’imbrunire di quel giorno. Per trainare i pezzi avevo due trattori, forniti di pochissima benzina, perché i Tedeschi – con prepotenza – ce l’avevano presa tutta.

Dopo dieci-quindici chilometri i trattori rimasero senza carburante e io fui costretto a fermarmi, mentre la colonna proseguì il movimento. Tale colonna riuscì a rientrare nelle linee tedesche entro la fine dell’anno, portando in salvo un unico pezzo della 9ª Batteria dell’8° Reggimento. Quel pezzo nell’ultimo periodo fu trainato a mano.

Rimasto solo con una ventina di uomini, come prima cosa pensai a distruggere i due pezzi d’artiglieria, affinché non cadessero in mano sovietica. Farli saltare non sarebbe stato molto saggio perché il rumore avrebbe potuto richiamare l’attenzione dei nostri avversari. Scelsi di togliere gli otturatori, facendoli seppellire lontano, distrussi i pochi documenti in mio possesso e mi misi in marcia con quei venti uomini, munito di una bussola.

Durante il cammino – era ormai notte – arrivammo nei pressi di un gruppo di isbe, da cui si stavano allontanando in senso opposto alcuni soldati sovietici, che forse ci avevano scambiato per una formazione più numerosa. Impugnando la pistola entrai in un’isba e interrogai qualche donna, che lì abitava: ci venne data conferma che la zona era occupata dai nostri avversari. Proseguimmo la marcia tutta la notte, rassegnati a una probabile cattura. All’alba del 21 dicembre giungemmo sull’orlo di una conca molto vasta: eravamo a Popovka. Mi vennero incontro alcuni ufficiali del mio reggimento, stupiti: “Cosa ci fai, qui? Là, da dove arrivi, ci sono i Russi...”

Ero riuscito a ricollegarmi con l’8° Reggimento! Ma non ho mai dimenticato quell’avventura, quel momento così rischioso del mio ripiegamento.

La conca di Popovka era piena di uomini addossati l’uno all’altro tra slitte, autocarri, cannoni e mezzi di ogni genere. Si trattava dei resti di vari reparti di Divisioni di Fanteria italiane e di alcune Unità tedesche. È stato calcolato che vi fossero circa trentamila uomini.

I Russi, appostati sulle colline circostanti, impedivano ogni nostro tentativo di mettersi in marcia.

All’imbrunire del 21 dicembre, con reparti di fanteria e di artiglieri, appoggiati da carri armati tedeschi, riuscimmo – seppure con gravi perdite – a creare un varco e riprendemmo il cammino.

Durante la notte, gelida, si formò una lunga colonna ormai tagliata fuori da ogni aiuto.

I pochi automezzi e i cannoni italiani rimasti vennero abbandonati a uno a uno per mancanza di carburante che, come ho detto, ci era stato sottratto dai nostri alleati.

I Sovietici attaccavano la colonna in vari punti, ma si accanivano in modo particolare contro la coda della colonna stessa, dove procedevano le persone più stanche, più vulnerabili... uomini sbandati e sfiniti che venivano uccisi o fatti prigionieri con facilità.

Eravamo senza rifornimenti, senza niente. Marciammo di giorno e, spesso, anche di notte, con soste frequenti per respingere gli attacchi. Per mangiare ci si arrangiava, frugando nel tascapane dei morti, o tagliando un pezzo di carne da un cavallo appena morto e... bisognava fare in fretta, perché la carne congelava subito.

Successe più volte che il mio attendente e io incitassimo a calci alcuni colleghi. Stanchi e sfiniti si sedevano sul ciglio della pista per riposare, ma il più delle volte si addormentavano, con il rischio di passare dal sonno alla morte senza rendersene conto. La cosiddetta morte bianca. Alcuni riuscimmo a convincerli a rialzarsi, altri no.

Avevamo bisogno estremo di riposare, e di riposare al caldo, ma nelle isbe di rado potevamo entrare, perché stracolme di feriti. Se poi in queste isbe c’erano in maggioranza Tedeschi, essi non esitavano ad aprire il fuoco su chi tentava di entrare. Purtroppo molti finirono la loro marcia in questo modo.

Io mi arrangiavo con una coperta presa a un morto e stesa sulla neve. Insieme al mio attendente facevo a turno: dieci minuti per uno. Non di più, perché il rischio di congelarsi era davvero molto elevato.

Ha citato il suo attendente. Parliamo un po’ di questi militari, di cosa facevano, di quale rapporto veniva a crearsi con l’ufficiale cui erano assegnati... 10

Gli attendenti si preoccupavano di portare il vitto al proprio ufficiale... oppure, quando si giungeva in un villaggio, cercavano un’abitazione idonea, in cui l’ufficiale avrebbe potuto risiedere durante il periodo di permanenza nel villaggio stesso. Sin da quando giunsi al Fronte Orientale con il C.S.I.R. ebbi come attendente un sardo; si chiamava Pilia. Era una bravissima persona, mi fu di grande aiuto durante la ritirata. Lo persi dopo essere rientrato nelle linee tedesche. Vi furono casi di attendenti davvero eroici. Ricordo, per esempio, un collega ufficiale che nei giorni del ripiegamento continuava a lamentarsi e a piagnucolare: “È finita, non ce la farò mai...” E noi: “Cammina, fatti coraggio...”

Arrivati a Čertkovo si sistemò nello stanzone di una casa, con altri ufficiali dell’8° Reggimento. Un giorno arrivò un colpo di mortaio che ferì tre o quattro di quanti erano in quella casa, fra cui l’ufficiale suddetto. 11 L’attendente lo prese, lo caricò su una slitta e – nonostante i rischi che avrebbe corso – lo trasportò all’ospedale che era stato organizzato in città. Giuntovi davanti, un nuovo colpo di mortaio uccise entrambi.

Tante volte in seguito ho pensato allo strano presagio di quel collega che sembrava così sicuro di non farcela, al suo atteggiamento così diverso dal mio: nonostante le difficoltà e i giorni drammatici che affrontammo, io fui sempre positivo. Non pensavo di dover morire, anche se vidi più volte la morte in faccia.

Continui pure il suo racconto.

La marcia proseguiva ininterrotta, nel gelo. I feriti, quando possibile, venivano caricati su slitta, dove finivano per essere ammassati l’uno sull’altro. Costretti all’immobilità, venivano schiacciati dal peso dei compagni, sopportando grandi disagi e sofferenze. Quando poi il cavallo che trainava la slitta moriva di fame e di stenti, la fine di quei poveri disgraziati era segnata.

I casi di pazzia furono numerosi: vidi soldati uscire dalla colonna e dirigersi in senso opposto, salutando gli altri e dicendo che tra pochi metri sarebbero giunti a casa. Anche per loro la morte era certa.

Poi arrivammo ad Arbuzovka, un piccolo paese circondato da una conca estesa. La colonna, simile a una marea umana, vi rimase bloccata, in quanto i Russi occupavano le colline circostanti.

Quel luogo terribile resta vivo nel ricordo dei pochi superstiti come la valle della morte.

I nostri avversari sparavano con le katiuše, lancia razzi a canne multiple. I loro sedici colpi cadevano uno dopo l’altro rapidissimamente, con un sibilo spaventoso. Non c’era modo di proteggersi e dove arrivavano restava sulla neve la macchia nera della rosa dei morti.

La salvezza era affidata solo al destino. In seguito è stato valutato che in quella conca morirono circa cinquemila uomini.

In tale inferno un mio collega e io formammo volontariamente due plotoni con i pochi artiglieri ancora validi che, insieme ad altri due plotoni di fanteria e a un reparto tedesco che aveva ancora qualche carro armato, costituirono un reparto d’assalto. Dopo un aspro combattimento e forti perdite, riuscimmo a creare una breccia nell’accerchiamento e ai superstiti fu consentito di riprendere la marcia verso sud-ovest. 12

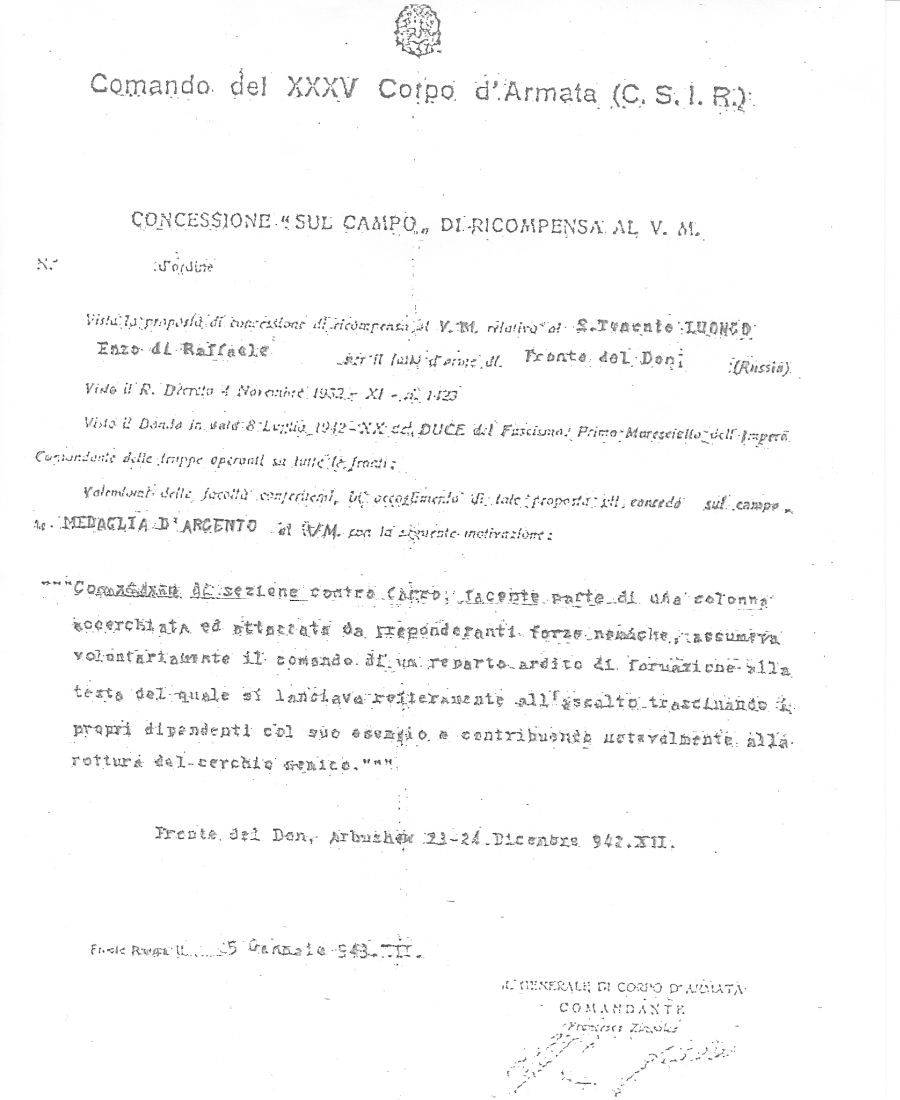

Per quell’azione il mio collega e io fummo decorati di Medaglia d’Argento al Valor Militare sul campo.

La motivazione per il conferimento della M.A.V.M. sul campo

La motivazione per il conferimento della M.A.V.M. sul campo

Arbuzovka... Il generale Roberto Lerici – comandante la Torino – nella sua relazione sui fatti che videro il coinvolgimento della sua Divisione durante la ritirata – a proposito della cosiddetta valle della morte lamentò il fatto che i suoi appelli via radio tedesca per ricevere aiuti (medicinali, cibo, munizioni) mediante la nostra aviazione rimasero inascoltati.

Mah... durante la mia permanenza al Fronte Russo ebbi poche occasioni di vedere la Regia Aeronautica all’opera. In quella circostanza particolare e drammatica... non so che dire... forse erano impegnati in altro settore, forse erano rimasti efficienti pochi velivoli, che fecero quanto potevano ma non riuscirono a raggiungere Arbuzovka. C’è da aggiungere che volare con quelle condizioni meteo era spesso impossibile.

Čertkovo e l'uscita dalla sacca

L’arrivo a Čertkovo e un suo ricordo personale dell’assedio.

La colonna in marcia prima di ČertkovoDopo una dura marcia giungemmo a Čertkovo in numero ormai molto ridotto. 13 La città era sede di un Comando Tappa tedesco, con piccoli reparti di truppe tedesche ancora efficienti. Qui vivemmo giorni da trincea per fronteggiare i continui attacchi russi che ci martellavano con l’aviazione e con il fuoco incessante dei mortai.

La colonna in marcia prima di ČertkovoDopo una dura marcia giungemmo a Čertkovo in numero ormai molto ridotto. 13 La città era sede di un Comando Tappa tedesco, con piccoli reparti di truppe tedesche ancora efficienti. Qui vivemmo giorni da trincea per fronteggiare i continui attacchi russi che ci martellavano con l’aviazione e con il fuoco incessante dei mortai.

A un certo punto i Comandi si resero conto che era necessario tentare di raggiungere le linee tedesche prima che si allontanassero troppo sotto la spinta dell’avanzata russa.

Dopo combattimenti durissimi, con gravi perdite, per aprire l’ennesimo varco nell’accerchiamento, la colonna dei superstiti italiani e tedeschi cominciò a muovere nella notte inoltrata del 14 gennaio 1943.

I Sovietici non davano tregua. Insistevano ad attaccarci e il numero dei morti continuava ad aumentare.

La mattina del 15 gennaio i nostri avversari assalirono la colonna con i potenti carri T34, iniziando a fare strage. Sarebbe stata la fine se non fossero intervenuti gli Stukas tedeschi, i quali con precisione assoluta riuscirono a distruggerli dandoci la possibilità di proseguire.

Finalmente, il 17 gennaio, con un ultimo sforzo disperato i pochi superstiti raggiunsero le linee tedesche.

Dei trentamila uomini partiti dalla conca di Popovka il 20 dicembre 1942 solo tremila arrivarono alle linee tedesche quel 17 gennaio.

Il mio 8° Reggimento Artiglieria aveva perso 71 ufficiali su 86, 76 sottufficiali su 110 e 1280 artiglieri su 1678.

Del Reggimento uscirono dall’inferno del Don solo 447 superstiti.

So di un episodio relativo allo stendardo dell’8° Reggimento...

Io ero alfiere dello stendardo. 14 All’inizio del ripiegamento, però, nel tentativo di salvaguardarlo si decise di suddividere lo stendardo, affidandolo a diversi ufficiali: chi portava l’asta metallica, chi il drappo, chi la medaglia che il Reggimento aveva meritato.

Se uno di questi ufficiali cadeva, un altro era pronto a sostituirlo in tale compito. Nonostante le precauzioni, arrivati a Čertkovo era rimasto solo il drappo, che l’aiutante maggiore De Vivo si era avvolto intorno al ventre, sotto la giubba. De Vivo era congelato ai piedi. Quando si decise di rompere l’assedio e lasciare la città, lo sistemammo su una slitta trainata da un cavallino della steppa. Alcuni artiglieri procedevano a fianco della slitta per proteggere l’ufficiale.

Giunti nelle vicinanze delle linee tedesche, una pattuglia di sciatori sovietici assalì la slitta. Uno di essi aveva estratto il coltello per pugnalare De Vivo, ma il cavallino scartò proprio in quel momento e si prese nella coscia la pugnalata diretta al maggiore. A questo punto l’animale travolse il soldato russo e partì a un galoppo sfrenato, per fortuna verso le linee tedesche, portando in salvo il maggiore De Vivo... e il drappo dello stendardo, che venne poi decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare per le azioni eroiche svolte dal Reggimento.

Lasciata Čertkovo e una volta raggiunte le linee tedesche insieme ai pochi superstiti, come proseguì la ritirata di Enzo Luongo?

Arrivammo in una località nei pressi di Starobelsk e fui portato all’ospedale italiano n. 4. A essere sinceri, non avevo bisogno di assistenza. Quindi mi limitai a chiedere una divisa pulita e me ne andai.

Lasciato l’ospedale, con mezzi di fortuna raggiunsi Starobelsk, dove trovai un amico che aveva frequentato insieme a me la Scuola Militare; era ufficiale dei Carabinieri e comandava i reparti di Polizia in quella città. Mi portò nella sua mensa e mi rifocillai ben bene. Mangiai due volte!

Da lì – sarà stato il 18 o il 19 gennaio 1943 – mi spostai nel luogo in cui si stavano concentrando i superstiti dell’8° Reggimento Artiglieria, utilizzando anche in questo caso mezzi di fortuna. La località di raccolta era Verovka, vicino al punto da cui era partita la nostra avanzata verso il Don nel maggio 1942. Per arrivarvi io e altri salimmo anche su un treno che trasportava carbone, in mezzo al quale cercammo di ripararci dal freddo.

Da quel centro abitato ci spostammo ancora, marciando, per arrivare a Dnepropetrovsk. Ripartimmo, marciando parecchio e sotto nevicate abbondanti... ricordo che portavo lo stendardo custodito nel cellophane per proteggerlo da neve e vento.

Alla fine di febbraio i più malconci dell’8° Artiglieria erano già stati rimpatriati e, a poco a poco, rientrarono in Italia anche quei pochi che erano rimasti in Russia. Rientrarono tutti tranne il sottoscritto e una ventina di artiglieri. Ero l’unico ufficiale subalterno in Servizio Permanente Effettivo ed ero in buone condizioni. Insieme a quel gruppetto di artiglieri fui trasferito al 108° Reggimento Artiglieria della Divisione Cosseria. Si pensava, infatti, di rimettere in sesto tale Unità per rimandarla sulla linea del fronte. Ero dispiaciuto, lo ammetto, non tanto all’idea di tornare al fronte, quanto piuttosto di dovere lasciare il mio Reggimento e lo stendardo di cui ero stato alfiere sino ad allora. Il Comandante del 108° Artiglieria, cui ero stato destinato, era il colonnello Drommi che conoscevo dai tempi in cui frequentavo l’Accademia Militare. Mi accolse bene, nonostante in passato (una volta uscito dall’Accademia) avessi rifiutato ripetutamente la sua proposta di passare al suo nuovo reggimento, che si sarebbe formato a Verona presso la caserma dell’8° Artiglieria.

Mi accolse talmente bene che decise di assegnarmi subito l’incarico di alfiere del 108° Reggimento. Eravamo acquartierati nei pressi di Gomel’, dove la Cosseria si stava ricostituendo in attesa del suo reimpiego. L’evolversi del quadro strategico, però, vide i Russi progredire più del previsto nella loro avanzata e la Divisione – che nel maggio 1943 non era ancora pronta – fu rimpatriata. 15 Così tornai anch’io in Italia.

In Italia, a Fossano, con lo stendardo del 108° Reggimento Artiglieria

In Italia, a Fossano, con lo stendardo del 108° Reggimento Artiglieria

Preponderanza delle forze sovietiche, logoramento della nostra fanteria, carenza di lavori difensivi in profondità (a cui i soldati in ripiegamento potessero appoggiarsi per contrastare l’avanzata avversaria), scelta intelligente, da parte russa, delle direttrici di attacco... Quali di questi fattori – secondo lei – incisero maggiormente a vantaggio dei Sovietici?

Direi che il fattore più rilevante fu la superiorità numerica. Come ho detto in precedenza, di fronte a una nostra brigata di fanteria ce n’erano cinque sovietiche, oltretutto supportate dai carri armati. 16 I nostri avversari venivano avanti senza risparmiarsi, anche perché dietro le truppe c’erano i commissari politici che sparavano a chi mostrava qualche esitazione. Quando con la fanteria e l’artiglieria riuscivamo ad annientare un battaglione russo, ne compariva subito un altro di uguale consistenza. Con una simile preponderanza di forze, ci trovammo spesso in gravi difficoltà.

Al soldato italiano è stata attribuita spesso una fama mediocre. I Tedeschi, per come andarono le cose, non risparmiarono giudizi severi, se non addirittura offensivi, sulle nostre truppe. D’altro canto – come tanti hanno sottolineato – i Tedeschi detestavano apparire inferiori: in caso di vittoria il merito era tutto loro e dei loro armamenti, in caso di sconfitta era sempre colpa degli altri. La sua opinione?

Il mio giudizio nei loro confronti è piuttosto duro. Eravamo alleati solo a parole. Fra le truppe cobelligeranti con i Tedeschi eravamo forse privilegiati, ma comunque ritenuti inferiori alla grande razza ariana. Lo dimostrarono in particolare all’inizio della ritirata. Prima – come ho già detto – ci sottrassero con la forza tutto il nostro carburante: questo ci impedì di proseguire con i nostri mezzi.

Quindi manifestarono la loro crudeltà quando – lo ripeto – un Italiano, magari ferito, tentava di entrare in un’isba occupata dai Tedeschi: non si facevano scrupolo, e spesso aprivano il fuoco. È anche risaputo che quando un Italiano, sfinito, cercava di aggrapparsi a un camion tedesco, i nostri alleati gli colpivano le mani con il calcio del fucile. Il poveretto, probabilmente con qualche falange rotta, cadeva sulla neve. Forse destinato alla morte.

Il trattamento riservato alla popolazione civile fu indicibile: i Tedeschi consideravano i Russi come esseri quasi sub-umani. Durante l’avanzata, raggiunto un villaggio, uccidevano e stupravano senza pietà. Talvolta non provavano pietà nemmeno a uccidere i bambini. Tanto è vero che – quando dopo la guerra mi capitò di guardare filmati o documentari in cui era evidenziato il comportamento delle truppe sovietiche in avanzata verso ovest – ho sempre pensato che quanto compiuto da loro fosse sempre stato meno rispetto a quanto fatto dai Tedeschi.

Con i nostri cosiddetti alleati bisognava essere decisi e fare la voce grossa. Allora adottavano un atteggiamento più egualitario. Ricordo, a questo proposito, un episodio: dopo Arbuzovka marciavo insieme al collega e compagno d’Accademia con cui avevo formato quei due plotoni e contribuito alla rottura dell’accerchiamento nella valle della morte. A un certo punto incontrammo un ufficiale – nostro compagno di Accademia – fermo all’esterno della colonna. Non riusciva più a camminare perché troppo stanco e leggermente ferito. Lo alzammo, cercando di portarlo sulle spalle, di sostenerlo, ma ci rendemmo conto che in tal modo non saremmo riusciti a proseguire. Per fortuna passò accanto a noi una slitta tedesca che trasportava qualche soldato e materiali. Chiedemmo con insistenza che il nostro amico venisse caricato, ma il conducente continuava a ripetere brusco Nein, nein... Il mio collega, allora, estrasse la pistola e gliela puntò contro. Il Tedesco si calmò subito e fece salire l’amico ferito che così riuscì ad arrivare a Čertkovo e a salvarsi.

Dopo il rimpatrio: l'8 settembre

Rientrato in Italia venne assegnato al deposito del Reggimento, a Verona, dove era necessario addestrare i complementi da inviare al Reggimento stesso, trasferito nel sud dell’Italia, a Santa Maria Capua Vetere.

Nel corso degli eventi legati all’8 settembre fu ferito in modo grave. Vorrebbe descrivere come andò?

Dopo essere tornato dalla Russia, nel maggio 1943, fui assegnato al deposito dell’8° Reggimento Artiglieria, dove si trovavano reparti di complementi in addestramento. Nell’agosto di quell’anno il Comando del Deposito, dietro ordini superiori, predispose l’organizzazione di una Batteria di formazione per fare fronte a eventuali situazioni di emergenza. Visti i compiti particolari che avrebbe dovuto svolgere, fu costituita con ufficiali e artiglieri reduci dalla Campagna di Russia; di tale Batteria ero il Sottocomandante.

Poi arrivò l’8 settembre.

La mattina del 9, dopo le prime notizie di occupazione di caserme da parte dei Tedeschi, il Comandante del Deposito – il colonnello Spiazzi, reduce di Russia, decorato con Medaglia d’Argento e con Croce di Ferro di Prima Classe – era intenzionato a non cedere la caserma e diede ordine di disporre i reparti del Deposito. La Batteria venne divisa in due Sezioni – da due pezzi da 75/27 ciascuna – allo scopo di difendere le due grandi porte principali. I soldati presenti in caserma, armati di fucile e di qualche mitragliatrice, erano posizionati sui bastioni laterali.

Giunse notizia che un reparto corazzato tedesco, il quale trasportava sui carri armati anche truppa di fanteria, si stava avvicinando al portone chiamato Porta Ferroviaria. Accorsi subito a prendere il comando della Sezione preposta alla difesa di quell’accesso, affidata a un sottotenente di complemento arrivato al Deposito da poco tempo.

Quando il primo carro armato fu davanti al portone, con il proposito evidente di entrare, ordinai il fuoco ad alzo zero. Sparammo diversi colpi e il carro, colpito ai cingoli, fu immobilizzato. Naturalmente questo non gli impedì di rispondere al fuoco: in breve tempo, con la sua potenza, danneggiò in modo serio i nostri pezzi... alcuni serventi furono colpiti a morte e altri vennero feriti. Vi furono perdite anche fra i soldati sui bastioni della caserma.

Nonostante tutto, la nostra reazione decisa spinse i Tedeschi a cessare il fuoco e a chiedere di parlamentare. Il colonnello Spiazzi trattò a lungo. Riuscì a convincere i Tedeschi di avere a disposizione un gran numero di pezzi d’artiglieria – non era vero, naturalmente! – e ritardò l’occupazione della caserma.

Anch’io ero stato ferito, sprizzavo sangue da tutte le parti, e... persi un occhio. Rimasi sempre cosciente, ma questa volta ero proprio convinto di non farcela. I dieci morti e i ventitré feriti valsero almeno a evitare la deportazione in Germania a qualche centinaio di soldati che, lasciati liberi in caserma, durante la notte riuscirono a defilarsi, grazie all’aiuto dei Veronesi che portarono abiti civili.

Tutti i militari che, in seguito all’8 settembre 1943, parteciparono a fatti d’arma simili e a questa resistenza in varie località italiane o su altri fronti di guerra, mostrarono cosa significassero l’onore e la fedeltà al giuramento prestato.

Per tale azione fui decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

Rimasi ricoverato tre mesi all’Ospedale Militare di Verona, occupato dai nostri ormai ex alleati. Per uscire dall’ospedale bisognava passare una commissione militare tedesca. Ero conciato male, ma il pericolo che mi creassero qualche fastidio c’era. I medici italiani mi avevano istruito in tal senso, per cui mi presentai appoggiandomi a un bastone, con l’occhio bendato. Feci il saluto militare in una direzione sbagliata, rispetto a dove si trovava effettivamente la commissione... per rendere evidente che non ci vedevo. Ero un ufficiale in Servizio Permanente Effettivo, ero stato ferito combattendo contro i Tedeschi... il rischio che mi spedissero in Germania era fondato. Invece mi rilasciarono un fogliettino, che conservo ancora, da cui risultava che ero del tutto inabile. Quel documento, nel successivo periodo della Resistenza, mi fu molto utile.

In seguito andai in una clinica privata a Padova: all’interno dell’occhio ferito era rimasta una piccola scheggia e poteva essere rimossa solo mediante un’elettrocalamita che l’Ospedale Militare non possedeva. Poiché la ferita si era ormai rimarginata, l’estrazione della scheggia ebbe esito negativo e in seguito subii l’enucleazione dell’occhio.

Nella primavera del 1944 tornai a casa dai miei genitori, che erano sfollati in campagna, nei pressi di Verona.

E proprio a Verona entrai subito in contatto con i miei superiori e venni assegnato a una missione speciale chiamata RYE, 17 che collaborava con il Corpo Volontari della Libertà con l’obiettivo di raccogliere informazioni militari e organizzare reparti partigiani.

Per l’attività svolta ricevetti il Certificato Alexander, rilasciato dal Patriot Representative A.M.G.

Finita la guerra, nell’agosto 1945 ripresi servizio nel 35° Reggimento Artiglieria, Gruppo Combattimento Friuli, di stanza a Trento. Erano reparti che avevano risalito l’Italia insieme agli Alleati, partendo dal sud. Ebbi modo di ritrovare alcuni ufficiali superstiti dell’8° Reggimento Artiglieria. Promosso capitano, avevo la responsabilità di dirigere il fuoco della Batteria. Mancandomi un occhio, i risultati non erano soddisfacenti... Capii allora che la mia carriera militare poteva essere compromessa e con grande dispiacere lasciai l’esercito. Mi iscrissi alla facoltà di ingegneria dell’Università di Padova.

Conseguita la laurea in ingegneria civile ho svolto la professione dirigendo la costruzione di grandi infrastrutture, quali dighe, strade, ponti, gallerie, metropolitane e altro, sia in Italia sia all’estero.

Quanto era cambiato Enzo Luongo, rispetto al giovane ufficiale che era partito per il Fronte Russo?

E, per assurdo, c’è qualcosa di bello – relativo a quegli anni – a cui pensa spesso? Per esempio un’amicizia perduta, un giorno speciale, una notizia importante...

A dire il vero non mi sentivo molto cambiato, di ritorno dalla Russia. Mio padre era in ansia e temeva che quell’esperienza così drammatica avesse lasciato un segno. Invece ripresi quasi subito la vita normale, forse aiutato dal mio carattere un po’ ottimista.

Qualcosa di bello? Ricordo con tanto piacere quei due mesi passati nella campagna veronese, dopo la fine della guerra e prima di riprendere servizio: facevo lunghe cavalcate in piena serenità che mi aiutarono a dimenticare le ansie, le paure e gli incubi vissuti in quei terribili anni di guerra.

Fine