di Patrizia Marchesini

Difficile spiegare a parole quanto sia piacevole parlare con Marco Razzini. Dotato di grande ironia, è anche scrupoloso nell'esposizione e amante degli aneddoti. Gli piace raccontarsi, e questo si percepisce subito. Dal nostro primo incontro – nella primavera 2016 – ha preso forma questa lunga intervista che Marco ha oltremodo curato. A lui tutta la mia gratitudine, nonché il mio affetto, che desidero esprimere anche alla moglie Marisa – presenza discreta e piena di attenzioni, capace di accompagnare ogni singolo gesto con innata dolcezza – e alla figlia Claudia.

Introduzione

Milano, 22 aprile 2016

Sono nato a Lacchiarella – in provincia di Milano – nel 1918, penultimo di cinque figli.1

La mia famiglia era, si può dire, latifondista e legata all’industria casearia. Ricordo bene la nostra casera, dove venivano stagionati i formaggi e il grana padano.

Quando avevo tre anni mio padre morì. Furono momenti difficili, per mia madre.

Un aiuto importante venne dalla sua famiglia,2 e io fui dirottato presso lo zio Oreste, farmacista, che viveva a Binasco, a pochi chilometri da Lacchiarella.

Lo zio e sua moglie mi accolsero con gioia. Non avevano figli e mi volevano molto bene. Furono, a tutti gli effetti, un secondo papà e una seconda mamma.3

Sono cresciuto, quindi, a Binasco e lì formai le mie prime amicizie, che mantenni anche negli anni successivi.

Dopo le scuole elementari e medie non c’erano – soprattutto nei paesi – grosse possibilità di proseguire gli studi: alcuni andavano in collegio (ma erano pochi quelli che potevano permetterselo). Io mi spostai a Milano e mi diplomai come geometra.

Ero ormai un ragazzo, mi piaceva la vita allegra e amavo la libertà, per quella che poteva essere nel periodo fascista. Già mentre studiavo per il diploma mi ero avvicinato allo sport. Prima praticai l’hockey su ghiaccio,4 poi cominciai ad andare in bicicletta, sia su strada, sia su pista, al Velodromo Vigorelli.

Dopo il diploma mi venne il desiderio di entrare in aviazione. Ero un gagà, e mi attirava il pensiero di indossare quella bella divisa grigio-azzurra.

Uscì un bando di concorso per ufficiali in Servizio Permanente Effettivo.

Per cento posti disponibili, ci presentammo in sette - ottocento.

Il primo scoglio da superare, a Torino, riguardava la prestanza fisica, ma di quella – grazie all’attività sportiva – ne avevo da vendere. Infatti le cose andarono benissimo.

Erano previsti, poi, esami di cultura generale.

A questo punto, però, la zia di Binasco e la mamma si opposero al proseguimento di un tale percorso: la Guerra Civile in Spagna e ancora di più quella in Etiopia facevano intuire un futuro preoccupante e dissero che essere aviatore comportava troppi rischi.

“Vai all’università...”, decisero.

A malincuore rinunciai al mio sogno, mi iscrissi alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica di Milano e mi buttai a capofitto – di nuovo – nello sport.

Siccome il responsabile delle attività sportive dell’università fu richiamato alle armi, il posto per quell’incarico venne affidato a me.

Apro una parentesi. Presso l’ateneo vi era anche un responsabile per le attività culturali, che si occupava di pubblicazioni come Libro e moschetto5 e La mistica fascista.6

Tornando allo sport, venivano organizzati, allora, i famosi Littoriali... una sorta di olimpiade riservata agli studenti di tutte le facoltà universitarie italiane.

Ricordo ancora la mia divisa: avevo un bel maglione nero con una M bianca. L’iniziale stava per Milano, ma anche per Mussolini.

Erano previste competizioni estive e invernali.

Partecipai a quelle invernali, sia con la squadra di hockey, sia per quanto riguarda lo sci... perché nel frattempo avevo iniziato a praticare anche quello sport.

D’estate frequentavo i cosiddetti corsi pre-militari che, essendo io studente universitario, mi consentivano di rimandare il servizio militare vero e proprio e la chiamata alle armi.

Nel 1939 ero alla Scuola Allievi Ufficiali Universitari, a Bassano del Grappa.

Ritorno da un'escursione sul Monte Grappa

Ritorno da un'escursione sul Monte Grappa

Vi era una Compagnia costituita, appunto, solo da studenti universitari e agli ordini del capitano Franco Confalonieri (che noi chiamavamo Confa), che tuttavia abbandonò tale incarico perché destinato al Fronte Greco-Albanese: rimase là, meritando la Medaglia d’Oro al Valor Militare.7

Il corso si svolse all’incirca dal luglio del ’39 al settembre-ottobre di quello stesso anno.

Il campo estivo si svolse tutto tra Veneto e Trentino. Ricordo bene alcune località: Agordo, Cencenighe, Alleghe, Passo Fedaia; giurammo al ghiacciaio di Pian de’ Fiacconi (sulla Marmolada) e fu una cerimonia meravigliosa.

Ultimato il corso, ero sottotenente.

Giuramento a Pian de' Fiacconi - Marmolada

Giuramento a Pian de' Fiacconi - Marmolada

Con il Battaglione Dronero

Il 10 giugno 1940 sancì l’entrata dell’Italia in guerra. Non fosse stato per il conflitto, quali erano – in quel periodo – i sogni di Marco Razzini?

A dire il vero, non so neppure se affrontai tale questione, allora, né se mi sia mai posto quella domanda. Avrei potuto impegnarmi presso la farmacia degli zii, a Binasco. Gli zii, come ho detto, mi erano molto affezionati e facevano conto su di me, anche se a dire il vero in farmacia lavoravano anche giovani dottoresse neolaureate.

Ma la guerra ci fu. Nel luglio 1941 – per il servizio di prima nomina – venni assegnato al 2° Reggimento alpini della Divisione Cuneense. Mi presentai a Cuneo, poi mi destinarono al Battaglione Dronero.8 La località omonima distava circa trenta chilometri da Cuneo.

La caserma era abbastanza capiente. La mia 17ª Compagnia era formata da trecento uomini.

All’inizio comandavo il I Plotone, dopo avere preso il posto del tenente Roberto Guffanti (trasferito alla 18ª Compagnia). Ogni plotone (che includeva una sessantina di alpini) era a sua volta formato da tre Squadre,9 ognuna di circa quindici uomini.

Marco Razzini - 1941

Marco Razzini - 1941

“Più si è in alto, e più si commettono errori”. Questo scrisse il generale Alberto Pollio, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito nel 1914. Quali furono, a suo parere, gli errori più macroscopici relativi alla Campagna di Russia?

Be’, l’errore più grande fu quello di mandarci là, con equipaggiamento non adeguato a quel tipo di fronte.

Marco e Kirsch, il cane-mascotte della 17ª Compagnia

Marco e Kirsch, il cane-mascotte della 17ª Compagnia

Il comandante del Battaglione Dronero era il maggiore Agostino Guaraldi.

Un ufficiale che – a quanto ho letto – non andava tanto per il sottile e sapeva essere tagliente e sarcastico. Ebbe modo di conoscerlo? C’è qualche episodio che vorrebbe raccontare?

Sapeva essere molto pungente. A volte prendeva in giro in maniera bonaria il cappellano del nostro Battaglione, Don Stefano Oberto.10

Leggi la lettera che Marco Razzini scrisse in ricordo del suo cappellano, Don Stefano Oberto.

Qualcuno, per il suo modo di fare, l’avrebbe paragonato – così seppi in seguito – al generale Reverberi, comandante della Divisione Tridentina, soprannominato il generale Gazosa per il suo spirito esplosivo e le risposte pronte.

Guaraldi era un tipo così, una persona schietta che non le mandava certo a dire.

Callieri (1941) - Campo estivo

Callieri (1941) - Campo estivo

La partenza, il viaggio e l'avvicinamento al Don

Il viaggio.

A fine luglio-inizio agosto 1942 il Dronero partì da Busca, con le proprie Compagnie e con le salmerie. La tradotta della 17ª era provvista di scompartimenti di 3ª classe per gli ufficiali. Passammo dalla stazione di Milano Lambrate, che la mia fidanzata raggiunse in bicicletta per portarmi un sacchetto enorme di caramelle. Ci eravamo conosciuti nel 1941 e, mentre mi trovavo a Dronero, lo scambio di corrispondenza fra noi era stato frequente. Ancora non so come riuscì a trovare proprio il nostro treno, facendo chiudere un occhio al personale ferroviario.11

Fu occasione anche per presentarla al maggiore Guaraldi.

Marco e Maria Luisa (Marisa) - Pattinaggio su ghiaccio - 1941

Marco e Maria Luisa (Marisa) - Pattinaggio su ghiaccio - 1941

Prima di Varsavia, durante una sosta scendemmo per sgranchirci le gambe.

Il sottotenente medico della nostra Compagnia, Mario Danielli, era partito con un cane, un pastore tedesco di nome Tom.

Quando la locomotiva fischiò, annunciando la ripartenza, Tom – anch’esso sceso dal treno – non si trovava.

Saliti sul treno, che stava iniziando a muoversi, tutti chiamavamo il cane. Alla fine lo vedemmo arrivare, arrancando dietro la tradotta che aveva acquistato velocità. Danielli si sporse da un predellino cercando di afferrarne il collare, ma fu inutile.

Tom fu, in certo qual modo, il primo disperso della nostra Compagnia.

Rammento la stazione di Varsavia, pressoché distrutta, e le scritte inneggianti a Hitler su alcuni monconi di muri.

Anche in quell’occasione il convoglio si fermò. Notai, seduto su uno sgabello e con una cassetta, un uomo polacco che faceva il parrucchiere e ne approfittai – dandogli una mancia – per farmi fare la barba.

Lasciammo la tradotta a Lozovaja, in Ucraina.

In marcia - Estate 1942

In marcia - Estate 1942

Il 9 agosto 1942 il Comando della Cuneense giunse a Uspenskaja. Una decina di giorni dopo arrivò la comunicazione che – in contrasto con quanto previsto inizialmente – il Corpo d’Armata alpino non sarebbe più stato impegnato nel Caucaso, bensì sul Don... insieme al resto dell’Armata italiana. Quali reazioni vi furono, fra voi ufficiali della 17ª Compagnia?

Della cosa fummo informati dal generale Battisti, il comandante della Divisione Cuneense. Noi ufficiali accettammo la cosa, quelli erano gli ordini, e c’era poco da dire e da discutere. Prima della partenza per il Fronte Russo aveva cominciato a diffondersi in Italia il libro intitolato Il placido Don,12 e alcuni erano curiosi di vedere dal vivo quel fiume.

Ponte sul fiume Donec - Estate 1942

Ponte sul fiume Donec - Estate 1942

La vita nei capisaldi

Alla mezzanotte del 25 settembre 1942 la Cuneense rilevò il proprio settore dai reparti tedeschi che lo avevano presidiato fino a quel momento.

Facciamo un passo indietro. Prima di giungere al Don, passammo per Stalino e Vorošilovgrad, dove il capitano Chiaramello13 e io facemmo visita ad alcuni feriti ricoverati in un ospedale di quella città. Per lo più erano Camicie Nere.

Ricordo anche l’esasperazione nell’essere sorpassati, mentre procedevamo a piedi, da autocolonne o da reparti corazzati germanici. I nostri alleati ci fotografavano come se fossimo pezzenti.

Nel mio libro racconto che la gente ucraina, nel vederci sfilare in contemporanea a una di tali colonne (eravamo per forza di cose sudati e sporchi di polvere), chiese se fossimo prigionieri dei Tedeschi!14 Si può immaginare la nostra umiliazione...

Una notte, con una decina di alpini, pernottai in un’isba. Nelle ore serali era già piuttosto fresco, quindi gli alpini accesero la tipica stufa che si trovava nell’abitazione, dimenticando di aprire il tiraggio dei fumi. Il mattino, al risveglio, vidi due o tre uomini sdraiati sul pavimento, in prossimità della porta, in cerca di aria. Anch’io ero boccheggiante e stordito: avevamo davvero rischiato di andare all’altro mondo per le esalazioni di monossido di carbonio.

Tipica isba

Tipica isba

Giunti al Don, nel rilevare le posizioni tenute in precedenza dai nostri alleati ricevemmo ordine di non fare rumore, di camminare senza parlare. Vi era il divieto di accendere sigarette o altro, per non allertare i Sovietici dislocati sulla sponda sinistra del fiume.

Venuta la notte, non piantammo le tende ma ci sdraiammo alla meno peggio tra erba e arbusti. Sulla riva opposta si trovava un mondo ignoto e ostile.

La nostra riva si elevava una trentina di metri rispetto al letto del fiume.

In seguito, lavorando di vanga e piccone quasi sempre durante la notte, costruimmo ricoveri adeguati in previsione dell’inverno; qualcosa i Tedeschi avevano lasciato, ma poca roba. Scavammo anche camminamenti a zig-zag che collegavano i bunker interrati alle postazioni previste per le armi, dislocate proprio sulla sponda. Io sfruttai il ricovero di un ufficiale germanico: una cameretta di circa due metri per tre, a una profondità di due metri, che il mio attendente cominciò – per quanto possibile – ad abbellire e a rendere più confortevole. Sistemammo la brandina, un tavolino e addirittura due poltroncine in vimini (un vero lusso!). Feci costruire due armadietti per contenere il necessario e avevo anche il telefono per collegarmi con gli altri capisaldi.

Postazione mitraglia pesante - Primo bunker sul Don

Postazione mitraglia pesante - Primo bunker sul Don

Infine, a inizio ottobre, arrangiai pure una piccola stufa.

Tutto il nostro caposaldo assunse a poco a poco l’aspetto di una mini-città sotterranea.

Ma, a metà ottobre, dovemmo spostarci, seppure di poco. In seguito all’arrivo della Tridentina sul Don, infatti, la Julia cambiò la propria dislocazione e anche noi della Cuneense dovemmo traslocare. Una vera beffa, perché fummo costretti – soprattutto i miei alpini – a ricominciare da capo tutti i lavori per creare un nuovo caposaldo.

Comunque io ero un privilegiato perché il nuovo bunker prevedeva uno spazio per gli alpini, con i tavolacci per dormire, e – di nuovo – una piccola stanza per me.

Migliaia di topolini scorrazzavano qui e là, intrufolandosi ovunque, ma gli ambienti – sebbene spartani – erano abbastanza comodi e, con il legno che rivestiva le pareti, il bunker ricordava un po’ un rifugio tirolese.

Fino al Natale 1942 la situazione rimase tranquilla.

Essendo in posizione dominante, inoltre, ci sentivamo piuttosto al sicuro perché, trovandoci noi in alto rispetto al letto del fiume, eravamo consapevoli che i Russi non avrebbero potuto attaccarci con facilità. Li tenevamo a bada e comunque prima di arrivare alle nostre posizioni avrebbero dovuto superare lo sbarramento di reticolati e la zona minata predisposta dai reparti del Genio.

Ogni tanto facevamo qualche tiro per mantenere in efficienza le armi e per tenerci in esercizio.

Alle spalle dei Sovietici, in quel punto, vi era una grande prateria – che scorgevamo benissimo – dove essi mandavano a pascolare i loro cavalli. Ammetto che una volta o due usammo quei cavalli come bersagli. Povere bestie!

La prima neve arrivò presto e, con il paesaggio imbiancato, utilizzavo i miei sci per spostarmi da un caposaldo all’altro.

Nel 1989, insieme a mia moglie, riuscii ad andare in Russia per rivedere i luoghi in cui si trovavano il mio caposaldo (che si chiamava Fontanelle, perché ogni caposaldo della Cuneense aveva il nome di una località piemontese) e il mio bunker (soprannominato La Cucaracha, dal nome della canzone omonima che ogni tanto cantavamo per rallegrarci un pochino).

Nel programma di viaggio era prevista una sosta a Rossoš’ e fu lì che domandai e ottenni di potere andare anche a Staraja Kalitva; all’epoca l’Unione Sovietica non si era ancora dissolta e vi era molta diffidenza nei confronti degli stranieri.

Ci accompagnava una signora che faceva da interprete, ma che di sicuro aveva il compito di controllarci e riferire se avessimo detto qualcosa di strano.

Ricordavo tuttora la strada percorsa quando avevamo dato il cambio ai Tedeschi e raggiunsi così – con grande emozione – i luoghi che conoscevo, sulla sponda del Don.

Con il trascorrere del tempo si intensificarono le azioni di pattuglia, condotte da ambo gli schieramenti.

Per quanto riguarda la mia Compagnia, si svolgevano di notte, con alternanza delle varie Squadre. Chi vi prendeva parte indossava tute bianche, per mimetizzarsi nelle neve. A volte si stava semplicemente fermi in un piccolo bunker nascosto, nella cosiddetta terra di nessuno, con cognac e caffè per combattere il freddo intenso, nella speranza di carpire informazioni sull’operato dei nostri avversari. I suoni che si avvertivano erano in alcuni casi abbastanza eloquenti per farci comprendere quali fossero le loro attività.

Un giorno accadde che, nel rientrare alle nostre posizioni alle prime luci, alcuni alpini della 19ª Compagnia ci scambiarono per Russi, causa gli indumenti candidi. Cominciarono a mitragliarci. Per fortuna trovammo riparo dietro alcuni tronchi e, urlando a gran voce, riuscii a fare loro capire che eravamo del Battaglione Dronero.

Intanto i Sovietici, messi in allerta dall’accaduto, ci avevano presi di mira con i mortai e con le famose katiuše; il rumore dei colpi era assordante e – dal punto di vista emotivo e psicologico – contribuì a intimorirci non poco. Per attimi brevi e lunghissimi allo stesso tempo ci trovammo tra due fuochi, ma per fortuna tutto andò bene.

Il II Corpo d’Armata, sulla destra della Cuneense, venne investito dall’offensiva sovietica a partire dall’11 dicembre 1942. Nei giorni successivi anche il Battaglione Saluzzo fu in qualche modo coinvolto per tamponare la situazione, mentre la Julia veniva spostata a sud dove poi resistette circa un mese, alle dipendenze temporanee del XXIV Corpo Corazzato tedesco.

Cosa accadeva, intanto, nel settore del Battaglione Dronero?

Nel nostro settore, lo ripeto, rimanemmo tranquilli.

Ricordo che il maggiore Guaraldi aveva pensato a un premio per chi avesse ideato un sistema di allarme efficace, in grado di rivelare se i Sovietici fossero riusciti in qualche modo a superare i reticolati. Occorreva qualcosa in cui essi inciampassero.

Quindi io feci tirare dei fili, escogitando un dispositivo idoneo ad avvertirci in caso di intrusioni.

Intanto, nel settore in precedenza tenuto dal II Corpo d’Armata, a poco a poco le cose cambiarono. Innanzitutto da giorni sentivamo sulla nostra destra, i rumori della battaglia in corso.

Poi mi giunse notizia, tramite un ufficiale delle nostre salmerie, che più a sud i Russi avevano sfondato. Ma, in ogni caso, ero fiducioso che la situazione si sarebbe ristabilita presto.

C’era poi un monomotore sovietico, che chiamavamo Pippo: ci sorvolava spesso per controllarci. A volte venivano lanciati volantini con l’invito ad arrenderci.

Tre giorni prima del Natale 1942, udimmo il consueto rumore di Pippo.

Seguì una specie di boato. Uscimmo per capire cosa fosse successo: il velivolo era stato abbattuto da qualche mitraglia contraerei ed era precipitato a cento - duecento metri da noi. Accorremmo e vedemmo il pilota imbracciare il famoso parabellum, pronto a difendersi. Iniziò a sparare e noi reagimmo, ferendolo a morte.

Con il telefono, di cui – come ho detto – ero provvisto, chiamai il capitano Chiaramello per riferirgli l’accaduto. Giunsero alcuni portaferiti che si occuparono del pilota sovietico, trasportandolo non so dove (con ogni probabilità presso un ospedale da campo).

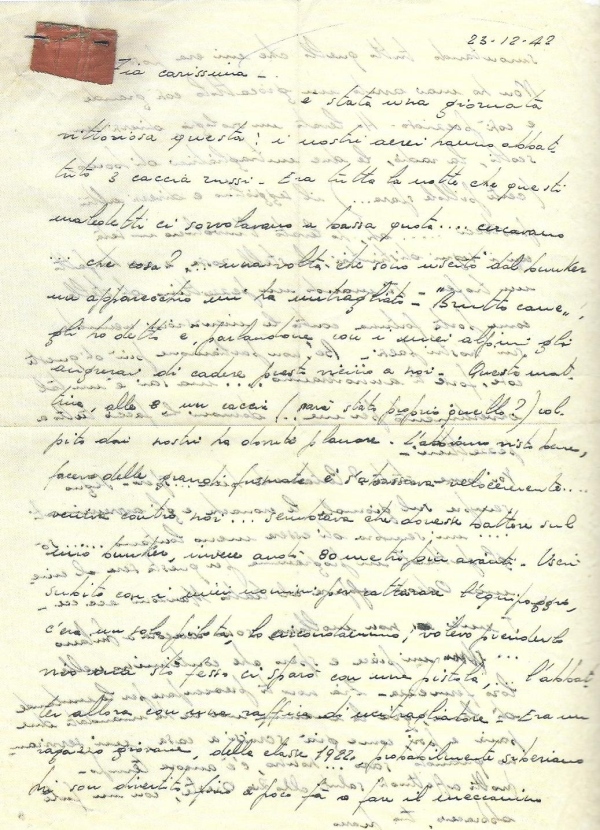

L’aereo, invece, rimase lì. Smontammo tutto quanto poteva essere di interesse per noi. Siccome era rivestito di tela, da una fiancata asportai la caratteristica Stella Rossa, di cui inviai un brandello a Marisa, la mia fidanzata, insieme a una lettera datata 23 dicembre 1942.

La lettera del 23 dicembre 1942 e il brandello della Stella Rossa

La lettera del 23 dicembre 1942 e il brandello della Stella Rossa

Verso ovest: il ripiegamento e il falso tenente Sacchi

Quando le fu evidente che avreste dovuto ripiegare?

Rimanemmo in linea fino al 17 gennaio 1943. Il mattino di quel giorno ricevemmo ordine di lasciare il caposaldo: occorreva bruciare tutta la documentazione possibile e stabilire cosa portare con sé. Sulle slitte sarebbero state trasportate le armi e le munizioni.

La cosa venne prospettata – o almeno da noi intesa – come un leggero arretramento della linea del Corpo d’Armata alpino: ci saremmo dovuti schierare sull’Oskol, un altro fiume più a ovest.

Nella mia cassetta d’ordinanza c’era diversa roba, tra cui un paio di scarponi con la suola VIBRAM che regalai a un alpino... Anni dopo mi disse che quelle calzature lo avevano salvato. Tenni per me un maglione, una camicia... Indossavo le mutande corte di lana; volevo essere leggero il più possibile e non risultare impacciato nei movimenti.

Mentre stavamo organizzando i preparativi, giunse un contrordine. Bisognava resistere a oltranza, in attesa che Divisioni tedesche provenienti dalla Francia venissero a supportarci.

In fondo eravamo quasi felici, perché ci preoccupava molto l’idea di lasciare i nostri capisaldi così ben concepiti. Tuttavia, nel pomeriggio del 17 gennaio, arrivarono le disposizioni – stavolta definitive – per il ripiegamento.

Riempii lo zaino e presi gli sci, convinto che mi sarebbero stati utili per spostarmi nella neve. Ci avviammo, seguendo le tracce di chi ci aveva preceduto... perché il Battaglione Dronero fungeva da retroguardia e la nostra 17ª Compagnia era... la retroguardia della retroguardia.

Abbandonai gli sci quasi subito. Nel procedere, iniziammo a vedere dettagli preoccupanti. Un grosso cannone tedesco abbandonato. Camion e auto-carrette fermi, e impossibilitati a procedere per mancanza di carburante.

La prima sosta la facemmo in una baracca dove era stato immagazzinato del grano.

Fu un sollievo, ma il riposo durò sì e no mezz’ora. Poi, secondo gli ordini, riprendemmo la marcia.

Il ripiegamento, in fondo, fu questo: un susseguirsi di marce tremende, di scontri, di brevi momenti di riposo.

Il 20 gennaio il Dronero fungeva ancora da retroguardia divisionale. Vi fu un episodio strano, riguardante il tenente Sacchi del Battaglione Alpini Sciatori Monte Cervino. Vuole dirci cosa accadde?

Oltre a me erano presenti il comandante della diset,15 Chiaramello e il tenente Stefano Franzoni (originario della Valcamonica, che poi non è tornato). Quella mattina avevamo lasciato Popovka, dopo una sosta e l’avere mangiato qualche galletta... ricordo che il terreno era tutto rosso: erano state abbandonate alcune bombe a mano, che ogni tanto esplodevano... quel rosso era sangue di qualcuno, purtroppo.

Trascorsa mezz’ora giungemmo in un vallone ampio, con alture sulla destra e sulla sinistra (se chiudo gli occhi, lo rivedo); su una di quelle alture vedemmo dei movimenti.

Uomini con tute mimetiche bianche. Ci domandammo preoccupati se fossero i nostri avversari, oppure soldati tedeschi, o anche alpini del Monte Cervino che avevano in dotazione un equipaggiamento mimetico analogo.

Ma quegli uomini si dileguarono. Poi vennero verso di noi due persone e un cane; uno degli uomini indossava un pastrano grigioverde,16 l’altro era il tipico mugik17 russo. Li lasciammo avvicinare, controllandoli. Oltre alla nostra Compagnia erano in loco altri reparti, per esempio la Compagnia Armi Accompagnamento del Battaglione Dronero.

L’uomo con il pastrano, dopo qualche frase, iniziò a parlare in dialetto milanese.

Cominciai a discorrere con lui, stupito e contento di trovare un militare originario delle mie parti.

Spiegò che lì, in quella piana, il giorno prima vi era stato uno scontro cui avevano preso parte, appunto, elementi del Monte Cervino e altri, con perdite gravi.

Aggiunse che, dopo essersi sganciati, ora avevano deciso di tornare sui propri passi nel tentativo di recuperare alcuni fucili mitragliatori e documenti di una certa importanza. Lui – che si era presentato come tenente Sacchi del Monte Cervino – si era fatto accompagnare da quel Russo.

Dopo saluti e convenevoli, i due si allontanarono... Passato un po’ di tempo, mentre si stava già facendo buio, scorgemmo di nuovo gli uomini in tuta mimetica.

Rassicurati dalle parole del tenente Sacchi, seppure circospetti, li lasciammo venire giù dal costone. A un tratto cominciarono a sparare.

Dando fuoco al capannone di un kolkhoz, illuminammo la scena a giorno, per meglio controllare le azioni di quelli che, con ogni evidenza, erano Russi... altro che Monte Cervino! Gli ordini si incrociarono e organizzammo la difesa in pochissimo tempo.

Ricordo che avevamo un sergente universitario bravissimo, che correva da un mitragliatore all’altro per coordinare la nostra reazione.

Comunque gli avversari riuscirono ad avvicinarci al punto che ci scontrammo all’arma bianca, dopo avere inastato la baionetta. “Avanti, Savoia!”, tutti urlavano.

Furono momenti concitati e drammatici. Mi trovai davanti un Russo e feci fuoco con la Beretta. Lo vidi andare giù. Non so se l’avessi ucciso o soltanto ferito...

I Sovietici si ritirarono e anche noi ci allontanammo in fretta.

La cosa strana, come lei ha detto, è che io pensai all’attacco senza metterlo in correlazione con quel tenente Sacchi che conosceva benissimo il dialetto milanese.

Invece, in prigionia, scoprii da Carlo Vicentini che era esistito, sì, un tenente Carlo Sacchi nel Monte Cervino, ma era morto in battaglia, il 22 dicembre 1942.18

Il tenente Carlo Sacchi - Foto tratta dal volume intitolato Russia 1942-1943: la parola ai reduci, a cura di Romano Marengo - Pubblicato da A.N.A. Cuneo

Il tenente Carlo Sacchi - Foto tratta dal volume intitolato Russia 1942-1943: la parola ai reduci, a cura di Romano Marengo - Pubblicato da A.N.A. Cuneo

Quindi quell’uomo era con ogni probabilità un fuoriuscito, che tra l’altro aveva dimostrato di essere al corrente di dettagli di un certo tipo. Provai molta amarezza nel constatare che certi connazionali potevano comportarsi in un modo simile.

Dopo la terribile battaglia di Novopostojalovka, il Dronero era l’unico Battaglione della Cuneense ancora efficiente e procedette in avanguardia. Freddo, fame, incertezza... Cosa la sostenne in quei giorni durissimi?

Io pensavo alla libertà. Nel mio libro non accenno a morti, a feriti, a tutto il brutto del ripiegamento... nonostante il nostro percorso fosse segnato da cose terribili.

Speravo. Speravo di tornare, e basta.

Prigioniero: a Valujki

27 gennaio 1943. La Cuneense era ormai in zona-Valujki, come da ordini iniziali. Lì si compirà il destino di quanti erano sopravvissuti a dieci giorni di ripiegamento.19

A due chilometri da Valujki, quando fu chiaro che avremmo dovuto accettare la resa, non riuscii a rassegnarmi e mi buttai in una scarpata. Rimasi nella neve, in una specie di buca.

Il clamore seguito alla cattura di quanti si trovavano nei paraggi a poco a poco si smorzò.

Ero ancora libero, ma del tutto solo in quell’ambiente ostile.

Grazie alla luminosità della luna, mi incamminai in direzione opposta a quella che avevo visto prendere dai Sovietici insieme ai primi prigionieri.

Procedevo in quello che sembrava un mare, bianco e ghiacciato.

Non c’era una pista percorribile e, con la neve al ginocchio, le forze si esaurirono in fretta. Feci esperienza dei miraggi, come chi vaga nel deserto.

In tutto quel candore credetti più volte di scorgere un’isba con il fumo che usciva dal camino. Ma quando mi avvicinavo l’isba spariva. Ero sfinito e avevo bisogno di riposare.

All’alba mi accorsi di una specie di sentiero battuto e vidi pochi alpini sparsi.

Mi unii a loro e ci avvicinammo a un villaggio, nei pressi del quale notai il capitano Umberto Gorresio, che sosteneva il fratello più giovane, Paolo... che si trascinava a fatica.20

Nel villaggio trovammo i partigiani, con fuciloni antiquati.

Riuscimmo a difenderci con le poche bombe a mano che ci erano rimaste e urlando per darci coraggio... così i partigiani se la filarono.

Trovai ricovero in un’isba, dove già stavano riposando alcuni alpini che mi offrirono qualche rapa, patate e cipolle... poca roba, ma condivisa con generosità (e solo l’avere vissuto quei giorni permetterebbe di capire quanto essi furono generosi, in quel momento). Tuttavia, avevo estremo bisogno di sdraiarmi e così feci.

Dopo neppure mezz’ora sentimmo dei tonfi. Erano semoventi russi che cercavano di colpire l’isba, per costringerci a uscire.

Rassegnati, abbandonammo il nostro ricovero.

Un Sovietico – sceso dal semovente – mi venne incontro. Avevo le mani alzate e, dalla sua espressione, ero convinto che mi avrebbe fatto fuori.

Invece mi afferrò il braccio: sollevando le mani avevo messo in mostra l’orologio, di cui il mio avversario si impossessò subito.

Poi riuscii a gettare la rivoltella nella neve, senza che se ne accorgessero.

Era il 28 gennaio 1943.

La prima cosa che fecero i Sovietici fu separare gli ufficiali dalla truppa.

Ricordo i momenti iniziali, dopo avere raggiunto Valujki.

Eravamo sistemati in una struttura che poteva essere una scuola (o forse una caserma), sotto la sorveglianza di sentinelle sovietiche.

Io ero in una stanza insieme ad alcuni colleghi. Non ci davano nulla da mangiare, e questo fu un dramma, soprattutto perché accadde dopo i giorni della ritirata (nelle note circostanze), che avevano indebolito i nostri organismi.

Ricordo che il maggiore Carmelo Catanoso, comandante il Battaglione Pieve di Teco, a un certo punto cominciò a battere con i pugni sulla porta del locale in cui eravamo rinchiusi, ripetendo: “Vodà, vodà...”21

Le guardie ci portarono un secchio d’acqua, per calmare almeno la sete.

In seguito nel cortile dell’edificio furono approntati dei grandi bidoni (che in precedenza contenevano carburante) nei quali si cucinava un rancio rudimentale: feci così la conoscenza della famosa kaša, una specie di polentina di cereali che tanto spesso avremmo mangiato negli anni successivi della prigionia.

Trovai non so quale barattolo arrugginito da usare come contenitore. Altri rimediarono gavette tedesche sbrindellate, altri ancora si servirono del passamontagna

Alcuni, però, erano debilitati al punto da non riuscire ad alzarsi e quindi non potevano ricevere cibo, a meno che qualcuno non glielo portasse.

Facendo avanti e indietro per dare aiuto a chi non era in grado di ritirare personalmente la propria razione, mi resi conto di una porta chiusa che si affacciava sul cortile.

Apertala, vidi tanti alpini. Guardai quei visi, senza riconoscere nessuno dei miei.

Una scala conduceva al piano superiore. Salii e in un ampio locale, appoggiato contro una parete, trovai il maggiore Guaraldi e il capitano (poi maggiore) Giuseppe Lamberti.22

Il maggiore era in cattive condizioni. Tornato in cortile, mi procurai una razione di kaša anche per i due ufficiali, ma poi feci ritorno alla mia stanza e non li vidi più, finché rimanemmo a Valujki.

Marce, trasporti ferroviari, le epidemie nei campi... Vi fu un momento in cui pensò che non ce l’avrebbe fatta?

In generale, sulla prigionia mia e dei miei commilitoni, posso fornire cifre molto eloquenti: dei 52 ufficiali del Battaglione Dronero siamo tornati in 6. Della 17ª Compagnia siamo sopravvissuti solo io e il tenente Oreste Ravera; della 18ª, il tenente Mario Braga; della 19ª, il tenente Giuseppe Briganti; della Compagnia Comando, il tenente Giuseppe Marabotto... e inoltre tornò l’Aiutante Maggiore del Battaglione, l’avvocato Gino Beraudi.

Io, però, non pensavo di morire... ma solo a come restare al mondo, e riuscii a superare le fasi più tremende.

Le famose marce del davai. Quella parola divenne suono ricorrente. Davai!, cioè Avanti!, ci dicevano, e noi andavamo. A dire il vero lo ripetevamo anche fra noi – Davai! – come una sorta di incitamento a resistere.

Devo sottolineare che, purtroppo, di tanti prigionieri deceduti non sapremo mai il nome, per quelle che – soprattutto nei primi mesi – furono le condizioni di vita nei campi: molti morirono senza che vi fosse stata una qualsiasi forma di registrazione da parte delle autorità sovietiche e se, per quanto riguarda gli ufficiali, risultò poi più facile ricostruire i vari passaggi e accertarne la sorte effettiva, per moltissimi della truppa non sono rimaste informazioni di alcun genere.

Khrinovaja e Oranki

I suoi campi.

Khrinovaja23 fu terribile, al di là di ogni descrizione.

Quelli, fra noi ufficiali, che ancora avevano la fortuna di stare in piedi, muniti di bastoni e spranghe cercarono di contrastare il cannibalismo che si era diffuso tra i nostri soldati, che non ricevevano nulla da mangiare. I Russi, visto che alcuni di noi si erano ridotti a mangiare la carne dei compagni deceduti, ci chiamavano nietkultur.24

Don Carlo Caneva, nel suo libro Calvario bianco, raccontò gli orrori di Khrinovaja.

Chi era in grado di camminare e di affrontare il viaggio, poi, fu destinato a un altro campo... Ma tanti rimasero là.

Ci caricarono su vagoni bestiame, con tavolacci. Sessanta per ogni vagone.

Lascio immaginare cosa succedeva quando quelli – pigiati sui tavolacci superiori – pisciavano. Parecchi, inoltre, avevano la diarrea... e anche qui è inutile dilungarsi perché si capisce cosa poteva accadere.

Su tanti particolari (la sete incredibile, quel gavettino calato attraverso un’apertura del pianale, nel tentativo di raccogliere neve pulita mentre il convoglio era in movimento) non mi soffermo, perché ben noti... e molti prima di me avranno descritto cose del genere.

Non ricordo quanti giorni durò il nostro viaggio. Capitava – e anche questo si sa – che il treno rimanesse fermo per un tempo infinito sui binari morti.

I deceduti venivano scaricati ogni mattina lungo la scarpata. Poveretti, che fine avranno fatto! Una volta, durante una sosta, quelli di noi conciati meglio ebbero il compito – utilizzando qualche coperta – di scendere e prendere del pane da distribuire ai prigionieri.

Le pagnotte erano a forma di mattone, con un sottile strato di crosta. Fare la distribuzione fu una tragedia e intervenne Don Caneva, a sedare gli animi. Fu stabilito che una persona, con le spalle girate, doveva decidere a chi assegnare un determinato pezzetto di pane. Sembrano piccinerie, ma allora per noi si trattava della differenza tra la vita e la morte.

All’interno – come constatammo – l’impasto era crudo, ma si trattava pur sempre di cibo, di qualcosa da mettere sotto i denti.

Vai, vai e vai... arrivammo in una località nei pressi di Oranki, dove lasciammo il treno.

Molti faticarono, causa le condizioni fisiche in cui ci trovavamo, a scendere dal vagone.

Io, fortunato, ero ancora abbastanza in forma, ma parecchi furono trasportati al campo su slitte.

Dopo mesi scorgemmo una luce elettrica... anche sul Don non ne eravamo provvisti, e a Khrinovaja – dove un tempo esisteva un impianto, non più funzionante – per avere una qualche fonte di luce a volte bruciavamo vecchi fili.

Mi venne in mente la fiaba di Pollicino, che seminava i sassolini per tornare a casa, ed era sollevato quando nel bosco ne scorgeva il piccolo bagliore domestico.

Notammo una prima costruzione: all’interno vi erano castelli in legno a tre piani, su cui i prigionieri dormivano. Entrammo e ci portarono il famoso ciay,25 cioè il the russo.

Fu un grande sollievo, in quel momento, bere qualcosa di caldo.

Dopo la prima notte, venni destinato al korpus 7, un baraccone enorme, parte in legno e parte in muratura. Anche lì vi erano castelli a sei posti, sempre su tre piani.

Fu il principio di un minimo di organizzazione. Rimanemmo per un certo periodo in quarantena, cinti dal filo spinato.

Ricevemmo – il giorno successivo – la visita di un medico russo, che si presentò insieme a una sestra26 e a Enrico Reginato, che era a Oranki da diverso tempo.27

Le sue parole ci confortarono, ma non aveva farmaci... eccetto il permanganato, che distribuiva per curare in qualche modo le ferite.

Usava un piccolo temperino come bisturi, per recidere le parti in cancrena.

Con quello che avevamo passato sino a quel momento, è facile intuire quanta sporcizia e quanti pidocchi avessimo addosso. Le divise erano ridotte a stracci.

Il personale sovietico si rivolse a noi con un certo disprezzo, definendoci persone poco pulite; quindi fu stabilito che dovevamo fare il bagno.

L’intera operazione si svolse in un locale chiamato banya.28 Prima ci spogliarono e ci depilarono (alla meno peggio). Ci spostammo poi in uno stanzone tutto in cemento e molto umido, passando davanti a una specie di cabina dove i nostri indumenti vennero disinfestati a oltre cento gradi, per eliminare ogni porcheria.

In quel corridoio, con quella temperatura, molti andarono giù... svenuti.

Nello stanzone in cemento vi erano panche e grandi catini con acqua calda; ognuno provò a lavarsi al meglio possibile, per poi tornare indietro e ritirare capi di vestiario puliti, che ovviamente non potevano essere i propri. Quello che capitava, capitava.

A questo punto, per raggiungere di nuovo il korpus dove eravamo in quarantena, occorreva attraversare il cortile, dove la temperatura era sotto-zero... si può immaginare l’effetto che questo ulteriore sbalzo tra il caldo e il freddo ebbe sull’organismo debilitato di alcuni di noi.

Rientrati nel korpus, però, ci fecero indossare un paio di mutande di tela, una canottiera, e basta.

Come rancio, ci davano una brodaglia, con qualche buccia di patata e poco più.

Una cosa importante: a Oranki venne distribuito un certo numero di cartoline da spedire alle nostre famiglie. Me ne toccò una, e pensai con attenzione a cosa scrivere, per aggirare sia la censura sovietica, sia quella fascista; fui fortunato perché – non so bene come e quando – in effetti partì e arrivò in Italia, seppure con una frase cancellata. I miei, quindi, seppero che ero prigioniero dei Sovietici.

La maggior parte di quelle cartoline, invece, fu poi ritrovata nella spazzatura: non aveva mai lasciato il campo.

Ormai i nostri fisici erano troppo deboli e scoppiarono epidemie diverse... di tifo, di dissenteria, di colera.

Alla mattina, spesso, ci si svegliava scoprendo che le persone accanto a noi nei castelli non c’erano più. Morte. Gli uomini addetti a questo triste compito li tiravano per le gambe trascinandoli via e accatastandoli in cortile come tronchi di legno.

Solo in seguito vennero scavate fosse comuni all’esterno del campo.

Mi ammalai anch’io, con la febbre a quaranta.

Ricordo che in quel periodo insieme a Reginato faceva il giro un altro ufficiale medico, che si chiamava Pisello ed era siciliano. Erano stati forniti loro due termometri, per cui vi era la possibilità di controllare la temperatura. Quella dotazione minima ci pareva un sogno.

Rimasi intontito e, privo di forze, non mangiai per un giorno.

In confronto ad altri, fui fortunato. A poco a poco mi ripresi.

E devo ammettere che feci un po’ il furbetto.

Non potevo sapere quale sarebbe stato il decorso preciso della mia malattia – non credo di avere avuto il tifo, ma solo una febbre molto violenta – ma quando la febbre si abbassò sfregai il termometro con la coperta, mostrando una temperatura di trentotto gradi. Pensando vi fossero speranze di salvarmi, fui spostato nel cosiddetto lazaret, cioè presso l’infermeria. Era quello che desideravo: sapevo, infatti, che lì i malati dormivano in lettini (e non sui castelli in legno) e come cibo ricevevano la kaša di miglio, che ho già menzionato... e non la solita brodaglia. Rimasi nel lazaret qualche giorno, mi riposai e mangiai un po’ di più. Rammento che, come cura, mi applicarono le sanguisughe...29

Racconto un episodio ulteriore. Il mio compleanno e onomastico è il 25 aprile e, coincidenza, nel 1943 la Pasqua cadde proprio in quella data.

Anni dopo, Don Caneva – nel suo libro – avrebbe citato il 25 aprile del ’43, facendo riferimento a me e alla mia guarigione.30

Per festeggiare il 1° maggio 1943 – che per i Sovietici era una ricorrenza importante31 – nel campo distribuirono rifornimenti americani, provenienti dal porto di Arhangel’sk, sul Mar Bianco: polvere d’uovo, carne di porco nelle tipiche scatolette triangolari, burro...

In seguito, insieme ad altri lavorai in lavanderia... Per questa attività, così come per qualsiasi altra in Unione Sovietica, era prevista una norma, cioè il quantitativo minimo di lavoro da svolgere quotidianamente. Chi raggiungeva la norma riceveva un piccolo supplemento di cibo. Io dovevo lavare cinquanta mutande e cinquanta camicie al giorno, usando il primo sapone che vedevo dopo mesi.

Era biancheria spesso sporca di sangue, di gente morta, e facevamo il possibile per smacchiarla.

Una volta feci parte di un piccolo gruppo che uscì con un carretto e una grande tinozza di legno (di quelle che si usavano da noi per l’uva); andammo nel bosco a raccogliere i porcini! Una volta rientrati, con i funghi si fece una zuppa.

C’era un sergente comunistello, che era stato favorito con l’assegnazione di un incarico in cucina; grazie a lui, io e altri ricevemmo soltanto i funghi, e non la brodaglia in cui erano immersi.

Suzdal' e Talitsa

In settembre-ottobre ci comunicarono il prossimo trasferimento in un altro lager.

Il comandante sovietico di Oranki cercò di rassicurarci, dicendo che saremmo andati al caldo, in un luogo dove – come in Italia – si trovavano arance e tomaten.32

Invece – dopo il solito viaggio in treno – ci ritrovammo a Suzdal’.

Lì venne radunata la maggior parte degli ufficiali sopravvissuti a quei primi mesi tremendi.

Le condizioni di vita, nel campo 160 di Suzdal’, si rivelarono senza dubbio migliori, ma le autorità del campo erano molto diffidenti nei nostri confronti: durante la notte spesso le guardie sovietiche facevano perquisizioni. Ci costringevano a spogliarci. Controllavano tutto. Negli anni di prigionia non ho mai avuto nemmeno un pezzetto di carta.

Intanto... eravamo all’oscuro di quanto capitava in Italia. A Suzdal’ si trovavano pochi prigionieri appartenenti alla truppa, adibiti a certi servizi del campo; per lo più, come ho detto, eravamo ufficiali, uomini ritenuti di maggiore cultura e istruzione.

Cercarono perciò di indottrinarci con varie attività di propaganda. Illustravano le teorie di Marx e di Engels e i vantaggi che erano derivati – in ambito sociale ed economico – dall’averle applicate in Unione Sovietica. Dalla scuola di Mosca arrivarono quelli che avevano frequentato i corsi di antifascismo: 33 insieme ai fuoriusciti italiani stilavano il giornale murale e tenevano riunioni in un locale apposito.

Iniziarono a raccontarci, secondo il loro punto di vista, quanto stava accadendo in Italia: “Gli Americani fanno così, i Tedeschi fanno cosà... Hanno distrutto qui, hanno bombardato là... C’è una carestia terribile...”

Certo, nel nostro Paese le cose non erano facili, in quel periodo... ma a loro modo di vedere l’unico modello possibile era quello sovietico...

Scoprimmo che in U.R.S.S. si trovava Palmiro Togliatti con lo pseudonimo di Ercole Ercoli. Fra noi prigionieri, per burlarci di chi diceva sciocchezze, dicevamo: “Non far mica il Palmiro!” Insomma, le attività di propaganda non ebbero un grande successo.

Una piccola parte di noi, comunque, si lasciò imbambolare... magari anche per avere un trattamento migliore. Furono mandati alla scuola di Mosca, che ho già menzionato, e all’altra di Talitsa.

A Talitsa, poi, finii anch’io, nel maggio 1944. Subii interrogatori ripetuti. Dopo di essi, fu chiaro che io non avevo i requisiti per partecipare ai corsi suddetti. C’era una costruzione in legno, diciamo in stile tirolese, con tavoli e panche. Vi erano dormitori fatti bene, per quelli che frequentavano i corsi di antifascismo, e carta e matite copiative... Queste ultime cose, al resto dei prigionieri, erano precluse. Non potevamo scrivere niente.

Nel campo anche prigionieri tedeschi frequentavano i corsi.

Noi eravamo divisi da tali... diciamo, studenti, per mezzo di reticolati.

Il mattino facevano esercizi di ginnastica per tenersi in forma. Venivano accompagnati a fare la doccia. Insomma, avevano qualche facilitazione.

Per noi vi erano bunker semi-interrati. Le notti erano un incubo, perché dal soffitto si calavano le cimici; ci punzecchiavano in continuazione... Nei mesi più caldi preferivo dormire fuori, sulla sabbia.

Nell’ottobre 1945 iniziarono a radunare la truppa in previsione del rimpatrio.

Un ufficiale che conoscevo, tuttavia, rientrò in Italia insieme alla truppa: fu favorito in tal modo perché era malandato, in quanto a salute.

Rischiò parecchio, nascondendo un bigliettino con il mio nome e il mio indirizzo nelle scarpe. Chi partiva veniva fatto spogliare e perquisito... ma il bigliettino non fu scoperto: quando anch’io tornai in Italia, seppi che era riuscito ad avvisare la mia famiglia del fatto che ero ancora vivo.

Intanto, visto che non accettavamo la propaganda politica, i Sovietici cercarono di obbligarci a svolgere vari lavori, piuttosto pesanti... per esempio volevano che andassimo a raccogliere la torba nei boschi adiacenti il campo. Protestammo, appellandoci ai diritti dei prigionieri di guerra.

Il comandante del campo allora mandò una dozzina di noi in prigione: essa consisteva in una specie di buca sotto terra, dove non si poteva nemmeno stare in piedi.

Restammo lì due - tre giorni, senza cibo né acqua.

Arrivò poi il fuoriuscito Fiammenghi che tentò di convincerci a tornare sui nostri passi, proponendoci un lavoro in segheria. Accettammo.

La segheria era all’esterno del campo, a una distanza di circa due chilometri, in mezzo al bosco. I prigionieri tedeschi uscivano, come noi, il mattino ed erano addetti al taglio degli alberi, che venivano portati alla segheria (a spalla! Un lavoro molto pesante).

Da tali tronchi noi dovevamo ricavare travi e assi.

A mezzogiorno veniva distribuita un po’ di sbobba, e il pomeriggio si proseguiva il lavoro.

Ritorno...

Noi ufficiali rimanemmo a Talitsa fino ai primi mesi del ’46.

Poi ci riportarono a Suzdal’, dove ritrovammo i nostri compagni. Anch’essi avevano svolto diversi lavori: alcuni avevano fatto gli imbianchini, altri erano stati destinati alla mungitura delle mucche o alla raccolta delle patate (una vera fortuna, perché qualche patata erano riusciti a intascarsela).

Lasciai definitivamente Suzdal’ il 25 aprile 1946... Questa data, nella mia vita, sembra ricorrere in modo significativo, se si pensa a cosa ho già raccontato.

Prima di arrivare in Italia, tuttavia, il percorso fu lunghissimo.

Trascorremmo un certo periodo a Odessa, in tre lager diversi: l’ultimo – un ex sanatorio – era sulle rive del Mar Nero e facemmo anche il bagno.

In un mercatino del centro-città cedemmo alcuni indumenti in cambio di uova e zucchero; sbattendoli insieme ricavammo una specie di crema. Dopo tante sofferenze, sembrava di rinascere.

A Odessa fummo quasi rimpinzati (ci diedero anche i maccheroni), affinché il nostro aspetto tornasse a essere accettabile.

Sostammo nel campo n. 36 di Sighet in Ungheria.34 Ricordo che avevamo una certa libertà e fummo sistemati in un edificio che era una ex banca, con le vetrate sulla parete che dava sulla strada. Tutti potevano vedere cosa facevamo all’interno. Rammento anche che là ebbi occasione di mangiare delle ciliegie – una delizia inaspettata – acquistandole dai civili grazie ai pochi rubli che avevamo ricevuto a Odessa, quale compenso per i lavori svolti in prigionia.

A Sighet arrivò un ordine, in base al quale un gruppo di ufficiali (fra cui i generali Battisti, Pascolini e Ricagno) fu trattenuto e rispedito indietro; essi furono processati a causa di presunti crimini di guerra.

I crimini di guerra non c’entravano. Quello che c’entrava era la situazione politica dell’epoca.

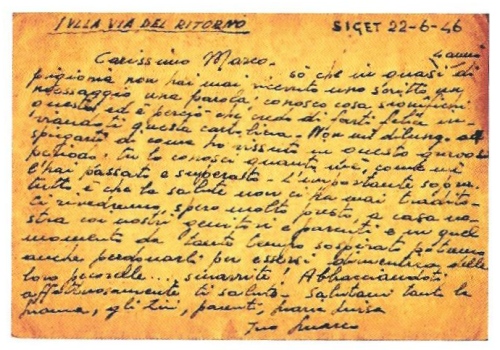

Dalla Romania scrissi a casa una cartolina un po’ strana, con tanti sottintesi, per avvisare che ero vivo e che stavo tornando in Italia.

La cartolina che Marco indirizzò a sé stesso

La cartolina che Marco indirizzò a sé stesso

Ci fermammo, inoltre, nel lager di Sankt Valentin, a poca distanza da Vienna. Il nostro rimpatrio si stava prolungando al punto che facemmo lo sciopero della fame.

Ci spostarono in altro lager alle porte della città (la nostra esasperazione e il nostro malumore erano a livelli indicibili), che ci diede quasi l’impressione di una fiera, con baracche e musica, e gente di provenienza diversissima.

Ai Russi subentrarono gli Inglesi. Furono questi ultimi, sempre in treno, a farci poi arrivare al Tarvisio.

La prima cosa che, una volta varcato il confine, le fece davvero sentire che era tornato in Italia.

Superato il Tarvisio, il 7 luglio 1946, era chiaro che stavamo andando proprio a casa.

Non ebbi pensieri particolari. In quel momento vivevo alla giornata, mi bastava solo essere uscito dall’Unione Sovietica. Ero libero, finalmente... e tranquillo, con la speranza di arrivare a Milano in breve tempo.

Fu nell’avvicinarsi del treno alla mia città che venni assalito da mille dubbi.

“Chi troverò? Mi riconosceranno?”

Avevo un pastrano lungo fino ai piedi, grigio-azzurro, dell’aviazione tedesca, ottenuto a Talitsa in cambio di tabacco. Indossavo un paio di pantaloni della cavalleria ungherese, color kaki. Sul capo avevo un berrettino, sempre ungherese.

Una volta in stazione, mi venne incontro una signora. Si chiamava Bianchi, ricordo ancora il cognome.

Aveva una lista – comunicata non so da chi – dei prigionieri che erano appena giunti con la mia tradotta. Mi presentai, cercò il mio nome sull’elenco... ma l’indirizzo che vi era abbinato – riferitomi dalla signora – non era quello che ben ricordavo.35

Più avanti, finalmente, incontrai mia madre, il mio fratello maggiore – Luigi –, una zia e un caro amico di famiglia.

Non c’era la Maria Luisa – Marisa, la mia fidanzata – e non sapevo cosa pensare...

[La moglie di Marco Razzini, a questo punto, si inserisce nella conversazione:

“Insegnavo disegno presso il liceo scientifico di Luino, in provincia di Varese. Era il periodo degli esami di maturità e il preside – uomo duro e di grande rigidità – non mi diede il permesso di assentarmi. Sarei stata disposta a venire a Milano anche in bicicletta, e a tornare subito indietro, giusto il tempo di un saluto. Non ci fu nulla da fare, per cui vidi Marco solo la settimana dopo.”]

Se chiude gli occhi per un momento... c’è un odore, un suono o un colore che lei associa alla Campagna di Russia o alla successiva prigionia?

Ricordo l’odore del carburante dei mezzi sovietici, non raffinato e molto penetrante. Rimaneva nelle narici e in testa per delle ore.

Rammento anche il suono particolare e rotondo delle locomotive russe; somigliava un po’ a quello delle navi...

Marco, nel tentativo di conoscere quale fosse stata la sorte degli alpini del suo plotone, mise un annuncio sulla pubblicazione A.N.A., L'Alpino, nella speranza di avere notizie... Un giorno ricevette una lettera da Modesto Cerato, che era nel plotone suddetto. Raccontava di essere stato catturato, rientrando in Patria nell'autunno del 1945.

Il giorno dopo, presa la macchina, Marco andò subito a trovarlo nel suo paese, Vezza d'Alba, in provincia di Cuneo. Fu un incontro bellissimo.

In seguito riuscì a rintracciare altri quattro alpini. Quattro soltanto.

Fine