Tratto da La tragedia italiana sul Fronte Russo (1941-1943)

Presentazione e coordinamento di Pier Luigi Bertinaria, Bruno Ghigi Editore, Rimini, 1997

Sono stato oggi al mercato di Dnjepropetrosck, già che mi avevan detto che era un curioso aspetto della vita russa. Curioso, m'avevan detto; devo dire: spaventoso. Non c'è altro aggettivo che lo possa meglio definire. Tuttavia ogni espressione è inferiore alla realtà. Ciò che si può immaginare di più sordido e pauroso a un tempo sfila innanzi a quel mercato, dove sosta per ore e ore una folla cenciosa e miserabile.

Lì si barattano cose che la nostra più avara massaia butterebbe nelle immondizie; cose che lo straccivendolo raccoglie senza pagare, quale compenso di liberarvene la casa: dischi rotti calze spaiate e sporche scarpe scalcagnate serrature senza chiavi, chiavi rugginose scarpe vecchie soprascarpe rotte chiodi storti mutande sordide sottovesti sdrucite mezze suole usate; tutti i ferrivecchi tutto il ciarpame tutti i cenci. Le nostre più luride botteghe di rigattiere diventano, al confronto, magazzini di lusso.

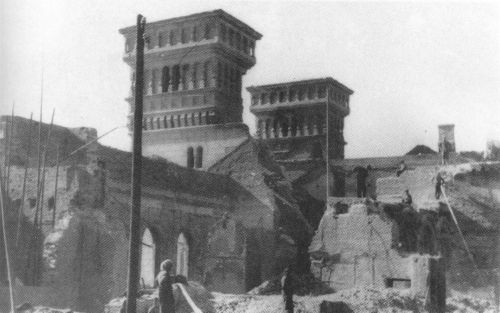

La stazione di Dnepropetrovsk semi distrutta

La stazione di Dnepropetrovsk semi distrutta

[C'è] chi vende, o reca in mano ciò che vuol vendere e silenziosamente gira in attesa che qualcuno ne domandi il prezzo, oppure la distende su uno dei tanti banchi allineati sulla piazza; ma costoro sono, in paragone dei primi, altrettanti grossisti, perché hanno un mucchietto di roba. Ho visto peraltro un vecchietto che aveva dinanzi a sé, sul banco, un grosso chiodo rugginoso; e qui, con le ruine e i saccheggi, a terra se ne trovano da caricare dei treni.

Su quei banchi c'è qualcuno che reca un po' di verdura: dev'esser gente della periferia che ha un po' di orto, e costoro mettono in mostra una mezza zucca un cavolo tre cipolle un bicchiere di piselli secchi un pezzettino di formaggio ingiallito. Dopo un'ora di mercato si accendono le prime sigarette: tabacco di pipa arrotolato con carta di giornale. Si capiscono colloqui strazianti, pur senza capire la lingua:

"Quanto vuoi di questo cavolo avvizzito?"

"Venti rubli."

"Ma costava un rublo."

"Venti rubli."

"Ne ho quindici appena."

"Niet, niente."

"Sii buono..."

"Niet."

"Ne ho bisogno."

"Niet niet niet."

Oppure:

"Quanto di queste soprascarpe vecchie e scompagnate?"

"Cinque rubli."

"Te ne do due."

"Niet."

"Ma, nuove..."

"E allora comperale nuove. Niet."

Ancora:

"Ho un pacchetto di tabacco. Venti rubli."

"Non ho rubli."

"E allora che cosa vendi?"

"Dimmi di quello che ho indosso. Che cosa ti serve? Voglio fumare."

Sguardo da capo a piedi, poi: "Niet."

Questo è, dunque, il paese dove è stata abolita la ricchezza. Abolita l'agiatezza. (Non è vero per tutti, ma – diciamo – sta bene)

Però non mi dire che questa folla sterminata di miserabili viva adesso meglio di prima. E ci sono, sì, fabbriche immense case operaie palazzi palazzine scuole ospedali parchi e teatri; e altoparlanti a ogni crocicchio e grandi manifesti inneggianti alla rivoluzione: "Proletari di tutto il mondo, unitevi." Unitevi? Alla larga!

Una fanciulla alta, flessuosa, rossetto un poco esagerato forse perché il viso è diafano come una leggera pennellata di avorio, si leva uno scialletto, lo deposita su un banco e accuratamente incarta una fetta di zucca in cambio. Quando leva gli occhi – azzurri azzurri come i suoi sogni – si fa di fiamma perché lo straniero la guarda.

Da Dnjepropetrosck a Stalino e oltre, lo spettacolo si ripete. Per tutta la ricca Ucraina, di città in città, oltre tutte le infinite distese di grano, oltre le terre percorse da vaste reti sotterranee da cui sale il ferro, oltre i bacini carboniferi da cui affiora l'antracite, il volto della fame non si mostra soltanto adesso, mentre passa la furia della guerra. Immense fabbriche furono erette per produrre carri armati cannoni mitragliatrici fucili munizioni autocarri trattrici; e per avere macchine e ingegneri tutto fu sacrificato con una spietata durezza che portò due volte la Russia a carestie di cui nemmeno la guerra rinnova gli orrori.

Di città in città, le molteplici piste della piana desolata, interrotta a larghi tratti dalle rughe parallele delle basse montagne russe – distesa senza alberi, senza orizzonte – sono percorse da lunghe teorie di donne che sotto il sole, sotto il flagello dell'acqua, nel turbine della neve percorrono centinaia di chilometri, curve sotto fagotti, strascinando talvolta una carriola o una slitta. Le vecchie, le anziane non mancano, ma per lo più all'ardua fatica si sottopongono le giovani. Infagottate come sono, stivali di feltro e giubboni imbottiti, anche costoro perdono ogni grazia, tuttavia in molte si indovina ancora che erano universitarie, impiegate, insegnanti, non use alla fatica della strada.

Vanno, senza difesa, e camminano dall'alba al tramonto soffermandosi talvolta ai bordi della strada e nemmeno sollevano gli occhi ai traini di guerra. Giungeranno forse prima di sera a un casolare; e lì troveranno ricetto – ché l'ospitalità russa mai sbarra la porta – a terra, senza una coperta. Al mattino, nelle stesse isbe, aprono gli involti e l'ospite soqquadra palpa crolla il capo, e anche se in cuor suo desidera di arrendersi, ostinatamente rifiuta, fino a quando il sacchetto di farina o le galline o le uova sembrano commisurate al buon affare.

Di tutto si spogliano, di tutto si privano, queste donne cittadine, che a casa attendono la vecchia madre o i bambini. Poi, concluso il baratto, con gli occhi rossi di pianto di sonno e di stanchezza rifanno la strada, via via, sino a che di lontano scorgono gli alti fumaioli di donde son partite. Viaggi di otto dieci giorni per lontani paesi, preannunciati dalle pale immobili dei mulini a vento, si concludono così; e poi ricominciano fino a che qualcuna non ritorna più. Ma la fila dolorosa mai si assottiglia. Gran ventura quando, a mezza via, un autocarro militare si ferma al cenno e le carica con i loro fagotti. "Carosc, carosc" dicono. Che vuol dire caro, bello, e simili buone parole di che i nostri soldati – grandi soldati e di gran cuore – si contentano, per quella solidarietà umana che sentono gli umili.

Un giorno, disperata di tornare al mercato, prenderai la strada anche tu, fanciulla che ti fai di fiamma se lo straniero ti guarda. Carica di qualche tua veste migliore, sosterai al ponte, per ore e ore sotto il freddo nevischio novembrino. E ti avrà finalmente, la strada, via via, per giorni e giorni, di casolare in casolare. E se mai un autocarro ospiterà anche te, non dirai carosc, ma terrai le labbra serrate, chiuse come la tua disperazione. Forse, non tornerai più. Altri paesi della sterminata Ucraina. Sembra, anche, altra gente.

Forse una città nuova. E sosterrai lo sguardo, ferma.

Il brano precedente – intitolato La strada – porta la firma di Attilio Frescura, nato nel 1881 e morto nel settembre 1943. Il suo Diario di un imboscato è una delle opere sulla Grande Guerra meno retoriche mai uscite. Allo scoppio di quel conflitto Frescura venne arruolato nella Milizia Territoriale; fu sempre al fronte, meritando una medaglia d'argento, una di bronzo e due Croci di Guerra. Venne congedato nel 1918 con il grado di capitano. Durante il secondo conflitto mondiale fu comandante di un autogruppo. Raccontò anche questa esperienza nel volume La mia strana guerra. Diario di un passeggero clandestino, edito da Cappelli nel 1943.