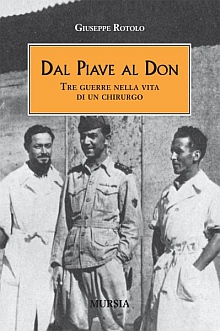

Da Dal Piave al Don – Tre guerre nella vita di un chirurgo, Giuseppe Rotolo, Ugo Mursia Editore, Milano, 1984

Venni assegnato all’ambulatorio del lager e cominciai a curare i congelati ai piedi e alle mani; impacchi di olio di fegato di merluzzo e pomata all’ittiolo erano le uniche risorse disponibili. [...] Il nostro lazzaretto dopo pochi giorni cominciò a funzionare e ad accogliere i primi congelati, diarroici, distrofici. Era una vera pena ascoltare tutto il giorno quei poveri ragazzi che, con la voce stridula e la bocca spalancata, imploravano la mamma: con le teste rapate, seminudi, seduti sul letto, sembravano uccellini implumi in attesa del cibo.

Venni assegnato all’ambulatorio del lager e cominciai a curare i congelati ai piedi e alle mani; impacchi di olio di fegato di merluzzo e pomata all’ittiolo erano le uniche risorse disponibili. [...] Il nostro lazzaretto dopo pochi giorni cominciò a funzionare e ad accogliere i primi congelati, diarroici, distrofici. Era una vera pena ascoltare tutto il giorno quei poveri ragazzi che, con la voce stridula e la bocca spalancata, imploravano la mamma: con le teste rapate, seminudi, seduti sul letto, sembravano uccellini implumi in attesa del cibo.

Quando arrivava il secchio della zuppa il coro delle implorazioni cessava per riprendere dopo la distribuzione dell’inconsistente sbobba di miglio.

Il nostro lavoro chirurgico fu quanto mai penoso.

Spesso si trattava di recidere con le forbici tendini e legamenti e il piede cadeva in una bacinella.

L’apertura di una raccolta ascessuale metteva allo scoperto tessuti imbibiti di un liquame di aspetto gelatinoso e vaste aree di necrosi. Avevamo di fronte organismi defedati, distrofici, che mai avevamo avuto occasione di osservare nei nostri servizi ospedalieri.

Un maggiore medico russo ci spiegò che si trattava di organismi in stato di ipoprotinemia (basso stato di proteine nel sangue), così come era stato osservato durante la rivoluzione russa, quando la carestia aveva infierito sulla popolazione realizzando quadri clinici simili a quelli osservati nel nostro lazzaretto. [...]

In tali condizioni il sopraggiunto tifo petecchiale fece il resto. [...]

La mortalità nel nostro campo raggiunse, nei mesi di febbraio e marzo, cifre impressionanti. Intanto che l’epidemia infieriva, una grande fossa comune raccoglieva ogni giorno decine e decine di morti.

Gennaio, febbraio e marzo furono i mesi bui e tristi della nostra prigionia.